16/05/2009

Eduquons, et c'est pas une insulte!

11:02 Publié dans Au secours la France d'après est revenue | Lien permanent | Commentaires (0)

03/05/2009

Train des indes...

Climbing the Ghats by MG (Aug. 12, 2007) from Mani Vijay on Vimeo.

Le train poussif avançait péniblement, tiré par une locomotive diesel en zigzaguant sur les rails tortueux qui s’élançait entre les plantations de thé. Dans une vallée large et ensoleillée, le convoi grimpait dans ces paysages qui semblaient peignés et sagement taillés par un jardinier scrupuleux. Pas un arbrisseau plus haut que l’autre. Impeccablement. De loin les champs dessinaient un puzzle verdoyant dans lequel se faufilaient les ouvrières. Parfois, ça et là, dans le paysage perçaient des villages verts ou bleus, de terre battue et couverts de tôles de zinc qui se reflètaient comme des plaques d’argent. Accrochées à flanc de colline, les maisons sont serrées les unes contre les autres pour économiser le terrain. Ces villages aux maisons de poupées ponctuaient de leur présence cette épaisse moquette végétale dans laquelle parfois des drapeaux rouges, marqués de la faucille et du marteau, faidaient des point comme des perles de sang dans cette immense étendue. Tout le paysage courait sur ces monts dodus d’où émergeaient quelques grands arbres aux troncs noirs qui montaient droit au ciel. Ils étendaient des maigres branches où poussaient des feuilles éparses dispensant un semblant d’ombre.

Jadis, ici, ce n’était qu’une forêt primitive, où vivait paisiblement le tigre, l’éléphant, le perroquet, le paradisier. La terre, il a bien fallu, comme tout le reste, qu’elle crache son profit et qu’elle devienne rentable. Tondue et pelée sous la houlette des dominants. Un immense bâtiment au toit vert frappée du sigle de la famille Tata, collecte tout ce thé. Qui veut travailler ici doit posséder des arpents de terre. Les terres, les récoltes, les hommes, les routes, le ciel bleu, tout ici leur appartient. Cela semble bien impossible de pouvoir échapper à leur empreinte.

Dans la gare attendait une locomotive à vapeur qui crachait déjà son nuage blanc et le conducteur actionna le sifflet. On aurait pu croire à un modèle réduit. Changement de motrice, nous voilà après une longue demi-heure, attelés à cette nouvelle machine qui siffle, peste et avance en grimaçant sur ses rails. Deux trains par jour sur cette ligne construite au début du siècle dernier par les Anglais qui allaient se mettre au frais en altitude, en attendant la mousson. Temps modernes obligent, la montée s’effectue au diesel, la descente au charbon. Le convoi s’ébranle lentement. Quand nous abordons la descente, les freineurs installés sur les plates-formes à l’extérieur des wagons, un à chaque extrémité, tournent la manivelle en laiton brillant de leurs freins pour contenir l’accélération du convoi. On dirait un être vivant. Le dragon crache ses escarbilles et des petits feux s’allument ça et là le long de la voie. Souvent des débuts d’incendie ont noirci le bord des rails. Le petit train avançait lentement malgré la descente. Passer de deux mille à trois cents mètres d’altitude, sur une distance de trente kilomètres, rend l’exercice périlleux. A l’arrêt d’une gare entourée de hauts arbres, où, sous les frondaisons, à l’abri de la lumière, on cultive le cardamome, des bandes de singes encadrés de vieux mâles aux babines retroussées montrent leurs crocs. Des femelles flanquées de jeunes grimpés sur le dos surgissent et courent après le train. Ces agiles soudards regardent à l’intérieur des wagons prêts à chaparder tout ce qui passe à leur portée. Une distance de quelques mètres seulement sépare cette horde de petits humains accourus aux sifflement de la locomotive qui s’arrête là au milieu de nulle part. Des singes, il en arrive de partout ; des arbres, des rochers. Certains sont assis sur le ballast et attendent des fruits ou des gâteaux que des hindous ne tardent pas à leur jeter. Ce ne sont alors que courses poursuites cavalcades et bagarres entre mâles dominants quand un plus jeune s’empare d’une part de nourriture avant le chef.

Ces petits humains ont le contour des yeux plus blanc qui se détache sur leur pelage marron, comme s’il était maquillés. Cela leur donne un regard si expressif qu’ils vous dévisagent avec presque autant d’intensité qu’un mendiant attendant en souriant son aumône. Le cul posé à même la pierre, excités à la vue de la nourriture, les impudiques exhibent des sexes turgescents, sortis en érection de leurs fourreaux. Des femelles s’approchent plus près encore des wagons. Un gros mâle monte sur le toit, tandis qu’un autre s’installe entre les deux wagons à la place désertée par le freineur parti boire un thé épicé au buffet de la gare miniature. Sur le ballast, les macaques attendent près des hommes qui boivent et mangent des samosas debout au buffet. Leurs silhouettes font comme si d’étranges chiens s’étaient mélangés à une troupe d’humains. Ils gardent une distance de sécurité, bien qu’ils sachent ne pas craindre pour leur vie.

Soudain, des cris proviennent d’un des wagons. Un mâle s’est emparé du biberon qui dépassait d’un sac et nonchalamment presque avec agilité a rejoint la frondaison d’un acacia flamboyant, mordant la tétine pour mieux disposer de ses mains et escalader le tronc. En sécurité sur une haute branche, narguant le public des humains, il a arraché le tétine et il a bu lentement le lait. Fier de son forfait, le soudard provoquait l’assistance des voyageurs incrédules par tant d’audace et d’intelligence et pour rire de ce bon tour joué aux humains, quand il a eu fini de boire le lait qui lui dégoulinait des babines, il a laissé tomber le biberon qui ne l’intéressait plus. On se serait attendu à le voir roter d’aise.

18:22 | Lien permanent | Commentaires (0)

Précis d'humiliation

Par Bernard Noël

Toujours, l’État s’innocente au nom du Bien public de la violence qu’il exerce. Et naturellement, il représente cette violence comme la garantie même de ce Bien, alors qu’elle n’est rien d’autre que la garantie de son pouvoir. Cette réalité demeure masquée d’ordinaire par l’obligation d’assurer la protection des personnes et des propriétés, c’est-à-dire leur sécurité. Tant que cette apparence est respectée, tout paraît à chacun normal et conforme à l’ordre social. La situation ne montre sa vraie nature qu’à partir d’un excès de protection qui révèle un excès de présence policière. Dès lors, chacun commence à percevoir une violence latente, qui ne simule d’être un service public que pour asservir ses usagers. Quand les choses en sont là, l’État doit bien sûr inventer de nouveaux dangers pour justifier le renforcement exagéré de sa police : le danger le plus apte aujourd’hui à servir d’excuse est le terrorisme.

Le prétexte du terrorisme a été beaucoup utilisé depuis un siècle, et d’abord par les troupes d’occupation. La fin d’une guerre met fin aux occupations de territoires qu’elle a provoquées sauf si une colonisation lui succède. Quand les colonisés se révoltent, les occupants les combattent au nom de la lutte contre le terrorisme. Tout résistant est donc qualifié de « terroriste » aussi illégitime que soit l’occupation. En cas de « libération », le terroriste jusque-là traité de « criminel » devient un « héros » ou bien un « martyr » s’il a été tué ou exécuté.

Les héros et les martyrs se sont multipliés depuis que les guerres ont troqué la volonté de domination contre celle d’éradiquer le « terrorisme ». Cette dernière volonté est devenue universelle depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center : elle a même été sacralisée sous l’appellation de guerre du Bien contre le Mal. Tous les oppresseurs de la planète ont sauté sur l’occasion de considérer leurs opposants comme des suppôts du Mal, et il s’en est suivi des guerres salutaires, des tortures honorables, des prisons secrètes et des massacres démocratiques. Dans le même temps, la propagande médiatique a normalisé les actes arbitraires et les assassinats de résistants pourvu qu’ils soient « ciblés ».

Tandis que le Bien luttait ainsi contre le Mal, il a repris à ce dernier des méthodes qui le rendent pire que le mal. Conséquence : la plupart des États – en vue de ce Bien là - ont entouré leur pouvoir de précautions si outrées qu’elles sont une menace pour les citoyens et pour leurs droits. Il est par exemple outré que le Président d’une République, qui passe encore pour démocratique, s’entoure de milliers de policiers quand il se produit en public. Et il est également outré que ces policiers, quand ils encombrent les rues, les gares et les lieux publics, traitent leurs concitoyens avec une arrogance et souvent une brutalité qui prouvent à quel point ils sont loin d’être au service de la sécurité.

Nous sommes dans la zone trouble où le rôle des institutions et de leur personnel devient douteux. Une menace est dans l’air, dont la violence potentielle est figurée par le comportement des forces de l’ordre, mais elle nous atteint pour le moment sous d’autres formes, qui semblent ne pas dépendre directement du pouvoir. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas à l’origine de la crise économique qui violente une bonne partie de la population, mais sa manière de la gérer est si évidemment au bénéfice exclusif de ses responsables que ce comportement fait bien davantage violence qu’une franche répression. L’injustice est tout à coup flagrante entre le sort fait aux grands patrons et le désastre social généré par la gestion due à cette caste de privilégiés, un simple clan et pas même une élite.

La violence policière courante s’exerce sur la voie publique ; la violence économique brutalise la vie privée. Tant qu’on ne reçoit pas des coups de matraque, on peut croire qu’ils sont réservés à qui les mérite, alors que licenciements massifs et chômage sont ressentis comme immérités.D’autant plus immérités que l’information annonce en parallèle des bénéfices exorbitants pour certaines entreprises et des gratifications démesurées pour leurs dirigeants et leurs actionnaires. Au fond, l’exercice du pouvoir étant d’abord affaire de « com » (communication) et de séduction médiatique, l’État et ses institutions n’ont, en temps ordinaire, qu’une existence virtuelle pour la majorité des citoyens, et l’information n’a pas davantage de consistance tant qu’elle ne se transforme pas en réalité douloureuse. Alors, quand la situation devient franchement difficile, la douleur subie est décuplée par la comparaison entre le sort des privilégiés et la pauvreté générale de telle sorte que, au lieu de faire rêver, les images « people » suscitent la rage. Le spectacle ne met plus en scène qu’une différence insupportable et l’image, au lieu de fasciner, se retourne contre elle-même en exhibant ce qu’elle masquait. Brusquement, les cerveaux ne sont plus du tout disponibles !

Cette prise de conscience n’apporte pas pour autant la clarté car le pouvoir dispose des moyens de semer la confusion. Qu’est-ce qui, dans la « Crise », relève du système et qu’est-ce qui relève de l’erreur de gestion ? Son désastre est imputé à la spéculation, mais qui a spéculé sinon principalement les banques en accumulant des titres aux dividendes mirifiques soudain devenus « pourris ». Cette pourriture aurait dû ne mortifier que ses acquéreurs puisqu’elle se situait hors de l’économie réelle mais les banques ayant failli, c’est tout le système monétaire qui s’effondre et avec lui l’économie.

Le pouvoir se précipite donc au secours des banques afin de sauver l’économie et, dit-il, de préserver les emplois et la subsistance des citoyens. Pourtant, il y a peu de semaines, la ministre de l’économie assurait que la Crise épargnerait le pays, puis, brusquement, il a fallu de toute urgence donner quelques centaines de milliards à nos banques jusque-là sensées plus prudentes qu’ailleurs. Et cela fait, la Crise a commencé à balayer entreprises et emplois comme si le remède précipitait le mal.

La violence ordinaire que subissait le monde du travail avec la réduction des acquis sociaux s’est trouvée décuplée en quelques semaines par la multiplication des fermetures d’entreprises et des licenciements. En résumé, l’État aurait sauvé les banques pour écarter l’approche d’un krach et cette intervention aurait bien eu des effets bénéfiques puisque les banques affichent des bilans positifs, cependant que les industries ferment et licencient en masse. Qu’en conclure sinon soit à un échec du pouvoir, soit à un mensonge de ce même pouvoir puisque le sauvetage des banques s’est soldé par un désastre?

Faute d’une opposition politique crédible, ce sont les syndicats qui réagissent et qui, pour une fois, s’unissent pour déclencher grèves et manifestations. Le 29 janvier, plus de deux millions de gens défilent dans une centaine de villes. Le Président fixe un rendez-vous aux syndicats trois semaines plus tard et ceux-ci, en dépit du succès de leur action, acceptent ce délai et ne programment une nouvelle journée d’action que pour le 19 mars. Résultat de la négociation : le « social » recevra moins du centième de ce qu’ont reçu les banques. Résultat de la journée du 19 mars : trois millions de manifestants dans un plus grand nombre de villes et refus de la part du pouvoir de nouvelles négociations.

La crudité des rapports de force est dans la différence entre le don fait aux banques et l’obole accordée au social. La minorité gouvernementale compte sur l’impuissance de la majorité populaire et la servilité de ses représentants pour que l’Ordre perdure tel qu’en lui-même à son service. On parle ici et là de situation « prérévolutionnaire », mais cela n’empêche ni les provocations patronales ni les vulgarités vaniteuses du Président. Aux déploiements policiers s’ajoutent des humiliations qui ont le double effet d’exciter la colère et de la décourager. Une colère qui n’agit pas épuise très vite l’énergie qu’elle a suscitée.

La majorité populaire, qui fut séduite et dupée par le Président et son clan, a cessé d’être leur dupe mais sans aller au-delà d’une frustration douloureuse. Il ne suffit pas d’être la victime d’un système pour avoir la volonté de s’organiser afin de le renverser. Les jacqueries sont bien plus nombreuses dans l’histoire que les révolutions : tout porte à croire que le pouvoir les souhaite afin de les réprimer de façon exemplaire. Entre une force sûre d’elle-même et une masse inorganisée n’ayant pour elle que sa rage devant les injustices qu’elle subit, une violence va croissant qui n’a que de faux exutoires comme les séquestrations de patrons ou les sabotages. Ces actes, spontanés et sans lendemain, sont des actes désespérés.

Il existe désormais un désespoir programmé, qui est la forme nouvelle d’une violence oppressive ayant pour but de briser la volonté de résistance. Et de le faire en poussant les victimes à bout afin de leur démontrer que leur révolte ne peut rien, ce qui transforme l’impuissance en humiliation. Cette violence est systématiquement pratiquée par l’un des pays les plus représentatifs de la politique du bloc capitaliste : elle consiste à réduire la population d’un territoire au désespoir et à la maintenir interminablement dans cet état. Des incursions guerrières, des bombardements, des assassinats corsent régulièrement l’effet de l’encerclement et de l’embargo. Le propos est d’épuiser les victimes pour qu’elles fuient enfin le pays ou bien se laissent domestiquer.

L’expérimentation du désespoir est poussée là vers son paroxysme parce qu’elle est le substitut d’un désir de meurtre collectif qui n’ose pas se réaliser. Mais n’y a-t-il pas un désir semblable, qui bien sûr ne s’avouera jamais, dans la destruction mortifère des services publics, la mise à la rue de gens par milliers, la chasse aux émigrés ? Cette suggestion n’est exagérée que dans la mesure où les promoteurs de ces méfaits se gardent d’en publier clairement les conséquences. Toutefois à force de délocalisations, de pertes d’emplois, de suppressions de lits dans les hôpitaux, de remplacement du service par la rentabilité, d’éloges du travail quand il devient introuvable, une situation générale est créée qui, peu à peu, met une part toujours plus grande de la population sous le seuil du supportable et l’obligation de le supporter.

Naturellement, le pouvoir accuse la Crise pour s’innocenter, mais la Crise ne fait qu’accélérer ce que le Clan appelait des réformes. Et il ose même assurer que la poursuite des réformes pourrait avoir raison de la Crise… Les victimes de cette surenchère libérale sont évidemment aussi exaspérées qu’ impuissantes, donc mûres pour le désespoir car la force de leur colère va s’épuiser entre un pouvoir qui les défie du haut de sa police, une gauche inexistante et des syndicats prenant soin de ne pas utiliser l’arme pourtant imbattable de la grève générale.

Pousser à la révolte et rendre cette révolte impossible afin de mater définitivement les classes qui doivent subir l’exploitation n’est que la partie la plus violente d’un plan déjà mis en œuvre depuis longtemps. Sans doute cette accélération opportune a-t-elle été provoquée par la Crise et ses conséquences économiques, lesquelles ont mis de la crudité dans les intérêts antipopulaires de la domination, mais la volonté d’établir une passivité générale au moyen des media avait déjà poussé très loin son plan. Cette passivité s’est trouvée brusquement troublée par des atteintes insupportables à la vie courante si bien - comme dit plus haut – que les cerveaux ont cessé d’être massivement disponibles. Il fallait dès lors décourager la résistance pour que son mouvement rendu en lui-même impuissant devienne le lieu d’une humiliation exemplaire ne laissant pas d’autre alternative que la soumission. Ainsi le pouvoir économique, qui détient la réalité du pouvoir, dévoile sa nature totalitaire et son mépris à l’égard d’une majorité qu’il s’agit de maintenir dans la servilité en attendant qu’il soit un jour nécessaire de l’exterminer.

© Bernard Noël

voila ceki di wiki sur les publications du nobelisable Bernard Noël/......

Chez P.O.L.

La Maladie du sens, 2001

Le 19 octobre 1977, Flammarion, 1979, rééd. 1998

Treize cases du je, 1998

La Langue d'Anna, 1998

Portrait du monde, 1988

La Reconstitution, 1988

Onze romans d'oeil, 1988

Journal du regard, 1988

Le Reste du voyage, 1997

Le Syndrome de Gramsci, 1994

L'Ombre du double, 1993

Chez Fata Morgana

Le tu et le silence, Fata Morgana, 1998

La rumeur de l'air, Fata Morgana, 1986

La moitié du geste, Fata Morgana, 1982

L'été langue morte, Fata Morgana, 1982

D'une main obscure, Fata Morgana, 1980

Le Château de Hors, Fata Morgana, 1979

Une messe blanche, Fata Morgana, 1977

À vif enfin la nuit, Fata Morgana, 1968

Chez d'autres éditeurs

Le Roman d'Adam et Eve, L'Atelier des Brisants, 2001

Magritte, 1998

À côté de pourquoi, Æncrages & Co, 1995

L'Espace du désir, l’Écarlate, 1995

La Maladie de la chair, Petite bibliothèque Ombre, 1995

La Castration mentale, Ulysse fin de siècle, 1994

La Chute des temps, poésie/Gallimard, 1993, ISBN 2-07-032773-6

Le Château de Cène, Jérôme Martineau, 1992

Écrit de la mer, Æncrages & Co, 1991

Les premiers mots, Flammarion, 1990

La rencontre avec Tatarka, Talus d'Approches, 1986

Fables pour ne pas, Unes, 1985

L'enfer, dit-on…, Herscher, 1983

La chute des temps, Flammarion, 1983

Poèmes 1, Flammarion/Textes, 1983

Bruits de langues, Talus d'Approches, 1980

Lecture du chilom, Brandes, 1977

L'Outrage aux mots, Pauvert, 1975

Treize cases du je, Flammarion, 1975

Le Dictionnaire de la Commune, Hazan, 1971 (Flammarion, coll."Champs", 1978, 2 vol.)

La face de silence, Flammarion, 1967 (Prix Artaud)

Extraits du corps, Minuit, 1958

Les yeux chimères, Caractères, 1953

Œuvres poétiques [modifier]

Aux éditions de la galerie Remarque

D'un regard l'autre ill Paul Trajman

Extraits du temps ill Leonardo Rosa

Lettre verticale ill Leonardo Rosa

Aux éditions Unes , éditions de tête et éditions courantes

Fable pour cacher,1982. ill Serge Plagnol

L'air est les yeux,1982.ill. J. Voss

A partir de la fin, 1984.

La vieille maison, 1984. ill. Serge Plagnol

Fable pour le vent, 1985.ill. J.J. Ceccarelli

Fables pour ne pas, 1985.ill. G. Pastor

Carte d'identité, 1986. ill. C. Deblé

Fenêtres fermées, 1987. ill. C. Deblé

Extraits du corps, 1988. ill. G. Pastor

Le Lieu des signes, 1988. ill. J.J. Ceccarelli

La grille du temps, 1995. ill. Olivier Debré

Où va la poésie? 1997.

Vers Henri Michaux, 1998.

Correspondances, 1998. ill. C. Reins et Fred Deux

Petit traité du tu, 1998. ill M. Latil

Aux éditions de la Canopée

L'Ombre du double ill. par Thierry Le Saec

Aux éditions A Travers

Un silence lapide ill. par Jacques Clauzel

La Chute des temps

L'Eté langue morte

La Moitié du geste

La Rumeur de l'air

Sur un pli du temps

Le Syndrome de Gramsci (1993)

La Langue d'Anna (1998)

Aux éditions L'Atelier des Brisants

Onze Voies de fait / Héloïse et Abélard (2002)

Aux éditions Fissile

Sonnets de la mort (2006)

Livres d'art [modifier]

Aux éditions Belfond

Les peintres du Désir

Aux éditions Flammarion

David, Paris (1989)

Aux éditions galerie Remarque

livre d'artiste ill Paul Trajman D'un regard l'autre

livre d'artiste ill Leonardo Rosa Extraits du temps

livre d'artiste ill Leonardo Rosa Lettre verticale

Aux éditions Unes

(tirages de tête et éditions courantes)

Fable pour cacher,1982. ill Serge Plagnol

L'air est les yeux,1982.ill. J. Voss

A partir de la fin, 1984.

La vieille maison, 1984. ill. Serge Plagnol

Fable pour le vent, 1985.ill. J.J. Ceccarelli

Fables pour ne pas, 1985.ill. G. Pastor

Carte d'identité, 1986. ill. C. Deblé

Fenêtres fermées, 1987. ill. C. Deblé

Extraits du corps, 1988. ill. G. Pastor

Le Lieu des signes, 1988. ill. J.J. Ceccarelli

La grille du temps, 1995. ill. Olivier Debré

Où va la poésie? 1997.

Vers Henri Michaux, 1998.

Correspondances, 1998. ill. C. Reins et Fred Deux

Petit traité du tu, 1998. ill M. Latil

Aux éditions l'Entretoise

livre d'artiste ill. par Bernadette Griot-Cullafroz

Extraits du corps

Aux éditions de la Canopée

livre d'artiste ill. par Thierry Le Saec L'Ombre du double

Aux éditions Le silence qui roule

Dans l’écart, Collectif, ill. de Marie Alloy.

voir l'ouvrage (diffusion Art Point France)

10:34 | Lien permanent | Commentaires (0)

07/04/2009

Hé Daniel Fano vous connaissez ?

Les peintures sont de Jean Rustin

Je recommande La lecture de Fano à tous ceux que je croise sur mon chemin en disant

-hé Fano vous connaissez?

-Qui vous dites?

-Fano des Carnets du dessert de lune!!!!

En général on me regarde comme si j'étais un cinglé... Pas grave, pas grave...

-les carnets de quoi?

-Du dessert de lune!

-Mais qui a trouvé un nom pareil?

-Un éditeur belge...

-ils sont bizarre les belges, et vous avez dit comment?

-FANO!!! sans point sur le i....

L'auteur

Né en 1947, Daniel Fano a fait le journaliste à Bruxelles de 1971 à 2007. Encouragé par Joyce Mansour, Henri Michaux et Dominique de Roux, il est entré en littérature en 1966. Auteur culte depuis sa révélation par Marc Dachy et Bernard Delvaille en 1973-74. Après Un Champion de mélancolie (Editions Unes, 1986), il a subi un long silence éditorial qui ne s'est arrêté qu'avec la publication de Fables et fantaisies aux Carnets du Dessert de Lune, en 2003. Ses ouvrages parus depuis lui ont valu le Prix de la SCAM Belgique en 2007.

DANIEL FANO entretien avec ROGER LAHU

Avais-tu un projet très précis en te lançant dans la tétralogie et lequel ?

- A l'origine, au printemps 2003, je voulais juste poser un acte d'amitié. Jean-Louis Massot, en publiant Fables et fantaisies (un choix de petites proses retrouvées), m'avait sorti de dix-sept ans de silence éditorial et, pour l'en remercier, il m'a semblé qu'il fallait lui assurer ma fidélité. Je lui ai donc promis quatre livres, un par année, produits expressément pour lui. Je voulais donner à cette suite un caractère testamentaire. Le premier tome s'est développé comme une sorte d'inventaire de choses du passé que je devais ne pas oublier, mêlées à des choses à faire avant de mourir. Evidemment, l'aventure de l'écriture m'a conduit sur des chemins inattendus. L'ouvrage est assez léger, à mon sens, parce que je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller, je me retenais pour ne pas embarrasser Jean-Louis, que je ne connaissais pas assez. Quand je lui ai livré L'Année de la dernière chance, j'ai compris qu'avec lui, je pouvais aller bien plus loin, plus fort. D'où Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe, où, au lieu de dribbler gentiment le journal intime et l'autobiographie, je me suis enfoncé avec détermination dans le cauchemar de l'Histoire.

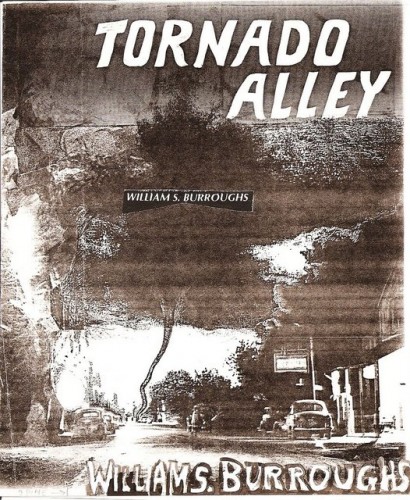

Ce "cauchemar climatisé" dont parle Henry Miller, n'est-ce pas ? Tu en exprimes toute l'horreur - mais aussi l'absurdité, voire les côtés risibles - en utilisant une technique d'écriture qui s'apparente au cut-up de William Burroughs - autre grand contempteur des Temps Modernes. Acceptes-tu cette "filiation" ?

- Je serais bien présomptueux de m'autoproclamer héritier spirituel de Burroughs, mais il est évident qu'il figure au premier rang des écrivains qui ont formé ma vision du monde et ont influencé ma façon d'écrire. Ceci dit, je ne fais pas dans le cut-up, je suis plutôt coutumier de la parataxe.

Peux-tu expliquer comment, au juste, tu travailles : comment accumules-tu la somme énorme de références en tous genres qui grouillent dans tes livres, comment les assembles-tu, comment mixes-tu fiction et "données brutes" ?

- D'abord, je lis beaucoup de journaux, de magazines, je lis les articles et interviews sur les faits de société, les guerres en cours, en soulignant des phrases, des paragraphes qui, pour moi, sont symptomatiques de la confusion des esprits et de l'ensauvagement radical de l'humanité. Je les découpe et les classe par thèmes dans des chemises. Quand j'y reviens, je cherche des correspondances, des connexions possibles entre ces informations, je les soumets au régime des coïncidences et des contradictions. Parallèlement, je parcours des "vieux" ouvrages historiques centrés sur tous les conflits depuis la Guerre d'Espagne, achetés chez les bouquinistes, où je pointe des anecdotes et réflexions qu'on retrouve rarement dans les publications actuelles. Je procède avec ce matériau livresque de la même façon qu'avec le matériau presse. Je ne réalise jamais de collage de fragments bruts, je transforme "en littérature" dès que je porte sur le papier la première version de la plus petite à la plus grande séquence. Chaque séquence est construite sur des jeux d'échos, d'assonances. A l'intérieur de la séquence, je peux réactiver des pratiques observées, par exemple, chez les Objectivistes américains (Reznikoff, Zukowski) ou les Formalistes russes (Chklovski, Tynianov). J'insère aussi des micro-fictions de mon crû, très Série Noire ou roman d'espionnage, avec des personnages imaginaires et récurrents dont la création est, pour la plupart d'entre eux, antérieure à la tétralogie (Monsieur Typhus est apparu vers1978). Je n'ai raconté là que le tout début du processus de composition mais ça donne une idée de comment je bricole mon affaire, non ? C'est difficile d'en rendre compte "en général". C'est une sorte de cocktail où entrent tant d'ingrédients à doses tellement variables ! Ainsi, pour écrire Sur les ruines de l'Europe et sa suite, je me suis spécialement intéressé aux films d'horreur, où j'ai découvert une dimension politique, subversive même, alors que je m'attendais à y trouver essentiellement du Grand-Guignol.

Jeux d'échos… Assonances… Objectivistes américains : autant de références indirectes à la poésie, même si aujourd'hui la question des "genres" littéraires est en grande part obsolète, considères-tu ton travail d'écriture comme un travail de poète ou de prosateur ?

- Ce que je publie au Castor Astral (La Nostalgie du classique en 2004 et, en juin 2007, Comme un secret ninja) passe immédiatement pour de la poésie - à cause du dispositif "en drapeau", sans doute. Pour la tétralogie, c'est moins évident, bien que je trace derrière des œuvres assurément poétiques (j'aurais dû ajouter les Cantos de Pound, La Terre Vaine de T.S. Eliot, Mobile de Butor), c'est d'abord la prose qui est visible. En fait, il s'agit de "poésie dans la prose", plus précisément de poésie narrative, un peu dans la ligne (brisée, d'accord) de Nazim Hikmet et de ses Paysages humains. Personnellement, je trouve qu'il y a trop de lyrisme dans Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe. La "suite", La Vie est un cheval mort, sera plus hybride, mélange de "vrais" poèmes (que j'appelle poèmes appliqués) et textes journalistiques - voire dépêches "sans style", par exemple (modèle: Paterson de William Carlos Williams). Moi, j'aime que ça gratte, grince, tousse et boite. Poésie, oui, mais à cloche-pied.

Quels livres de poésie "à cloche-pied" ou plus "appliqués" - pour reprendre tes "appellations" - font partie de ta bibliothèque essentielle et t'accompagne depuis longtemps ou depuis peu ?

- Quand je parle de "poésie à cloche-pied" ou de "poèmes appliqués", je parle exclusivement de ma production à moi. Considérant la barbarie du monde, je ne peux qu'ironiser sur le caractère futile, dérisoire de ma petite entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce type qui n'est dupe d'à peu près rien, qui acquiesce à la condamnation d'Artaud ("Toute l'écriture est de la cochonnerie") et persiste néanmoins dans l'illusion littéraire ? Mettons que ce fils d'ouvrier a investi ce mode d'expression de la caste bourgeoise et qu'il en a fait un usage décalé, hors de son rôle de divertissement, de soumission caractérisée à "l'ordre des choses". Dans mes bons jours (soit, ils sont rares), même si c'est très amateur, très limité, tout ça, je me dis que ce n'est pas si mal, après tout.

Paru dans Liqueur 44 n°79, décembre 2006.

dessin de couv de la vie est un cheval mort paru aux éditions Les carnets du dessert de lune.

LE CHANT DES ARMES

Parus presque simultanément, La vie est un cheval mort (Les Carnets du Dessert de Lune) et Le repaire du biographe (La Pierre d’Alun) proposent une exploration étourdissante des zones les plus sombres du « cauchemar de l’Histoire ». Les assemblages textuels de Daniel Fano inventorient les horreurs du passé tout en se confrontant à un présent détraqué.

En 2003 Daniel Fano publiait Fables et fantaisies, après dix-sept années de silence, sous l’égide de Jean-Louis Massot. Ayant posé cet « acte d’amitié », il promet à l’éditeur des Carnets du Dessert de Lune une tétralogie dont le premier tome – L’année de la dernière chance – paraît l’année suivante. Suivront Le privilège du fou (2005), Sur les ruines de l’Europe (2006) et aujourd’hui La vie est un cheval mort.

Dans la lignée de ses prédécesseurs, cet ultime opus de la tétralogie – dont Graziella Federico a illustré les couvertures – est un texte long et volcanique, opposé polaire des poèmes et miniatures qui constituent La nostalgie du classique et Comme un secret ninja, parus respectivement en 2005 et 2007 au Castor Astral. Malgré ce format inhabituel, on retrouve tous les éléments qui nourrissent l’œuvre de Daniel Fano, à savoir les rapports entre politique, médias et violence

Les soixante-quatre sections de La vie est un cheval mort déploient le panorama cauchemardesque d’un monde enfermé dans la contemplation morbide de son propre spectacle, un monde où tout message, immédiatement digéré par le Moloch de l’ère contemporaine, est réduit à un borborygme vidé de tout sens. Plus court, et enrichi d’illustrations de Jean-François Octave, Le repaire du biographe peut s’envisager comme une œuvre sœur, hantée par la même vision – quoique que moins résolument pessimiste.

Les deux textes s’abreuvent à la même source : le spectacle médiatique désormais perpétuel à l’œuvre dans nos sociétés occidentales. En ressort une observation apocalyptique de notre monde où passé et présent se chevauchent en une cacophonie cruelle, tableau rêvé d’un Jérôme Bosch de l’ère post-atomique où des actrices porno devisent avec des terroristes uruguayens, où Auschwitz résonne de tubes disco, où Goebbels tape sur l’épaule de Mick Jagger sur fond de trafic de cadavres et de dessous chics.

Beretta et Bacardi, Mao et Madonna.

Ouvrages polyphoniques, La vie est un cheval mort et Le Repaire sont des travaux d’assemblage. Daniel Fano puise sa matière dans les journaux, les magazines et les livres d’histoire politique. Réécrits et recomposés, les fragments sont ensuite disposés dans un jeu d’assonances et de possibles liens souterrains :

Au début du mois, cinq cents policiers avaient envahi le bidonville, jeté la population entière hors de ses habitations, l'avait forcée à rester à plat ventre dans la rue des heures durant.

Des fouilles et interrogatoires, il ressortit qu'une trentaine de ces personnes pouvaient être qualifiées de suspectes : elles furent abattues sur place, à bout portant.

Les stars du porno cèdent à la tentation du tatouage : « Un tattoo, c'est un atout de séduction supplémentaire… comme un bijou, en fait. Chez les filles, c'est très sexe, et ça renforce le côté viril des garçons. »

Priscilla Sol en a deux, Alyson Ray en a trois : un petit papillon “derrière l'omoplate”, un scorpion, « mon signe astrologique », sur la fesse droite, et sur le mollet même côté, une rose : « Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'aime pas trop les fleurs ».

À ces extraits tirés du réel s’ajoutent des microfictions élaborées par l’auteur, réminiscences de la Série noire et des fictions hardboiled américaines, où l’on retrouve Monsieur Typhus, Rosetta Stone, Jimmy Ravel et Patricia Bartok, personnages récurrents dans une grande partie de l’œuvre de Daniel Fano (voir, entre autres, Un champion de mélancolie et Souvenirs of You) et s’agitent à la manière de pantins sortis d’un film d’espionnage de série B :

Jimmy Ravel se retourna (vitesse de serpent), pointa sur la silhouette bondissante le canon de son Beretta 9 mm.

Monsieur Typhus frappa du tranchant de la main au larynx : le gominé glissa dans la matière cervicale de son acolyte.

Cette violence stylisée peine cependant à égaler la sauvagerie du réel. Le repaire du biographe évoque Mao souriant « avec beaucoup de douceur quand on lui montrait les photos de Liu Shaoqi supplicié en train de mourir dans ses excréments ». Dans La vie est un cheval mort, le laconisme de la description de l’assassinat de Kennedy à travers le film de Zapruder rend la scène encore plus saisissante : « Tout de suite après, c’est l’image 313, la tête qui explose. »

Si la technique de montage-assemblage de Daniel Fano évoque les cut-up pratiqués par William Burroughs – dont l’influence est manifeste et revendiquée –, l’auteur préfère se définir comme un « coutumier de la parataxe ». Procédé propre à rendre la langue parlée, il est ici utilisé pour juxtaposer une multitude de paroles désincarnées. La technique de Fano recrée ces bruits de fond chers à Don DeLillo, bande sonore d’une époque saturée d’informations, productrice de discours où annonces d’attentats, messages publicitaires et déclarations galvaudées sont reçus sans aucun ordre de valeur : les textes de Daniel Fano sont la reproduction du langage déshumanisé d’une société qui l’est tout autant, des « textes-machines » qui fonctionnent à la manière d’une TSF détraquée ou celle d’un appareil photo dont l’objectif alternerait sans cesse entre le grand angle le plus édifiant et le plan rapproché le plus trivial.

Malgré le travail de réécriture que nous avons observé sur les différents fragments, la présence du poète ne se manifeste que dans le travail de mémoire (l’auteur admettant parler de lui à travers les allusions historiques post-1947 – année de sa naissance) et la mise en séquences de voix qui ne sont pas les siennes. Cette science de l’effacement au profit du réel, Fano la tire du modernisme américain, des collages journalistiques de Dos Passos et de William Carlos Williams à la poésie objectiviste de Zukofsky et Reznikoff. Ce dernier défend l’idée d’un auteur « qui ne décrit pas directement ses émotions mais ce qu'il voit, ce qu'il entend, qui s'en tient presque à un témoignage de tribunal. » On pourrait considérer cette attitude, dans cette époque où chaque discours est désormais potentiellement récupérable et réversible, comme une stratégie de défense contre cette même récupération : en se faisant témoin, le poète évite toute prétention moralisante et donneuse de leçon. Il ricane, tout au plus, comme au sujet d’Ulrike Meinhof :

Une Angela Davis dopée au romantisme germanique.

Elle a des yeux inexpressifs.

Sa disgrâce physique n'a pas été étrangère à sa décision de se consacrer tout entière à la cause révolutionnaire.

Elle considère les abat-jour comme des objets de luxe : là où elle se pose, ils sont impitoyablement supprimés.

Elle apparaît comme un exemple typique.

Sa révolte est celle des enfants gâtés contre l'ennui distillé par une société de consommation sans suspense parce que sans dangers.

Elle n'a manifestement pas potassé son Lénine, sans quoi elle aurait su que les faits sont têtus.

Cet humour grinçant serait-il le porte-à-faux nécessaire pour empêcher les textes de Fano de tomber dans le piège du nihilisme ? Il insuffle en tout cas une dimension jubilatoire à ces deux ouvrages, que l’on peut envisager, aux côtés de son œuvre tout entière, comme les fragments éparpillés d’un témoignage terminal au procès du monde contemporain.

Jean-François Caro

La vie est un cheval mort, Bruxelles, Les Carnets du Dessert de Lune, 2009, 148 pages.

Voici le quatrième tome de la tétralogie inaugurée en 2004 avec L'Année de la dernière chance et poursuivie avec Le Privilège du fou et Sur les ruines de l'Europe.

D'ampleur plus vaste, cet opus est peut-être le plus marqué par l'humour – un humour noir et glacé à souhait. L'auteur y traite beaucoup (mais pas seulement) du terrorisme durant les quatre dernières décennies, des Tupamaros à Al-Qaida en passant par la Bande à Baader et Septembre Noir.

Chroniqueur du chaos, le moraliste se garde bien de jouer les prêcheurs, de servir une cause partisane. C'est qu'il est réfractaire aux formatages idéologiques, d'où qu'ils viennent. Donc, ici, pas de démonstration appliquée, pas de message univoque, mais un montage de faits avérés, divulgués dans la grande presse ou dans des livres qui furent d'une brûlante actualité. L'auteur ne se contente pas de déboulonner les vieilles et les nouvelles idoles, il montre le si peu de différence qu'il y a entre un journal télévisé et un film pornographique, il balaye toutes les illusions possibles, il montre les progrès d'un désastre inéluctable, le genre humain fasciné par son propre suicide en cours. Il n'est pas cynique, indifférent au sort du monde puisqu'il flirte avec la satire, ne manque pas une occasion de brocarder les formes les plus médiatisées de la vulgarité et de la grossièreté, de la bêtise arrogante et criminelle. Simplement, il se souvient de l'histoire de Loth dans la Bible : il sait que rien ne sera sauvé

Son ouvrage est essentiellement polyphonique. Il ne pose pas à l'auteur omniscient, il opère un montage de voix multiples, de paroles contradictoires, antagonistes, paroles creuses, futiles, odieuses, corrompues par les propagandes ("Le Docteur Goebbels envoie des messages de félicitation à tous les maîtres actuels de la communication, de l'information. Il reconnaît que les nazis n'étaient que des amateurs dans l'art de l'euphémisme"). Il enregistre le lourd déficit de la pensée, l'emprise totalitaire des esprits confus, il fait tourner le carrousel des mots dont le sens a été neutralisé, explosé, dispersé ("démocratie", "révolution", etc.).

Ses personnages imaginaires (particulièrement, Monsieur Typhus, Rita Remington, Rosetta Stone, Jimmy Ravel et Patricia Bartok) sont plus présents que jamais pour mieux souligner les horreurs de l'Histoire : en effet, malgré leurs prodigieux efforts réitérés , ils ne parviennent jamais à égaler – pas même à approcher – les "héros" du réel dans les actes crapuleux qu'ils commettent.

La fin de la tétralogie ne signifie nullement que l'entreprise est clôturée. Elle ouvre au contraire quantité de pistes qui déboucheront sur de nouvelles expériences et publications, notamment Typhus et compagnie (extraits déjà parus dans les revues Liqueur 44 et Luna-Park), d'ores et déjà promis aux Carnets du Dessert de Lune.

BULLETIN DE COMMANDE.pdfBULLETIN DE COMMANDE

à télécharger

en cliquant ici

16:58 | Lien permanent | Commentaires (0)

03/04/2009

Quand Charley tape son souk.....

Interview traduit par Flémal, le même qui traduit les prochain ouvrages de Pélieu en français... Une fine équipe je vous dis que ça...

Par Doug Holder

Dernièrement, j’ai fait circuler un mail demandant à des poètes ce que signifiait être « un poète raté ». Le poète A.D. Winans me mit en rapport avec le poète Charles Plymell qui – avec ironie – me proposa d’organiser un cours sur ce sujet énigmatique tout en me demandant, en guise de paiement, un chèque substantiel et/ou une réserve de came.

Charles Plymell est un poète et écrivain dont on néglige souvent l’implication dans la scène littéraire beat des années 50 et 60. Originaire de Kansas City, il quitta New York City au début des années 60 pour s’installer à Gough Street, San Francisco, où il partagea une maison avec Allen Ginsberg et Neal Cassady, dès 1963. Bien qu’il ait un peu en retrait par rapport à des personnages de la Beat tels Jack Kerouac et Allen Gisnsberg, Charles Plymell eut une grande influence. Sur sa petite presse des éditions « Charry Valley », il a publié des auteurs beat comme William Burroughs, Robert Peters et Herbert Huncke. Ginsberg a dit de Plymell qu’il était la première personne à l’avoir initié à la musique de Bob Dylan.

Plymell a eu une énorme influence dans le domaine de la BD beat, et il publia le premier numéro de ZAP COMIX sur sa presse, à San Francisco. Plymell a déclaré qu’il travaillait d’arrache-pied sur cette interview en compagnie de sa femme, l’éditrice d’avant-garde et cofondatrice de « Cherry Valley Editions », Pamela Beach, en cette torride journée de juin.

Vous êtes généralement connu comme « poète beat ». Est-ce une définition correcte ?

C’est chiant de ne pas être connu du tout, je présume, et c’est là le hic. Sautez sur la renommée quand vous le pouvez, ou adaptez votre esprit à plus de pénombre. Burroughs a dit un jour qu’il ne s’était jamais vu dans la peau d’un beat. Il voyait toujours la façon littéraire de dire les choses. Moi pas, si bien que je suis toujours embourbé dans les marécages sémantiques. Est-ce « correct » ? Je suppose que ce l’est, dans un sens littéraire historique où les étiquettes servent de désignations rapides dès qu’elles adoptent des connotations plus larges débordant sur l’histoire sociale. Par exemple, j’ai été très réticent, durant toutes ces dernières années, à contribuer à la Beat Scene de Kevin Ring, parce que je n’ai jamais pu considérer Bukowski, Fante et bien d’autres comme beat, mais à la brosse plus large, même si la couche est plus fine, elle étale l’étiquette à dessein, et nous y sommes justement. Justifier mes réticences pourrait sembler stupide. Mais non, personnellement, je déteste être éclipsé par une mouvance. En tant qu’outsider passionné, c’est toujours un signe que mon œuvre est demeurée à la périphérie d’un groupe. Selon mes propres normes, c’est tout aussi bien, toutefois. Je n’ai jamais aimé de sauter dans le biotope de quelqu’un d’autre (pour plus d’une nuit, du moins).

Vous avez dit que le Kansas City des années 50 avait été votre milieu favori, même quand vous étiez à Haight, dans les années 60. Pourquoi ?

Pour de nombreuses raisons, j’ai passé ma jeunesse à aller voir les géants du jazz, de la musique de couleur, du rhythm’n’blues hors des sentiers battus, et les chansons traditionnelles des grands noms dans les beuglants à un dollar l’entrée. Les jeunes de Haight n’ont pas cette éducation culturelle. Nous étions également à même d’avoir tout le peyotl que nous voulions et nous avions des rituels très enthousiastes sur les rives du cours d’eau. Personne n’était conscient de ce qu’il se passait quelque chose, sauf nous, si bien qu’il n’y avait pas d’ennui. Quand j’écris, à propos de mon ami de longue date, Ronnie le rapide, alias Barbitol Bob, qu’il me lisait du Pound au « Zip’s Club », c’était bien avant qu’on ait entendu parler de la Beat. Nous n’étions pas au fait des derniers phénomènes culturels de Life ou Time, mais nous n’en avions que faire. Nous passions nos nuits à la benzédrine et à la boo (marihuana), faisant le tour des clubs avec les musiciens des orchestres et les présentateurs des clubs, comme Mickey Shaughnessy, l’acteur, tout en discutant, en rigolant, en faisant les dingues jusqu’à l’heure du petit déjeuner ou en roulant hors des sentiers battus pour aller rendre visite – et fumer et boire avec eux – aux gars du style Fats Domino, et sa Caddy de 49, venu de La Nouvelle-Orléans. On allait dans un petit club où il y avait un peu de monde toute la nuit, sans discontinuer. Nous avions quelque chose de particuler, dans le Midwest, nous planions des journées entières d’affilée en achetant dans les drugstores des trucs bien plus forts que les amphétamines que Kerouac utilisait quand il écrivait. Je n’en ai jamais entendu parler du tout ailleurs, dans les autres classiques de drogues ni dans la littérature. Bob et moi avions été en taule ensemble à Wichita, en tant qu’ex-étudiants de l’école supérieure et petits truands du comprimé, mais nous lisions toujours de la grande littérature et nous avions toujours à notre disposition les grands noms de la musique au « Mrs. Dunbar’s Barbeque ». Il y a des choses qui doivent se passer en temps voulu et à l’endroit voulu, et qui ne sont pas censées se reproduire. Nous avions même étudié le zen et aussi ce new age de merde !

Je peux toujours me rappeler les années et ce que je faisais d’après les voitures que j’avais. En 49, pourtant, j’étais du côté des Dakota, à bosser sur un caterpillar (plus tard, Neal – Cassady – s’est approprié une partie de l’histoire pour un riff) près de la réserve et j’avais emprunté une Dodge 48 à un ami de mon père qui devait rentrer au Texas. Les permis de conduire, ça n’existait pas, à l’époque, dans cet État, de sorte que j’étais redescendu vers l’Oklahoma et que j’avais rejoint ma mère, qui travaillait dans un show de cascades en bagnole, planant par-dessus une rangée de voitures ou fonçant à travers une palissade en feu… enfin, ce genre de trucs. J’ai eu une nouvelle Chevrolet 51 à San Antonio que j’ai conduite jusqu’en Californie du Sud, où je suis resté un bout de temps. Puis retour au Kansas et descente sur Guadalajara et retour, puis un voyage à Baja pour me procurer de la benzédrine et de l’herbe et ma 38 Special, après quoi, j’ai suivi la saison des rodéos, chevauchant des taureaux Brahma et des broncos à cru. Travaillé dans les pipelines, aussi. Puis je suis allé un bout de temps à Hollywood, où j’ai acheté ma Buick Roadmaster 53 et je suis remonté dans l’Oregon pour travailler avec une équipe de dynamiteurs et construire un barrage sur le fleuve Columbia. J’ai acheté un remorqueur pour vivre dessus ; je l’avais baptisé le « Little Toot » (le petit coup de sirène). Puis je suis parti pour le Montana, l’Idaho et le Wyoming avec ma sœur, qui écumait les villes comme prostituée. Puis retour à Kansas City et à Wichita pour les cérémonies du peyotl et j’ai ensuite travaillé pour le Santa Fe, après quoi, je suis remonté, en traversant Denver et en refranchissant le col où j’étais passé tout môme, dans la Buick 39 de ma mère, et je suis retourné à San Francisco. Ce ne sont que quelques faits saillants des années où j’avais de nouvelles voitures, ou assez nouvelles, qui correspondaient à mes voyages de l’époque. J’ai rencontré Neal en 62 et ce fut alors qu’il me lut certains de ses péripéties marquantes du bouquin. De façon assez compréhensible, je n’étais pas tellement emballé, de sorte qu’il ne m’en a lu que deux ou trois passages. J’aimais rouler avec lui et l’amener au boulot sur ma moto.

Ainsi donc, à l’époque où je suis retourné une fois de plus à San Francisco (directement à droite, en décrochant de la Benzedrine Highway, route 66, mon trajet habituel et la découverte de Kerouac, en 1962). J’habitais dans le premier pâté de maisons juste au-dessus et après Ashbury, à Haight Street. Un couple d’autres amis de Wichita et les gens qu’ils fréquentaient étaient là. Conner avait une expo à la Batman Gallery et Ronnie le rapide vivait avec sa famille dans une Chevrolet 52. Je travaillais comme imprimeur et j’imprimais donc des trucs sur le côté. Je créais des collages et j’ai eu une expo à la Batman Gallery aussi et, en plus, je réalisai deux ou trois films en 16 mm qui firent fureur. Ils sont allés à l’Ann Arbor Film Festival, par le biais de mes amis de Wichita. Nous avions du LSD de Sandoz, puis de l’Owsley. On ne parlait pas encore d’« acide ». Nous avions également de la mescaline pure provenant d’un labo en Angleterre. Brautigan et moi, nous sommes allés nous asseoir dans un café et avons observé les changements qui s’étaient produits dans le quartier. Ç’avait été un vieux quartier russe avec de grands cafés qui servaient des pirogues farcies et de la bonne nourriture… Malheureusement, tout cela devait se barrer en couille et il me vint à l’esprit que les nouveaux venus n’étaient guère débrouillards et que la plupart d’entre eux n’avaient pas d’éducation formelle, comme les beat qui avaient constitué la précédente scène, centrée autour de City Lights et de l’attention naitonale qu’avait suscitée le mot « fuck » (baiser). Ainsi donc, je demandai à Brautigan ce qu’il advenait d’eux. Il donnait en plein dans leurs signes extérieurs. Neal me rappelait les gens avec qui j’avais glandé dans les années 50 depuis Denver jusqu’à K.C. Je m’entendais bien avec lui et, plus tard, quand Ginsberg revint d’Inde en 63, lui et Neal allaient partager l’appart de Gough Street avec moi. Je crois que Ginsberg connaissait le côté sauvage de Neal et qu’il me considérait comme une force stabilisatrice. Ainsi, j’emmenais Neal avec moi, à moto, pour qu’il se rende à son boulot, dans un magasin de pneus Goodyear situé sur Van Ness, puis j’allais à mon propre boulot, à l’imprimerie, comme les gens ringards des années 50 dont les jeunes parlent aujourd’hui. Eh bien, avec tout le cirque qu’il y avait en ville, ça n’allait pas durer longtemps !

Quelqu’un vient justement de m’envoyer une note disant que Bo Diddley est mort. Il venait de l’ancienne musique de rhythm’n’blues et de couleur que j’écoutais dans les années 50. Il était l’un des nombreux originaux qui n’ont pas reçu leur dû, du moins pleinement. Une anecdote, à ce propos : Nous vivions à un pâté de maisons ou deux de l’Avalon Ballroom, dans un appart où nous imprimions Zap, et nous organisions des soirées à poil et quelqu’un nous avait rendu visite pour nous dire de nous amener et d’aller voir le groupe qu’il faisait passer. Un drôle de nom : Pink Floyd. Un autre « nom étrange » jouait à l’Avalon à cette époque où le groupe du jour faisait salle comble, attirant des foules de hippies et jouant à fond une musique psychédélique dans des flashes de lumières stroboscopiques. Une nuit, on avait baissé les lumières et il y avait une douzaine de personnes à peu près. Bo Diddley prit place au bas de la scène, sur le devant du parquet de danse et commença par dire : « Merci, merci, merci ! Et me voici, maintenant, et je vais jouer rien que pour VOUS ! », comme s’il avait voulu insister sur l’absence d’héritage culturel, éducatif et branché des nouveaux arrivages de jeunes. Naturellement, comme nous vivions au même endroit, nous avions des billets de faveur déposés à City Lights pour aller voir Janis Joplin & Big Brother au Fillmore, quelques pâtés de maisons plus loin, dans la direction opposée. Après être passés à City Lights pour prendre les billets, la nuit s’élargit avec d’autres endroits encore où faire un arrêt, nous mettre à planer et, finalement, louper une performance historiquement importante là où les Joplin, Doors, Dylan, Rolling Stones et autres Beatles allaient bientôt réintroduire la grande musique traditionnelle qui avait été oubliée.

Bien que San Francisco dût devenir une ville bâtie sur le rock’n’roll dans les années 60, alle allait finalement devoir payer un tribut au jazz et au blues de Kansas City des années 50 pour parachever sa grandeur. Ma nostalgie couvrait les deux décennies.

D’après les interviews que j’ai lues, vous avez été très branché sur les drogues. Des gens comme Bukowski ont juré que la boisson, la bringue, etc. étaient essentielles dans son processus de création. Rétrospectivement, tout ce LSD et le reste, était-ce une entrave ou un adjuvant ?

C’est la vieille question « à plusieurs niveaux », comme nous le disions si souvent, durant cette période. Quelqu’un avait fait remarquer qu’il pensait que nous étions en permanence sur un élévateur ! Il est difficile de répondre. La chimie du cerveau va toujours à l’infini dans de nouveaux territoires. À coup sûr, la spontanéité et l’improvisation dans le lobe frontal sont stimulées quand on retient toute cette fumée de cannabis. Les associations semblent favorables et utiles pour les musiciens de jazz, par exemple, et ça a probablement été prouvé par des expériences anecdotiques et par l’empirisme. Le cannabis, dans d’autres arts qui requièrent en même temps des motifs critiques et symboliques de l’œil au lieu de l’oreille, et toute l’implication entre le langage et le cerveau, semble davantage problématique. Il est essentiel pour les gens créatifs d’emprunter cette voie de l’excès, à moins que, d’aventure, ils ne soient innocents ou idiots. Il me serait impossible de peser ces apports via une étude tellement vague, avec un si grand nombre de variables, de ce qu’est que le substrat de la personnalité sur une masse biochimique. L’étude du cas le plus concret en resterait probablement à Kublaï Khan. Il est étrange que deux des forces les plus motivantes pour l’homme moderne qui apparaissent au sommet du paradigme sont la drogue et l’argent. Dans la colonne B, le sexe et le rock’n’roll. Ou peut-être le sexe tout au-dessus.

Albert Hofmann désapprouvait l’usage récréatif du LSD. Il estimait que les jeunes devraient l’utilioser de façon plus rituelle. C’est votre avis ?

Ouais, j’ai lu sa notice nécrologique récente et j’ai dit que c’était le gars qui utilisait du pain de seigle pour ses toasts et son thé. Oui, il y avait un conseil intelligent dans la notice nécrologique. Le juste milieu est toujours un bon conseil. J’étais plus profondément concerné par la variété que par la quantité. Même avec la benzédrine des années 50, mon corps aurait besoin d’interruptions pour récupérer au lieu de maximaliser le tout, ce qui semblait être une approche universelle pour beaucoup, dans le genre compétition plutôt que selon ce qu’aurait dicté le bon sens commun. Il y avait une certaine excitation à suivre en compagnie de Neal la piste des amphés mais, en réalité, plus il en consommait, plutôt les symptômes de consommation excessive entraient en jeu et son souci de défendre son titre de parleur le plus rapide de l’Ouest devenait plus lassant. Ainsi, il y a toujours un sommet à partir duquel la force rétrograde vers les réalités entropiques.

Il y a toujours eu une demande implicite d’ouverture des portes de l’univers intérieur. Je me souviens de ce que, juste avant l’explosion de Haight, nous étions une flopée à être en plein trip dans un appart au bas de la rue, plus bas que chez McClure. Nous avions fermé les portes à clef et nous exprimions une certaine crainte à propos de retourner là-bas à nouveau. Il y avait des motifs de crainte tout le long du chemin. Les miroires allaient changer votre visage en d’autres visages. Evidemment, c’étaient des fioles Sandoz à l’époque, à moins que Owsley ne fût déjà apparu, alors…Enfin, l’un et l’autre, c’était de la marchandise pure et seuls des fous n’auraient pas eu de trépidations personnelles ou de contre-indications. McClure s’est amené à la porte à peu près au même moment où nous nous dissolvions dans le trip et nous ne l’avons pas laissé entrer. Il avait l’air de plaisanter à propos des trips et c’était très inquiétant pour nous parce que nous avions quitté pour de bon la voie des paysages connus. Je ne sais pas si oui ou non il avait quelque expérience à ce sujet, à l’époque, mais je suis sûr qu’il en aurait pris en se faisant accompagner de ses amis médecins ou, du moins, dans des circonstances très fiables. Il ne fallait pas jouer avec cela dans les environnements normaux de la société. Je tremble rien qu’à imaginer comment les jeunes pourraient en prendre de façon aussi désinvolte. Bien sûr, je ne sais pas à quel degré les doses étaient diluées ou contaminées dès les tout premiers jours. Même une décennie plus tôt, dans les années 50, avec le peyotl, nous gravitions naturellement vers un comportement rituel là-bas dans le fond, vers les berges du cours d’eau. L’expérience en elle-même semblait requérir la cérémonie au moins d’une distorsion dans le souiffle d’une force plus élevée. Je viens de voir une stupide émission de TV sur le peyotl et d’autres expériences flashantes en provenance d’anciens chercheurs s’intéressant à Leary et à Haight. Mon Dieu ! Eh bien, ça montre que la culture est ce qu’il y a de plus contaminé. Et je me suis mis à penser à toutes les distinctions cool et branchées entourant les joints de mes jeunes années et, ensuite, j’ai essayé de m’imaginer Laura Bush et ses amis de l’amicale de l’université en train de fumer de la marihuana. Ha ! La dévaluation et la déflation dissolvent ce qui est mythique. La teinture de l’esprit n’a plus de but une fois qu’elle est moulue dans les saloperies toxiques qui se traînent le long de la voix publique expresse de la technologie accessible à tous. Dieu ne nous donnera que ce que nos mains peuvent faire et ce que nos cerveaux pourront découvrir dans la science. Notre esprit n’a pas jailli de notre image debout. La chimie des drogues se contente de remuer la gueule. Certains aiment se libérer des filets de sécurité sociale, ils haïssent les contrôles et ils chantent la liberté d’effectuer le grand plongeon cosmique. Hart Crane a dit que le fond de la mer était cruel.

City Lights 1963: Phil Whalen, Bob Branaman, Gary Goodrow, Allen Ginsberg, Bob Kaufman, Larry Ferlinghetti, Alan Russo, Charles Plymell

Un grand nombre d’entre nous, les petits imprimeurs, ont des doléances à l’égard de l’« Académie ». Vous aviez une petite presse et ce n’est pas le grand amour non plus entre vous et l’Académie…

Je ne suis plus impliqué là-dedans d’une façon ou d’une autre. La publication a changé beaucoup depuis que j’ai été actif dans le domaine. De toute façon, j’étais quelqu’un qui devait être radié de la liste des donations pour appartenance à des associations d’anciens universitaires. Toute activité institutionnelle a toujours besoin d’un souffre-douleur ou d’un bouc émissaire. De façon assez ironique, il s’agit toujours de la personne qui aurait pu en tirer le meilleur profit. Après une vie d’engagement, je ne lis ma poésie que lorsque des amis organisent un rassemblement intéressant ou lorsqu’un pays à la culture florissante m’invite à un forum. Je suis probablement l’un des rares poètes à avoir besoin d’honoraires pour vivre plutôt que d’un rappel de son curriculum vitae. Si je puis ajouter un peu de rab à mon chèque de sécurité sociale d’à peine 700 dollars par mois, je le fais. Sur le plan des publications, je ne vois plus de poésie et je lis surtout de la physique et je passe de longues nuits à réfléchir à ce que je ne comprends pas et, parfois, je lis ce que mes copains des « comix » me font parvenir. Si je veux conserver des pensées sous forme de combinaisons verbales que j’aimerais revoir, ou si je veux avoir quelque chose à proposer à mes invités, etc., je l’imprime en privé. Cette façon de faire et l’impression on-line, c’est beaucoup plus simple et ça coûte vraiment peu, il n’y a pas de frais de stockage, etc. Je n’ai plus rien à voir avec la subsidiation des publications depuis les années 70. Cela m’a pris un bout de temps avant de comprendre que tout financement, qu’il soit privé ou public, n’aurait rien à voir avec moi. Ma femme me l’a déjà dit il y a bien longtemps. Les gens m’envoient toujours des bouquins dédiés à leur premier maître et flanqués de tout ce blabla reprenant les subventions et distinctions qu’ils ont reçues. Je vois les noms qui réapparaissaient sur le plan du financement lorsque les petites publications sont entrées sur le net : il est assez facile de voir la corruption et de voir qui était l’ami de qui. Je les liquide. Progressivement, j’en reçois moins. J’ai utilisé l’analogie avec le bureau de l’agriculture qui voulait aider les petits fermiers au moyen de subsides. Ils ont gardé l’administration pour eux-mêmes jusqu’au moment où les bureaucraties l’ont emporté sur les petits fermiers. Où il est, ce petit fermier, aujourd’hui ? Peut-être Willie Nelson le sait-il, lui ! Tout le reste, ce sont des spéculateurs qui ont manipulé les subsides. Le monde universitaire et les politicards traditionnels se récompenseront toujours eux-mêmes d’abord et ils créeront leurs légions pour favoriser leurs propres organisations. Au nom du lait ou au nom de l’art, toutes les petites villes ont leurs produits subsidiés et homogénéisés, à l’ère du vinyle.

Dans une interview accordée à Jon Randall, vous disiez que Ginsberg souscrivait à tout ce qui était politiquement correct et profitablement correct. À une certaine époque, ç’avait été dans la publicité, non ?

J’ai toujours pensé que c’était apparent. Je me rappelle l’avoir emmené à une réunion de dotation nationale où il fit en sorte qu’aussitôt, il parvint à décrocher des subsides pour lui et Peter et tous ses copains du Lower East Side, dont certains m’avaient demandé d’écrire sur eux. À peu près à la même époque, mon ami Rod McKuen était en ville et je lui avais demandé s’il ne pouvait rien faire pour aider Cherry Valley Editions et j’avais demandé à Allen de lire avec pour une soirée bénéfices, mais Allen dit que cela devrait se faire ailleurs et au Kansas, Il ne voulait offenser personne de sa circonscription. Cela, après que je l’avais introduit à sa grande lecture à la bibliothèque Shakespeare de Folger. Il me dit, la première fois que nous nous rencontrâmes, qu’il avait travaillé comme chercheur de marché. Si c’était le cas, je pensais qu’il utilisait toutes ces ficelles à bon escient pour goupiller sa carrière. Il était excellent dans ce genre de chose. Je pensais que c’était une bonne chose à avoir, mais ça demandait un tas de boulot. Il était au téléphone, cette fois. Je ne pense pas que Burroughs faisait de la pub, mais il aimait que d’autres fassent la sienne. Comme il disait : et vous pas ? Bremser, lui, c’était pas le genre. Neal, lui, c’était justement sa force.

Nous avons un ami commun, Hugh Fox, une icône de la scène des petits éditeurs. Récemment, Ibbetson Street Press a publié ses mémoires controversés : Way, Way Off the Road. Comment vous, les gars, vous êtes-vous connectés, à l’époque ?

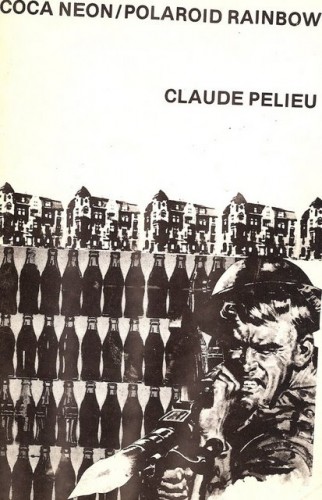

J’ai connu Hugh surtout à l’époque de l’édition, dans les années 70. Nous avons publié son bouquin et il était copain avec la mère de Pam, Mary Beach, et son mari Claude Pélieu. Il s’en allait toujours à KC ou à Rio avec des histoires incongrues d’un très grand intérêt. Tout ce dont il avait besoin, c’était de quelqu’un qui lui cherchât un marché ! Eh bien, nous étions au Nouveau-Mexique pour une conférence sur la littérature, voici trente ou quarante ans et je m’assis dans un endroit où il y avait des présentations et une bonne femme sur son trente et un vient de mon côté. C’était Hugh ! Plus tard, nous sommes allés à une party, à la maison d’un Mexicain, à l’intérieur du pays. C’était un écrivain dont j’ai oublié le nom, mais le le voyais partout, à l’époque. Manifestement, il avait des lins avec le directeur des programmes qui finit par être soûl et qui se mit à me peloter. Plus tard, à l’hôtel, la directeur eut la chambre en face de la mienne et il ouvrit sa porte, sortit sa bite. Il voulait que je la lui suce. Elle était petite, sombre et recourbée, de sorte que je refusai. Je ne sus jamais si c’était la grande demande ou pas. Cela me frustra parce que j’avais entendu des histoires de gens qui avaient du pouvoir au niveau du gouvernement et qui vendaient leur influence moyennant des rapports sexuels et des histoires du même tonneau, maios je ne connaissais pas le protocole. Pas étonnant qu’ils se fussent donné le nom de fraternités ou confréries. Je présume que ça continue de la sorte aujourd’hui pour beaucoup de gens, comme le foot taper. C’était si peu romantique, mais le sexe sur la scène beat, c’était comme ça aussi. La majeure partie de l’affaire, c’était une industrie du genre service, quasiment clinique. J’avais besoin de faire plus de recherche, dans ce secteur. Au Kansas, tout était considéré comme allant de soi, mais ce n’était pas lié au pouvoir, de sorte que je me sentais comme les hippies ignorants, pas de copains malins, pas de liens avec l’éducation, pas de subventions !

Un ami à moi, Jack Powers, qui a fondé Stone Soup Poets à Boston, dit que « On the Road » de Kerouac l’a libéré des contraintes de son contexte catholique irlandais de Boston. Comment cela vous a-t-il affecté ? Vous avez écrit un bouquin sur un thème similaire : « Last of the Moccasins »…

Ouais, je me souviens de Jack. Il m’avait fait écouter « Blues Eyes Crying in the Rain », de Willie Nelson, au Stone Soup. Je présume que les rebelles d’Austin commençaient à se faire connaître, à l’époque. La version de Willie en était vraiument une, naturellement. Jack m’a regardé avec un regard sans expression quand je lui ai dit que ma mère me la chantait déjà dans le temps. Elle l’avait appris de Roy Acuff à la radio. Le bouquin de Kerouac a été une catharsis pour des tas de jeunots de par le monde entier. Je ne l’ai jamais lu. Neal m’en lisait des passages et j’en ai découvert d’autres dans des anthologies de littérature. Ma catharsis ne peut sans doute pas être mise en rapport avec un événement. Elle était rpobablement sur la route. Je ne suis pas sûr de la ligne du temps quand il écrivit son bouquin, mais j’avais décidément campé à l’arrière d’un vieux camion International (à peu près la même année que l’autocar Further original) et j’avais conduit une Buick 39 de l’autre côté des Rocheuses. J’étais probablement dans les Dakota, à ce moment, dormant dans la prairie. Et, en 52, je retournais à KC pour écouter Jay McShann et, plus tard, Charley Parker. Il était plus vieux et avait une bonne oreille pour le jazz et il était l’un des rares poètes capables de mettre de la poésie dessus. Allen me lisait ses poèmes de Mexico City Blues. Je ne suis jamais entré dans sa prose. À l’exception de son jazz, je ne fus pas impressionné par lui et je pensais que la plupart des gens de la Beat étaient assez ringards, dans les débuts. Je croyais que Huncke était un véritable hipster, Neal un phénomène et que Burroughs supplantait toutes les étiquettes. Ma jeunesse fut très éloignée des mentalités de ward-heads des villes de la côte est. La géographie culturelle était différente. Ma géographie allait du Mississippi à la Californie. La liberté géographique expansive était une catharsis continuelle, pour moi, avec peut-être un peu de peyotl ajouté à la définition médicale ! City Lights publia mon bouquin et, à peu près en même temps, refusa un livre de Kerouac et un autre de Burroughs, ds sorte que je ne sais pas quelle était la situation de l’édition. Mon bouquin se trouvait sur bien des rayons et sans paiement de droits d’auteur. Europa Verlag en Autriche l’a publié et j’ai dû partager l’avance avec City Lights. Plus tard, mes droits furent retransférés et le livre ressortit chez Mother Road, avec la fabuleuse couverture de l’artiste renommé Robert Williams, qui déclara qu’il n’était pas un artiste pour couverture mais qu’il en avait fait une pour moi en raison de mon histoire avec les Comix, du fait que j’avais été le premier éditeur de Zap et que j’étais également le premier à avoir imprimé S. Clay Wilson quand nous vivions à Lawrence, Kansas. En attendant, j’ai refilé mon dernier exemplaire du bouquin avec la couverture de Robert Williams à un collectionneur, un type sourd qui passait par hasard et que j’avais rencontré lors d’une séance de signature de Robert Williams à NYC, voici des années. De sorte que cette publication est rapidement devenue très rare mais quelqu’un (je me demande bien qui) a finalement sorti la version City Lights des caves et les libraires et les collectionneurs ont la première édition de City Lights en vente un peu partout, désormais. J’ai trouvé ça dur, de devoir partager avec des beatniks millionnaires !

Avec Neal Cassidy en 1963

En tant que petit éditeur, je suis intéressé d’en savoir plus sur la petite maison d’édition que vous avez fondée, « Cherry Valley »…

Il serait impossible de faire la liste des publications. Une partie a commencé avec Josh Norton, ici, à Cherry Valley, où nous avons reçu une ou deux petites subventions pour publier, et des poètes et écrivains célèbres ont apporté du travail et des donations. Pam Beach Plymell en sait davantage à ce sujet. Elle l’est également à propos de sa mère, feue Mary Beach, et du volumineux travail de traduction de bouuqins beat de son mari, Claude Pélieu, de leurs propres publications et de leurs archives d’arts visuels. La renommée, c’est ce qui vend les indépendants. Et il vaut mieux faire partie de quelque chose comme un mouvement ou lié aux résultats pour vendre des œuvres originales, de nos jours. Il y a très peu de littérature, chez les éditeurs plus importants. La majeure partie de ce qu’ils font est réservée à des gens qui sont connus à la télévision afin qu’on ait une copie tangible de ce qu’ils pensent. Le livre est devenu plus un phénomène d’archivation et davantage un objet en soi pour les artistes moins connus de notre époque. Nous n’avons pas d’archives pour Cherry Valley. Nous les avons vendues pour assurer nos besoins vitaux. L’université d’État de Wichita en a de complètes, je pense, et Byron Coley et Thurston Moore, à eux deux, en ont de complètes aussi à leur Yod Space de Florence. Ils ont rencontré le dernier poète artiste restant, qu’ils n’avaient pas et que nous avons publié, Paul Grillo, lors de l’expo de Claude et Mary à NYC organisée par John McWhinnie l’automne dernier.

Quels sont les poètes vivants ou morts qui correspondent à vos normes personnelles ?

Je ne subis pas de nouvelles influences parce que je lis surtout de la physique et de la science et des choses que je ne puis comprendre. Je pense que le plus grand esprit poétique de ce pays a été Loren Eiseley. Sa palette était aussi étendue que celle de Shakespeare. Je pensais qu’il n’avait pas un véhicule en prosodie formelle et en genre comme celui de Shakespeare pour utiliser la poésie et que sa prose, dans ses livres, comme « The Star Thrower », était plus poétique que la plupart des œuvres poétiques en général. Fou que j’étais, j’ai essayé de lui suggérer la chose et il m’a répondu humblement qu’il faisait beaucoup d’efforts pour essayer de placer ses mots de façon à ce que l’agencement lui plaise ou quelque chose du genre. Quand je suis allé le voir à son bureau au musée de l’Université de Pennsylvanie, je fus comme pétrifié sur place quand il sortit de son bureau. Un regard sur sa présence tout aussi minuscule m’incita à filer en douce, comme un rat, du musée. Je ne sais pas pourquoi. Son esprit sur la Platte et le mien sur le Cimarron doivent avoir fusionné à Cathedral Rocks, sur la piste nord-sud où l’on entendit la voix de la cérémonie de la « tente agitée », une catharsis sur la piste, en effet. Hart Crane, sorti d’Akron, avant l’industrie littéraire à fric, à l’époque où nous savions ce que coûtait une vraie bouteille de lait, écrivait : « Ils ont joué des ragtimes et des danses à notre porte / et nous les avons surpayé parce que nous en avions envie. » Quelques bouts de viande de Pound, ses admirables traductions – avec Noel Stock – de l’époque de Cléopâtre, prises sur les hiéroglyphes des poteries brisées, ont des allures didactiques ; elles proviennent de la vie de tous les jours, c’est très dans le genre de ce que les poètes m’envoient aujourd’hui. Les « poètes des Iles » et toutes les allusions historiques d’Hérodote. Je n’aime pas les pièces fascistes des Grecs. Les pièces m’ennuient toujours, quoi qu’il en soit, sauf « The Iceman Cometh » (Le marchand de glaces est passé) et certaines des « pièces filmées » de Tennessee Williams. Les Sonnets de Shakespeare et la poésie dans ses pièces. Gore Vidal et Burroughs demeurent toujours actuels. J. H. Fabre, le poète français de la science, les sociétés d’insectes de Wilson. Le dernier écrivain que j’ai lu (je ne lis totalement les œuvres difficiles, mais je picore dedans et je lis des extraits pour réfléchir ou pour guider mes rêves) : « Entangled Minds » de Dean Radin, « Wholeness and the Implicate Order » de David Bohm, bien qu’il se soit mis à blablater et à se réfugier dans le Za Zen, à l’instar de Gary Snyder ou l’un ou l’autre ; Richard Dawkins, « The Selfish Dream », Nadeau et « The Non-Local Universe » de Kafatos, « Body Lectric » de Becker & Seldon, qui a trait aux raisons qui pourraient disperser ou retarder l’intellect national. Cela explique aussi certains trucs de ma propre « voie vers la catharsis » en me rééclairant sur le fait que mes jeunes années se sont passées uniquement avec l’électricité de la terre, qui a une extrémité ouverte, plutôt qu’avec l’électricité produite par l’homme, qui est en circuit fermé. Les autres livres et lectures ont servi à m’aider à concrétiser une théorie que j’imagine depuis longtemps ; des endroits à force de gravité plus faible en tant qu’infime mesure de la force magnétique plus puissante.

---- Doug Holder/ Ibbetson Update/ Juin 2008/Somerville, Mass.

Charles Plymell Publications

Books:

Apocalypse Rose, Dave Haselwood Books, San Francisco, CA, 1967.

Neon Poems, Atom Mind Publications, Syracuse, NY, 1970.

The Last of the Moccasins, City Lights Books, San Francisco, CA, 1971; Mother Road Publications, 1996.

Moccasins Ein Beat-Kaleidoskop, Europaverlag, Vienna, Austria, 1980.

Over the Stage of Kansas, Telephone Books, NYC, 1973.

The Trashing of America, Kulchur Foundation, NYC, 1975.

Blue Orchid Numero Uno, Telephone Books, 1977.

Panik in Dodge City, Expanded Media Editions, Bonn, W. Germany, 1981.

Forever Wider, 1954-1984, Scarecrow Press, Metuchen, NJ, 1985.

Was Poe Afraid?, Bogg Publications, Arlington, VA, 1990.

Hand on the Doorknob, Water Row Books, Sudbury, MA, 2000

Anthologies:

Mark in Time, New Glide Publications, San Francisco, CA, 1971.

And The Roses Race Around Her Name, Stonehill, NYC, 1975.

Turpentin on the Rocks, Maro Verlag, Augsburg, W. Germany, 1978.

A Quois Bon, Le Soleil Noir, Paris, France, 1978.

Planet Detroit, Anthology of Urban Poetry, Detroit, MI, 1983.

Second Coming Anthology, Second Coming Press, San Francisco, CA, 1984.

The World, Crown Publishers, 1991.

Editors' Choice III, The Spirit That Moves Us, New York, 1992.

The Age of Koestler, The Spirit of the Wind Press, Kalamazoo, MI, 1995.

19:17 | Lien permanent | Commentaires (0)

01/04/2009

Moi, je lis le prince Pélieu.....

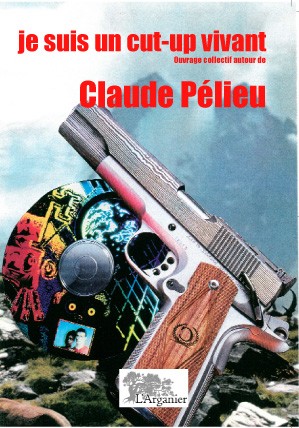

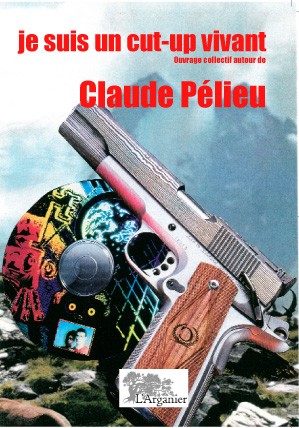

Ce texte est extrait du recueil collectif autour de Pélieu en librairie sous peu....

Butagaz

Texte inédit écrit à Colleville en novembre 1993, Butagaz se présente comme une série de notes éparses sur le collage, rédigées en préparation d’une interview de Claude Pélieu par Bruno Sourdin. Butagaz présente de façon clairvoyante et magistrale la vision qu’avait Claude Pélieu du collage et de l’inscription de l’art dans l’histoire.

Cue Cards

for an interview, Déc 93

the one & only

galerie Galea

Elvire Alerini

Centre d’Art Contemporain

& FRAC

Collages – murs d’écrans d’un monde fragmenté. Troubles, séduction, amusement.

Fashion, TV, Spectacles, Advertisement : l’art du 20e siècle.

Le collagiste fait bien ce qu’il fait. Si il le fait mal il recommence encore et encore pour que tout soit OK.

Si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs.

Nous sommes, dit-on, dans les milieux spécialisés, bien informés, des héros culturels, des héros jetables, adaptés aux poubelles, plus ou moins bio-dégradables - comme n’importe quels produits de consommation, bien empaquetés, réduits en miettes entre disparition et simulation.

Nouveau degré POP, nouveau langage, nouveaux signes, nouveaux codes, nouvelles mouvances. Ready made et effacements. Empreintes aléatoires anonymes. Farces et attrapes proliférantes.

Répétitions iconiques.

Rites. Mythes. Répétitions médiatiques. Point d’ironie.

Violence diffuse, lointaine.

Mémoire collective du village global menacé. Domaine public.

La vie ne tient qu’à un film. Emotions diluées dans l’éternité, l’éternullité planétaire, le déchet exilé avec les excès du banal et du quotidien.

Collage : hasard et nécessité.

Je suis un junkie de l’image – régleur de code, éboueur de signes – tatouant la peau du langage.

Collisions des regards.

La coupure mesure les dimensions du temps, de l’espace donné, du passé, du présent, du futur.

États de conscience arrachés à l’accidentel.

Négatifs de la mémoire collective.

Ready-mades aidés.

Ready-médusés dit l’un.

Le hasard est toujours l’invité d’honneur dans le Studio Réalité.

Hyperfiction.

Quant aux « détournements » nous n’avons rien inventé.

L’anonyme bazooké choisit l’envers ou l’endroit.

Action-collage :

Une énigme qui tutoie l’oubli, le passé, le présent, le futur.

Vides et pleins qui attirent l’œil du spectateur. Flash griffant, éraflant, retournant le sur le moment, pour le moment, enchantement, ravissemement, puzzle. La réalité désintégrée.

Résidus anonymes.

Dé/collage muet.

Double langage de l’infirmier du vide.

Télé-Karma pour une autre fois.

Hasard et coup de foudre.

Rassurante étrangeté.