04/10/2012

L'éponge des mots

A paraitre à la fin du mois d'octobre aux éditions les carnets du dessert de lune...

C'est en belgique, à Bruxelles... Et pour inventer un nom pareil pour une maison d'éditions, qui d'autre qu'un habitant de la belgique, pays ô combien surréaliste, pouvait le faire... La couverture est le fruit d'une rencontre improbable entre un poisson rouge et une pomme dans un aquarium... La rencontre s'est faite entre l'objectif (Canon powershot) de Bénédicte Mercier et cette image insolite dans un restaurant sur le front de mer à Pondichéry en 2003...

09:01 | Lien permanent | Commentaires (0)

07/07/2012

Un gars du poitou... Michel Boutet.

Un jour il faudra que je vous raconte comment j'ai connu cet individu... Il y a fort longtemps de cela...

C'était en 1971, c'est dire... J'étais encore mioche et lui chantait déjà. Pas comme maintenant. Pas aussi bien. Le bon vin avec le temps ça gagne, c'est bien connu. Je tortillais déjà des vers sur le papier. ça m'a pris jeune aussi ça. Quarante ans que je le connais ce gars là. C'est une paie quand on y pense. Faut pas trop y penser. Il méne son bout de chemin sans casser de guitare sur scène. Il trousse la rime, des fois elle rime à rien aussi, ça arrive, sa rime.

Donc si vous savez pas quoi faire un de ces soirs et qu'il passe pas loin de chez vous allez donc le voir puis l'écouter. Dites lui que c'est moi qui vous a envoyé... ça lui plaira.

Il est comme tous ceux que je recommande, un bon gars. Et pas comme on dit un "bénet" pour parler poli. Non un bon gars, comme on dit du bon pain... Un bon gars au fond et dessus aussi.

Le vernis il n'est pas là forcément où l'on croit qu'il est, et la croûte non plus elle est pas là où elle devrait être.

Dans le bon pain tout a été fait à la main, des fois il est un peu trop cuit dans le grand four en briques. Mais ça fait rien s'il est pas comme de la baguette du dimanche, lui quand on le mange, ce pain-là, il tient au corps. Parce que le boulanger y a mis tout son savoir faire.

En attendant mettez vous ça dans les oreilles, c'est ma préférée, comme dirait Léo... Un vrai petit chef d'oeuvre, simple, pas un mot de trop, de la musique bien rythmée qui mène sur son dos la chansonette qui trotte longtemps après dans la tête... C'st la petite musique des mots

Pour en connaître un peu plus sur le bonhomme: http://michel-boutet.com/

13:48 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/05/2012

On the road.....

Kerouac au bout du rouleau

par Michel BITZER

Alors que l’adaptation du roman culte de Jack Kerouac sort le 23 mai sur les écrans, le Musée des lettres et manuscrits présente le rouleau original sur lequel le chef de file de la Beat generation écrivit Sur la route en 1951.

J’ai rencontré Neal pour la première fois peu après la mort de mon père… » Suivent 125 000 mots dactylographiés d’un seul jet sur une machine à écrire Underwood, du 2 au 22 avril 1951. Aucun retour à la ligne. Un seul et unique paragraphe sur un rouleau long de 36 mètres et façonné à l’aide de papier à dessin appartenant à son ami Bill Cannastra, décédé tragiquement quelques mois plus tôt. The scroll. L’original de Sur la route de Jack Kerouac, tel qu’il a resurgi au début des années 2000 avant d’être adjugé pour 2,2 millions de dollars à Jim Irsay, amateur de rock et propriétaire de l’équipe de football américain des Colts d’Indianapolis.

« Il manque la fin, environ trois mètres qui furent mâchonnés par Potchky, le chien de Lucien Carr qui était un de ses copains. Kerouac l’a réécrite par la suite », explique Estelle Gaudry, devant le si précieux rouleau qui trône dans une vitrine longue de 9 mètres. La pièce maîtresse de l’exposition Sur la route de Jack Kerouac, l’épopée de l’écrit à l’écran, qui accompagne la sortie dans les salles obscures (lire ci-contre) de l’adaptation du roman culte du chef de file de la Beat generation.

« MK2, qui produit le film de Walter Salles, était à la recherche d’un lieu pour exposer ce tapuscrit pas comme les autres. Le Musée des lettres et manuscrits a finalement été choisi et nous en sommes évidemment ravis », jubile la commissaire de l’exposition, en posant un regard attendri sur le fameux rouleau. « Nous avons voulu parler de l’homme, de sa culture, et de l’importance que la poésie américaine et la littérature européenne ont exercée sur lui. » William Blake, Mark Twain, Jack London, Henry David Thoreau, mais aussi Rimbaud, Genet, Céline, Proust, Balzac, Tolstoï, ou Dostoïevski, que Jack Kerouac – il descendait d’une famille canadienne française dont les ancêtres bretons avaient traversé l’océan l’Atlantique au XVIII e siècle –, dévora durant sa jeunesse.

Né à Lowell (Massachusetts) en 1922, il aurait pu connaître un destin à l’américaine, après avoir été admis à la prestigieuse université de Columbia grâce au talent qu’il manifestait sur les terrains de football américain. Mais une vilaine fracture du tibia ruinera ses espoirs. En attendant, Kerouac fréquente les clubs de jazz new-yorkais où se produisent Count Basie, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Il s’engage ensuite dans la marine (marchande puis de guerre) le temps de quelques contrats. Puis il croise le chemin de William Burroughs, Allen Ginsberg et surtout Neal Cassady, un beau gosse qui adore sillonner les Etats-Unis à bord de voitures rutilantes. L’appel de la route ne va guère tarder.

En juillet 1947, Jack Kerouac quitte Lowell pour Chicago, puis Des Moines, Denver, San Francisco et Los Angeles, avant de revenir à New York à l’automne. Les mois suivants, il multiplie les virées frénétiques sur la côte Est avec Neal Cassady, avant d’effectuer deux nouvelles traversées du pays en 1949 et une expédition au Mexique en 1950. Durant ces voyages, Kerouac noircit de notes des dizaines de petits carnets noirs, où il puisera la matière de Sur la route. Car après la publication de The town and the city en 1950, Kerouac ne pense plus qu’à ce livre.

« J’ai un roman en tête, auquel je n’arrête pas de penser, qui parlerait de deux gars qui font de l’auto-stop jusqu’en Californie à la recherche de quelque chose qu’ils ne trouvent pas vraiment, qui se perdent en chemin et qui retournent d’où ils viennent à la recherche de quelque chose d’autre », écrit-il dans son journal. Au fil des mois, il a déjà esquissé plusieurs versions, mais elles ne le satisfont pas. « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais me dégoter un rouleau de papier d’imprimerie, le mettre dans la machine à écrire, et tout écrire aussi vite que je peux, exactement comme ça s’est passé, d’un coup, au diable les constructions bidons – je verrai ça après », confie-t-il à John Clellon Holmes, un de ses proches qui sera le premier à utiliser le terme Beat generation dans son roman Go paru en 1952.

Le 2 avril 1951, Jack Kerouac entame donc son marathon de "prose spontanée". Trois semaines plus tard, il met un point final à « l’énorme roman dostoïevskien » écrit « sous l’emprise du café », pas des shoots de benzédrine dont Kerouac était familier. Mais il lui faudra attendre jusqu’en 1957 la publication de Sur la route chez Viking Press dans une version largement remaniée. Ainsi les identités des personnages ont été brouillées – lui devient Sal Paradise et Neal Cassady Dean Moriarty –, des passages entiers raccourcis, des scènes édulcorées…

Cela n’empêchera pas le succès immédiat de Sur la route, devenu le roman culte d’une génération. « Je pense qu’il parle toujours aux jeunes. Quand vous avez 15 ans, vous lisez Kerouac et vous tracez la route ! Ce livre donne envie de faire son sac à dos et de partir à la découverte de soi », estime Estelle Gaudry. En faisant peut-être un crochet par Lowell où repose Jack Kerouac, mort en 1969 après une vie d’errance ponctuée par l’alcool, la drogue… et une vingtaine d’ouvrages qui constituent la légende de cet ange maudit.

Sur la route de Jack Kerouac,

l’épopée de l’écrit à l’écran :

exposition jusqu’au 19 août

au Musée des lettres et manuscrits, 222, bd Saint-Germain, 75007 Paris.

NDLR: Hey le vieux Charley, t'en pense quoi de tout ça ?

Neal Cassady and friends, outside Charles Plymell's 1403 Gough Street house, San Francisco, where Allen had met Peter 9 years earlier when Robert LaVigne lived there. According to Plymell, the other people in the photo were a "Hollywood filmmaker & cronies who came to Gough St. to visit. That was [Neal's] Plymouth he had driven to NYC and back to see Kerouac. I had to go to Motor Vehicle to license it with him when he got back because it was unregistered." c. Allen Ginsberg Estate.

21:44 | Lien permanent | Commentaires (1)

18/05/2012

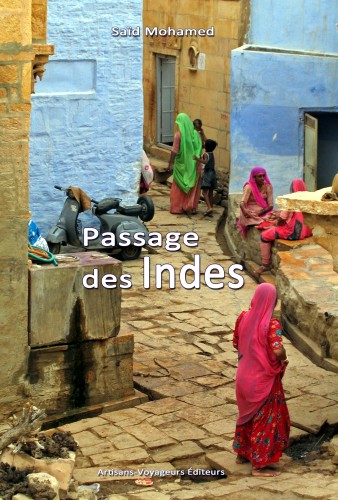

Passage des Indes...

Une critique de Mustapha Harzoune sur Passages des Indes

"Alors ne raconte que ce que tu vois, pas ce que tu penses. En Inde, tu penses mal. Tu crois savoir et tu ne sais rien, tu crois deviner et il n’y a rien à comprendre. Il faut accepter les choses telles qu’elles sont". Voilà le conseil d’une certaine sœur Dolorès qui a derrière elle quelques décennies indiennes et la responsabilité d’un orphelinat du côté de Pondichéry. Elle s’adresse au narrateur, fraîchement débarqué dans la péninsule et qui s’est toqué de tout noter de son séjour.

L’Inde offre, ad libitum, de quoi titiller les babas, les bobos, les dévots et les cagots. Entre le sous-continent indien et l’Europe, c’est le grand écart culturel, de quoi se provoquer quelques élongations à l’encéphale et ruptures de jugeote. Le grand écart ou plutôt les grands "écarts" des cultures pour emprunter au sinologue François Jullien. Il s’agit alors de décentrer le regard, de se mieux connaître à travers la culture (et les mots) de l’autre, de mesurer les singularités ou les manques de chacun. L’Inde façon Saïd Mohamed c’est plutôt la version Jullien que l’exotisme consumériste, capable de tout attraper et de ne rien retenir. En goguette de l’autre côté de la planète, Saïd Mohamed se montre disponible à l’autre, mais sans compromissions. Il écoute, échange, s’imprègne même sans pour autant disparaître et se renier. Les transformations adviennent sur l’existant, "au gré" (encore Jullien), ou presque, car le premier choc est rude.

Qu’il évoque les grands thèmes (la mort, la souffrance, le sacré, le temps…) ou la banalité du quotidien, il le fait sans enjoliver, sans rajouter une dose de mystère ou de mysticisme, brut de décoffrage. Pour le coup, le parpaillot est bien au diapason de la dévote Dolorès.

Le bonhomme est coutumier du fait. Depuis 1997, il a écrit pas moins de cinq romans où à travers son parcours il raconte l’histoire de ses contemporains. De l’autofiction "extravertie" pour reprendre le terme de l’universitaire américaine Laura Reeck. Autrement dit, il n’écrit pas pour se gratter le nombril mais pour dire ce qu’il en est de notre monde - et sans salamalecs ! C’est tout son charme et son talent. Encore faut-il aimer le vitriol…

Alors, quand à l’occasion d’une mutation professionnelle, il pose ses valises du côté de Pondichéry, c’est sûr ! son regard verra et sa plume dira des choses différentes de ce que l’on peut trouver dans bien des guides ou des récits pour touriste goguenard et attrape-tout. Lui, au moins, vous sort des sentiers battus, des tralalas, des visites obligées et des scènes convenues.

L’Inde ça commence mal ! Dès la sortie de l’aéroport, le narrateur s’étonne de voir "des quidams accroupis" et "rachitiques" qui "répandent le contenu de leurs entrailles" à même les trottoirs pour le bonheur "de petits cochons noirs" qui "finiront à leur tour dans l’estomac des chrétiens autochtones". Les corbeaux envahissant sont nourris par les croyants hindous qui voient en eux des "augures de bonnes nouvelles" : "Croire que cette valetaille aux manières et à la défroque de loubard annonce la bonne nouvelle, prouve la crédulité des humains". Sans appel.

Et le nouveau venu de déplorer la fringale insatiable des moustiques, les dangers de l’eau et la saleté qui suinte de partout, les rues bruyantes et grouillantes, transformées en ménagerie pour vaches, cochons, poules, canards, coqs, buffles, pigeons, singes, les remugles de sueurs, de déjections humaines et animales, le parfum des curry omniprésent… Mais au moins avec ce voyageur-narrateur on croise des familles d’intouchables, on côtoie mendiants et lépreux, on passe un moment dans une salle de cinéma, film Bollywood garanti : romantisme dégoulinant et sensualité bien trop suggestive à l’écran pour une jeunesse à la libido bridée. On se retrouve au cœur d’un mariage où le Blanc fait figure de porte-bonheur. Au marché aux poissons, les femmes vendent leur camelote à même le sol. L’orphelinat de sœur Dolorès ne manque ni de surprises ni d’enseignements. Ajoutez un petit tour aux urgences ou dans un commissariat… Tout cela ne manque pas de surprendre ou d’étonner comme ces scènes rapportées dans les gares, les trains ou les bus qui "non contents de rouler à tombeaux grands ouverts sur des chaussées défoncées, se tirent la bourre".

Monsieur Mohamed, citoyen français, découvre l’exil, "ressentant ce que peut ressentir un étranger dont la civilisation d’origine est à l’opposé de celle dans laquelle il se trouve parachuté. (…) Plus rien n’a de sens". "Tout le vernis s’effrite, tombe. Rien ne résiste à ce maelström". "La raison, le cartésianisme, il est urgent d’en faire un paquet juste bon pour la déchetterie. Ça, c’était l’autre civilisation, cela n’a plus cours en ces lieux." Les expatriés eux font de la résistance. Déjà égratignés du côté de Shanghai par Stéphane Fière (Double bonheur, Métaillé 2011) ici, ils sont ramenés à leur centre d’intérêt quasi exclusif : "le niveau des revenus détermine le statut, selon le cas vous êtes expatrié ou émigré".

Il faut de la persévérance et de la disponibilité pour "inventer de nouveaux repères", se rendre compte qu’"ici tout est possible". Que "ça fonctionne malgré le foutoir." Mais il faut du temps pour cela et éviter le "syndrome indien", ne pas "être trop confiant", "éviter de baisser la garde". "Ici, on est simplement différent. On vous regarde comme un être différent." Même la peur peut s’apprivoiser et devenir "un jeu qui fait la différence entre ce pays où le danger n’a pas été banni de l’existence et le quotidien lissé de l’Europe où les êtres vivent avec la peur vissée au fondement. La peur du lendemain, la peur du chef, la peur de leur ombre, la peur de la vie. Ils tremblent sur la mise en scène de la peur en fond d’écran cathodique où beuglent les sirènes affolées de la police, des ambulances, des pompiers. (…) Ici, on sait qu’on vit chichement, alors on crève humblement."

Ce Passage par les Indes, "c’est un déplacement de soi vers soi, un glissement, un élargissement des valeurs, comme si l’on ouvrait une nouvelle paire d’yeux restés clos jusqu’alors." Comme dit Mohamed Dib : "L’exil nous fait moins étranger au monde". Et à soi.

Mustapha Harzoune

Saïd Mohamed, Passage des Indes, Artisans-Voyageurs Éditeurs, 2012, 132 pages, 14 €

20:37 | Lien permanent | Commentaires (0)

17/05/2012

à vous de voir....

10:18 | Lien permanent | Commentaires (0)

07/05/2012

Vous avez dit picaresque...

picaresque

adjectif

(espagnol picaresco, de pícaro, vaurien)

Cet article fait partie du DOSSIER consacré aux genres et registres littéraires. Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)

Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)

Définition

Dans le seul domaine espagnol, les romans picaresques présentent quelques caractères communs : autobiographie (souvent fictive) d'un personnage d'origine humble – le pícaro – que ses aventures et ses métiers successifs entraînent à se frotter aux diverses classes sociales.

Le pícaro est un « antihéros », un vagabond sans illusions et sans scrupules, un marginal qui, poussé par la faim, cherche à se faire une place dans la société et emploie tous les moyens pour subsister (ruse, fourberie, vol). Le genre picaresque se signale par l'absence de sentiments élevés, en particulier l'amour, une narration teintée d'humour et de dérision, mais aussi une certaine complaisance dans la scatologie. Il a donné plusieurs chefs-d'œuvre en Espagne et, jusqu'au XVIIIe s., dans toute l'Europe.

Petite histoire du roman picaresque

Une expression populaire

La première manifestation picaresque est le Lazarillo de Tormes (1553) [les Aventures de Lazarillo de Tormes], œuvre anonyme attribuée à tort à Hurtado de Mendoza et qui exprime remarquablement l'esprit populaire castillan. Création originale, l'œuvre donne au genre sa physionomie propre : récit autobiographique doublé d'une satire impitoyable des diverses conditions sociales. Certains lui ont trouvé des antécédents et se sont plu à citer le Livre du bon amour (1343), de Juan Ruiz (vers 1285-1350), le Romancero et le roman dialogué de la Célestine, de Fernando de Rojas. Cependant, le genre échappe à toute tradition littéraire : il exprime spontanément le désarroi d'une société déjà en proie à la décomposition et où l'homme réel, harcelé par la misère et indifférent aux prouesses, aux extases, à l'amour idéal, fait entendre le cri brutal de sa mauvaise fortune.

Ainsi la matière du roman picaresque est-elle fournie par un perpétuel vagabondage du héros aux prises avec d'inlassables péripéties, condamné à lutter au jour le jour et contraint de subsister en passant de maître en maître. Ici l'ingéniosité de l'invention suscite d'impressionnants tableaux.

L'épanouissement du genre en Espagne

Le genre connaît son plein épanouissement au début du XVIIe s. avec le Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1547-1614), dont la publication connaît une vogue immense et qui mêle au récit de savoureuses digressions (réflexions morales, fables en prose, anecdotes et contes) dans l'esprit de la Contre-Réforme. Construit suivant une succession d'épisodes quasi indépendants, le roman picaresque se fractionne en fonction du parcours géographique, du passage par différents maîtres ou maris, du jeu des récits insérés.

Le genre est également brillamment illustré par le Buscón (1626) de Francisco de Quevedo, chef-d'œuvre dans la plus pure tradition du genre. Grâce à une puissance singulière dans le maniement de la satire et dans la déformation caricaturale, l'auteur dénonce une société qui a atteint les points extrêmes de la décadence morale. Sa langue dynamique, étonnamment vigoureuse, transpose le réalisme picaresque sur le plan de la plus authentique création. En dépit du macabre, de l'étrange, du grotesque, du baroque, Quevedo parvient à retrouver un sens rare de l'humain.

L'appellation « picaresque » caractérise un genre aux multiples variations. En effet, le bref Lazarillo de Tormes est bien différent du long Guzmán de Alfarache. La Pícara Justina de Francisco López de Úbeda (qui, le premier, met en scène une pícara) n'a que peu à voir avec le Buscón, suite de tableaux féroces sans lien solide. Vicente Espinel publie la Vie de l'écuyer Marcos de Obregón. (1618). L'auteur renonce à la simple représentation de la réalité dans sa vision pratique et utilitaire ; il cède au plaisir de raconter les aventureuses histoires de son héros. La Fouine de Séville d'Alonso de Castillo Solórzano a pour héroïne une femme qui ne recule devant rien pour faire son chemin. Quant au Marcos de Obregon de Vicente Espinel (1618), le héros en est un personnage de condition plus relevée, et raisonneur, qui narre des anecdotes auxquelles il n'est pas toujours mêlé lui-même. Chacune de ces œuvres exprime l'idéologie de son temps. Le genre est également représenté avec les œuvres de Salas Barbadillo (la Narquoise Justine, le Coureur de nuit), de Francisco Santos et surtout de Vélez de Guevara, dont le Diable boiteuxinspira Lesage. La Vie d'Estebanille González est considérée comme la dernière en date des œuvres du genre.

Le picaresque hors des frontières espagnoles

Le roman picaresque s'étend hors du domaine espagnol et enregistre les mutations historiques, économiques et socioculturelles essentielles (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus ; Lesage, le Gil Blas de Santillane). Il peut aussi être utilisé à des fins philosophiques (Diderot, Jacques le Fataliste et son maître) ou idéologiques (Marivaux, le Paysan parvenu, 1735 ; Henry Fielding, Histoire de Tom Jones, enfant trouvé). De nombreux autres romanciers français ont subi l'influence du roman picaresque espagnol, notamment Charles Sorel (Francion) et Paul Scarron (le Roman comique).

Par le caractère extrême de son réalisme, le picaresque anglais prend pour objet l'évocation des bas-fonds (déjà illustrée par Thomas Nashe dans le Voyageur malchanceux) et est particulièrement adapté à la notation du manichéisme moral (Tobias George Smollett, les Aventures de Roderick Random, 1748).

Au XXe s., Louis-Ferdinand Céline, dont toute l'œuvre est marquée par les personnages « picaresques » ainsi que par le jaillissement narratif et l'œuvre au registre torrentiel de Günter Grass, le Tambour, présentent les mêmes caractères que le roman picaresque espagnol.

18:58 | Lien permanent | Commentaires (0)

03/05/2012

Les caractéristiques du genre picaresque

A une époque où les oeuvres de fiction sont peuplées de personnages fantastiques ou héroïques (roman byzantin, roman de chevalerie, roman mauresque,...), le Lazarillo de Tormes, publié en 1554, prend le contre-pied des productions narratives de son temps, donnant naissance à un genre nouveau. Un narrateur, qui est à la fois protagoniste de l'histoire qu'il raconte, s'attache à décrire "sus fortunas y adversidades". Sa narration est émaillée de thèmes récurrents qui constitueront le noyau dur du roman picaresque: la faim, la représentation de certains types sociaux (le noble, le curé, etc.) ou la transgression des valeurs sociales de l'époque. Quarante-cinq ans séparent le Lazarillo de Tormes (1554) duGuzmán de Alfarache (1599), "ouvrage de fondation", comme l'a qualifié M. Molho, qui pose les caractéristiques essentielles du genre picaresque.

Le roman picaresque est, en premier lieu, le récit d'un anti-héros. Le pícaro est un gueux de basse extraction sociale, né de parents ouvertement marginaux ou délinquants. Son but est de changer de condition, de s'élever dans l'échelle sociale; à cette fin, il n'hésite pas à recourir aux subterfuges les plus astucieux, à la fraude et à la tromperie pour tenter d'échapper à la faim, ou à tout le moins, à la pauvreté. Il vit de menus expédients et se consacre à toutes sortes d'activités marginales, toujours liées à l'argent. Tour à tour mendiant, portefaix, valet, voleur, voire dans le meilleur des cas, financier, c'est-à-dire escroc pour les esprits de l'époque, il incarne le rejet des valeurs sociales. Dans une société où le profit est synonyme d'usure et le négoce d'activité douteuse, le pícaro reflète une mentalité hostile au mercantilisme. Au déshonneur de ses origines s'ajoute l'ignominie du personnage, prêt à tous les subterfuges pour trouver sa quotidienne pitance.

Reprenant le modèle épistolaire, le roman picaresque se présente, par ailleurs, comme un récit autobiographique dont la lecture est dictée par les événements. Lazare écrit pour rendre compte d'une sombre affaire qui l'occupe ("el caso"), celle des liaisons amoureuses de son épouse avec leur protecteur, l'archiprêtre de San Salvador, qui les a mariés. Guzmán, quant à lui, revient sur son existence du fond des galères où l'ont conduit sa vie dissolue et ses méfaits. Raconté à la première personne, le récit picaresque s'ouvre invariablement sur le récit des origines, où le gueux prend soin de décliner sa généalogie. Sa naissance et son enfance sont aux antipodes de celles du chevalier ou du héros (le personnage est fils de manant, de prostituée, de voleur, de nouveau-chrétien, etc.) et son récit égrène et revient sur les événements les plus significatifs de sa vie. À la fois narrateur et protagoniste, le pícaro raconte son passé depuis un présent d'où il écrit pour se justifier ou amener le lecteur à juger son existence. Le moule épistolaire qui régit l'architecture du roman picaresque s'inspire des lettres de confession, écrites par les religieux, et des autobiographies de personnages illustres et de soldats, désireux de laisser un témoignage de leurs aventures à la postérité. À la croisée de l'aveu, du récit de contrition et du récit exemplaire, le récit du pícaro, sous ses dehors facétieux, demeure empreint d'une forte teneur moralisante.

Le caractère moralisateur, en effet, est indissociable du genre picaresque. À l'instar des livres de contes médiévaux et des sermons où l'exemplum illustre un comportement censurable, le roman picaresque apparaît comme une succession d'épisodes qui conduisent le gueux vers la déchéance. Dès le prologue, Lazare de Tormes fustige les valeurs sociales de son temps: pour lui, l'honneur qui incite l'homme à se dépasser n'est que vaine gloire, au même titre que l'aumône sans la charité ou le sacerdoce sans la vertu. Opportuniste et dénué de scrupules, Lazare entend ne pas sacrifier sa condition et sa situation chèrement acquises, même si cela doit l'obliger à fermer les yeux sur l'inconstance de son épouse. Dans le Guzmán, le propos moralisateur se fait beaucoup plus explicite, à travers les nombreuses digressions morales et religieuses qui ponctuent le récit. En se remémorant son existence, le narrateur, condamné aux galères, découvre, au même titre que Lazare, que la morale de l'honneur n'est qu'un paravent, un masque sous lequel on peut voler ou mentir. Plus que ses origines infâmes, c'est le libre-arbitre qui fait du pícaro l'acteur de sa propre déchéance, en créant une tension entre le déterminisme et la liberté de l'individu. Le récit prend ainsi des allures de théologie, de parabole du cheminement de l'homme, soumis à la liberté de choisir la voie du bien ou du mal. Le roman picaresque devient l'illustration d'un comportement aberrant au regard des règles et des normes de la société. L'aspiration du pícaro à se hisser dans l'échelle sociale est toujours couronnée par un échec retentissant, ce qui l'oblige à aller tenter sa chance ailleurs, donnant ainsi au livre un caractère itinérant et ouvert. C'est le constat d'échec qui pousse Pablos, le héros duBuscón de Quevedo, à quitter l'Espagne pour les Indes, tout en sachant que sa tentative est d'avance vouée à l'échec, car, comme il est dit dans le dernier chapitre, «jamais ne s'améliore le sort de celui qui change uniquement de lieu et non pas de vie et d'habitudes».

Le livre est, enfin, une satire de la société. L'oeuvre se distingue, en général, de la production écrite au XVIe siècle par le souci de rendre compte des aspects les plus sordides du monde, sur le mode comique et burlesque. Il ne s'agit pas de dénoncer la vie sociale mais d'esthétiser cette réalité afin qu'elle serve de cadre à une satire féroce de la société. Le subjectivisme radical d'un narrateur-personnage qui revient sur ses tribulations rend le roman vraisemblable. Tout au long du récit, la focalisation et le point de vue constants contribuent, en large part, à donner toute sa cohérence à l'oeuvre, malgré les divers emprunts au folklore.

Sur le plan diégétique, l'évocation du monde des bas-fonds, certes esthétisé, constitue le point d'ancrage pour le développement du roman. S'agit-il, toutefois, d'une critique de cette même réalité? Plus qu'une volonté de changer un état de chose, il faut voir derrière les piques mordantes envers les principaux états de la société et derrière ces flèches anticléricales, les traces d'un esprit populaire, viscéralement frondeur et ironique, davantage redevable au burlesque qu'à la critique de la réalité sociale du temps. En se mettant au service des différents représentants de la société de l'époque, le gueux porte un regard sans complaisance sur ses maîtres, issus des principaux ordres de la société d'Ancien Régime. Aussi les corps sociaux sont-ils satirisés dans leurs diverses composantes.

En revenant constamment sur la problématique de l'honneur et de son rapport à l'argent, le roman touche aux « tourments intimes de certaines couches de privilégiés » (M. Bataillon). Témoin privilégié de la comédie sociale, le misérable gueux découvre combien ses maîtres donnent l'exemple de ce qu'ils ne sont guère et assiste, du fond de sa misère, au triomphe de l'hypocrisie et du mensonge, parés des oripeaux de la vertu.

00:04 | Lien permanent | Commentaires (0)

29/04/2012

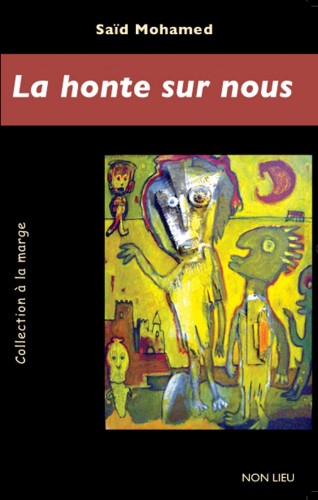

Bientôt sur les étals...

22:18 | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2012

La mémoire et la mer....

09:56 | Lien permanent | Commentaires (0)

31/03/2012

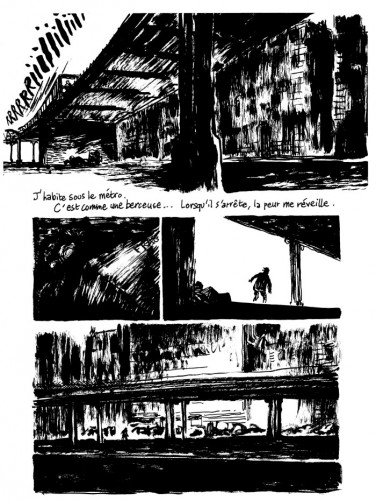

Soularue, en haut du pavé...

Quoiqu’en ai pu dire les grands-pères d’aujourd’hui, sous la rue il n’y a pas et n’a jamais eu la plage.

Soularue..... c’est son nom...

Et avec un nom pareil on est déjà plus proche du caniveau en haut du pavé donc. CQFD.

Son trait est noir, parce que, Soularue c’est noir, noir et noir. Son trait vous file la chair de poule. D’ailleurs, est-ce un trait ce coup de pinceau qui se vautre sur le papier. Cela fait un paquet d’années que le soleil et tout le fatras des clichés du vainqueur ont quitté la surface de sa feuille. Avec un peu d’imagination, on devine même qu’il ne les a jamais dessiné. Ses paysages sont des bretelles d’autoroute des cheminés qui fument, des banlieues qui suintent la misère, le No Futur, la mort lente, le smicard à perpétuité et les mômes born to loose ou Toulouse, allez savoir.

Le sien de héros s’appelle Moïse -un nom aussi à coucher dehors avec un billet de logement-, abandonné dans un carton sous une bretelle d’autoroute est ramassé par des manouches - ça commence comme une histoire connue - lesquels s’empressent de refiler le lardon à un couple de bolcho stalino dépressif… Que du reluisant … le daron s’évertue à l’appeler Maurice en hommage à Thorez. Décidément le quiproquo est de taille. Et ce Moïse là n’a d’autre issue pour échapper à son destin que de ne pas y échapper. Paria instruit, sa révolte le conduira vers un fasciste musulman.

Dans cet univers là, l’amour possible avec cette môme de banlieue sans papiers qui se promène entre voies de chemin de fer et lignes à haute tension ne peut mener à rien. Sauf à un camp de rétention et une reconduite à la frontière qui fait basculer Moïse dans un futur de terroriste potentiel, avec un aller simple pour l’Afgahnistan…

Il reste maintenant à Soularue à écrire la suite de l’histoire de Moïse…

Le gamin paumé va se retrouver à Peshawar vendu par les pachtounes et sera ensuite transféré à Guantanamo où sous les tortures sexuelles il avouera l’assassinat de Kennedy et celui de Marylin…

On l’attend au coin de la rue, Stéphane, pour qu’il nous refile encore des sueurs noires… ( titre de son précédent album)

L'histoire récente vient probablement d'écrire la suite de Moïse et voler un bon scénario à Soularue... Car décidément la réalité a plus d'imagination que la plus noire de toutes les imaginations et Soularue avec son trait noir de noir en a pourtant un paquet d'imaginations...

14:01 | Lien permanent | Commentaires (0)

27/03/2012

Patrick Auzier, l'homme du feu.

Au pays du rêve de Patrick Auzier...

Il me reste des bribes de ces fêtes très étranges auxquelles j’ai assisté. Les musiciens qui soufflaient dans des saxophones portaient des masques de carnaval et des perruques dorées dont les boucles se répandaient sur les épaules, alors que d'autres étaient affublés de chignons et de loups de satin noir. Certains, torses nus et le visage bariolé de peintures zoulous frappaient des tambours. La procession était suivie par une foule en transe qui dansait et chantait. Cela sentait la poudre noire, la transpiration et le rut. Les corps étaient prêts au coït et l'âme à l'ivresse. Comme dans une fête primitive, la foule scandait un hymne festif autant qu'une prière païenne. La procession s'enfonçait dans les bois pour rendre hommage aux esprits de la terre. Des humanoïdes, mi-chair, mi-éponge qui avaient commencé à prendre la couleur de l'écorce et du lichen étaient accrochés aux arbres. Comme si ces types arrivaient d'une autre planète et avaient échappé à une giclée de neutrons en pleine poire en se cachant au fond d'une galerie désaffectée. Après y être restés des générations entières sans avoir jamais vu le jour, ils auraient, lors de leur première sortie, tenté d'escalader les arbres et se seraient brûlés à la lumière. Tétanisés, statufiés par la photosynthèse qui se serait déclenché à cause des mutations des corps déshabitués à la lumière. Ces corps semblaient avoir stoppé leur évolution à mi chemin entre le chou-fleur et le rosbif.

La sarabande, qui s'avançait dans le sentier, s'est arrêtée aux pieds de grands chênes. Une troupe de percussionnistes avait confectionné des trampolines avec des chambres à air de camions et de voitures. Attachés à des élastiques, tendus depuis le faîte de l'arbre, les acrobates sautaient le long d'un xylophone géant en tubes de bambou qui partait depuis le sol rejoignait les premières branches d'un chêne séculaire. Enfermés dans des cages de bambou, en haut des arbres, des violonistes jouaient une symphonie. Dissimulés dans les fougères, des feux de Bengale illuminaient cette fête. Des officiants aux déguisement de forbans portaient des flambeaux et des fusées rouges et jetaient des ribambelles de pétards au milieu de la foule qui se déhanchait sur un hymne endiablé. Combien de jours et de nuits a duré cette étrange fête? Je n’en sais rien.

Mais j’ai souvenir qu’une autre nuit la fête a eu lieu dans un château désaffecté. Au milieu d’un énorme nuage de fumée, dans la grande cour entourée de murailles, les explosions retentissaient. Les traînées versicolores des fusées retombaient en mèches folles, sifflaient dans tous les sens, assourdissantes. Secouaient la terre, remuaient le ciel et faisaient tout trembler. Observant la trajectoire aux départs des missiles, les musiciens de jazz étaient prêts à se jeter à terre, ou à s'abriter derrière leur pupitre en cas de besoin. Des bouts de carton enflammés retombaient à l'intérieur de l'enceinte ce qui provoquait des cris, des mouvements de foule. On n'y voyait pas à trois mètres, aussi, c'est la tête levée au ciel que chacun guettait les retombées enflammées. Les explosions redoublaient et le rythme ne mollissait pas. Les filles dansaient et suaient dans cette nuit moite et électrique.

Une autre nuit encore, l'embrasement a eu lieu sur un plan d'eau. Les musiciens avaient pris place dans des barques, et des violonistes ainsi qu’un saxophoniste jouaient doucement, un air très mélancolique sur le rythme de la cascade, dans le sous-bois illuminé par des feux de Bengale, dissimulés parmi les fougères. Les silhouettes énigmatiques étendaient leurs ombres sur l'eau dont le reflet s'étirait en ondoyant. A la surface du lac comme des sortes de génies malfaisants, des fusées hors bords sifflant et pétaradant couraient en tous sens.

Francis Marmande, Le Monde, 21 août 1999

La Compagnie Lubat se signale par son rapport aux mots, aux poètes, au rap, à la langue, au scat, à la tchatche, à l’invention syllabique. Au milieu, Auzier est le silence essentiel. Il s’est révélé comme l’homme du feu. Commençant par des installations pyrotechniques de facture classique, puis compliquant.

Au début, on a cru de ses feux qu’ils étaient une fantaisie de la Compagnie, une drôlerie pimentée de dérision, le détournement d’une réjouissance populaire. Et puis il a fallu se rendre à l’évidence. Les feux d’Auzier de plus en plus ingénieux, donnant un spectacle de plus en plus simple, par le fait, sont la clef de l’invention ; Le lien entre enfance et artistes, musique et rêve. Quand Auzier embrase un château, une forêt, un lac, c’est d’une autre manière. L’autre pyrotechnie. Il a travaillé le

rythme, le tempo, les commandes électriques, les emplacements inédits, les déclenchements inattendus, les fils qui courent sur la foule avec les vecteurs de comète, les bouquets de flammes que l’on contemple au-dessous, les synchronies instrumentales…

Dans la forêt, sa Nuit des Soli-Sauvages donne lieu à une création saisissante. Portal et Shepp bien ensemble, dans les fontaines blanches. Des murs, des gerbes et des fusées qui jaillissent du fond de l’eau du lac. Comme un symbole de la Compagnie, Auzier n’a cessé de perfectionner l’art qu’il a inventé. Chemin faisant, en vingt-deux ans d’apprentissage autodidacte, il fabrique ses pièces et s’est donné une technique au trombone : vingt-deux ans d’études en public, dont onze pour trouver l’embouchure.

Après quoi il conclut trois heures de Soli-Sauvages et d’invention pyrotechnique, seul devant un Niagara de flammes, commande les gerbes par le son, au trombone incroyablement maîtrisé, puis dans un coin, fond en larmes. « Prendre toujours les mêmes », comme regrettent les notables avant d’en reprendre un, c’est la forme pyrotechnique de la fidélité active.

20:49 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)

25/03/2012

La vie d'artiste...

21:06 | Lien permanent | Commentaires (0)

Noël aux tisons, Pâques à New York....

18:15 | Lien permanent | Commentaires (0)

22/03/2012

La prose du Transibérien (à écouter)

Texte dit par Vicky Messica

En ce temps-là, j'étais en mon adolescence

J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance

J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance

J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares

Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours

Car mon adolescence était si ardente et si folle

Que mon coeur tour à tour brûlait comme le temple d'Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche.

Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.

Et j'étais déjà si mauvais poète

Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.

Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or,

Avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches

Et l'or mielleux des cloches...

Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode

J'avais soif

Et je déchiffrais des caractères cunéiformes

Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place

Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros

Et ceci, c'était les dernières réminiscences

Du dernier jour

Du tout dernier voyage

Et de la mer.

Pourtant, j'étais fort mauvais poète.

Je ne savais pas aller jusqu'au bout.

J'avais faim

Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres

J'aurais voulu les boire et les casser

Et toutes les vitrines et toutes les rues

Et toutes les maisons et toutes les vies

Et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés

J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive

Et j'aurais voulu broyer tous les os

Et arracher toutes les langues

Et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent...

Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe...

Et le soleil était une mauvaise plaie

Qui s'ouvrait comme un brasier

En ce temps-là j'étais en mon adolescence

J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance

J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes

Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux

En Sibérie tonnait le canon, c'était la guerre

La faim le froid la peste et le choléra

Et les eaux limoneuses de l'Amour charriaient des millions de charognes

Dans toutes les gares je voyais partir tous les dernier trains

Personne ne pouvait plus partir car on ne délivrait plus de billets

Et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester...

Un vieux moine me chantait la légende de Novgorode. […]

Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour

On était en décembre

Et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Kharbine

Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joailleries de Pforzheim

De la camelote allemande "Made in Germany"

Il m'avait habillé de neuf et en montant dans le train j'avais perdu un bouton

- Je m'en souviens, je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis -

Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le browning nickelé qu'il m'avait aussi donné

J'étais très heureux, insouciant

Je croyais jouer au brigand

Nous avions volé le trésor de Golconde

Et nous allions, grâce au Transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde

Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne

Contre les khoungouzes, les boxers de la Chine

Et les enragés petits mongols du Grand-Lama

Alibaba et les quarante voleurs

Et les fidèles du terrible Vieux de la montagne

Et surtout contre les plus modernes

Les rats d'hôtels

Et les spécialistes des express internationaux.

Et pourtant, et pourtant

J'étais triste comme un enfant

Les rythmes du train

La "moelle chemin-de-fer" des psychiatres américains

Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les rails congelés

Le ferlin d'or de mon avenir

Mon browning le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté

L'épatante présence de Jeanne

L'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et me regardait en passant

Froissis de femmes

Et le sifflement de la vapeur

Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel

Les vitres sont givrées

Pas de nature!

Et derrière, les plaines sibériennes le ciel bas et les grands ombres des taciturnes qui montent et qui descendent

Je suis couché dans un plaid

Bariolé

Comme ma vie

Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais

Et l'Europe toute entière aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur

N'est pas plus riche que ma vie

Ma pauvre vie

Ce châle

Effiloché sur des coffres remplis d'or

Avec lesquels je roule

Que je rêve

Que je fume

Et la seule flamme de l'univers

Est une pauvre pensée...

20:58 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/03/2012

Koi ki di wiki sur le roman picaresque?

Le roman picaresque (de l'espagnol pícaro, «misérable», «futé») est un genre littéraire né en Espagne au xvie siècle et qui a connu sa plus florissante époque dans ce pays.

Un roman picaresque se compose d'un récit sur le mode autobiographique de l’histoire de héros miséreux, généralement des jeunes gens vivant en marge de la société et à ses dépens. Au cours d’aventures souvent extravagantes supposées plus pittoresques et surtout plus variées que celles des honnêtes gens, qui sont autant de prétextes à présenter des tableaux de la vie vulgaire et des scènes de mœurs, le héros entre en contact avec toutes les couches de la société.

Le roman picaresque se rattache directement à des modèles beaucoup plus anciens. Dans l’Antiquité gréco-latine, le roman avait déjà les mêmes caractères. L’Âne d’or d’Apulée, qui en est l’exemple le plus célèbre, est fait lui aussi d’une extrême variété d’épisodes, souvent reliés entre eux par des liens légers ou arbitraires. Le personnage principal traverse une série d’aventures, qu’aucune existence humaine n’aurait pu connaître dans la réalité ; et il s’y ajoute encore plus d’un récit gratuitement introduit par un personnage épisodique. L’œuvre d’Apulée continuait, elle-même, la tradition des « fables milésiennes », fables qu’elle se contentait parfois de recoudre entre elles de même que les grands poèmes homériques semblent bien avoir recousu entre eux des chants épiques de l’âge antérieur. Ce genre d’œuvres trouvaient leur raison d’être profonde et durable, dans un effort de l’art littéraire pour s’égaler à la diversité de la vie, diversité qu’aucun des autres genres n’était à même d’embrasser.

Le roman picaresque est généralement porté par une vision critique des mœurs de l’époque. Mais les éléments sociaux ou moraux sont bientôt doublés par l’élément esthétique du roman picaresque dont la structure très libre permet à l’auteur d’introduire à chaque instant de nouveaux épisodes, sans les faire sortir de ce qui précède. Ce manque de logique et de nécessité interne dans le développement finit par distinguer le roman picaresque.

À la différence des autres genres littéraires comme la tragédie, la comédie, le discours ou l’histoire qui s’astreignaient tous à des lois précises de développement, de construction, et parfois même n’hésitaient pas à faire violence à la réalité pour la soumettre à l’harmonie de l’art, le roman fonctionnait sans règles. Toute peinture de la société, pour être un peu vaste et foisonnante, devait échapper aux règles habituelles, et trop étroites, de la composition afin de pouvoir représenter l’infinie diversité de la vie et du monde social.

Six caractéristiques constitutives distinguent le roman picaresque :

Le protagoniste est un pícaro de rang social très bas ou qui descend de parents sans honneur ou ouvertement marginaux ou délinquants. Le profil d’antihéros du pícaro constitue un contrepoint à l’idéal chevaleresque. Vivant en marge des codes d’honneur propres aux classes dominantes de la société de son époque, son plus grand bien est sa liberté. Aspirant également à améliorer sa condition sociale, le pícaro a recours à la ruse et à des procédés illégitimes comme la tromperie et l’escroquerie

Structure de fausse autobiographie : le roman picaresque est narré à la première personne comme si le protagoniste racontait ses propres aventures, à commencer par sa généalogie, contrairement à ce qu’est censé faire un chevalier. Le pícaro apparaît dans le roman dans une double perspective : comme auteur et comme acteur. Comme auteur, il se situe dans un temps présent qu’il évalue à l’aune de son passé de protagoniste et il raconte une action dont il connaît le dénouement à l’avance

Déterminisme : bien que le pícaro tente d’améliorer sa condition sociale, il échoue toujours et restera toujours pícaro, c’est pourquoi la structure du roman picaresque est toujours ouverte. Les aventures racontées pourraient se poursuivre indéfiniment car l’histoire n’est pas capable d’évolution susceptible de la transformer.

Idéologie moralisante et pessimiste : chaque roman picaresque en viendrait à être un grand cas exemplaire de conduite aberrante systématiquement punie. Le picaresque est très influencé par la rhétoriquesacrée de l’époque, fondée dans beaucoup de cas, sur la prédicationd’exemples relatant la conduite dévoyée d’un individu qui finit soit par être puni soit par se repentir.

Intention satirique et structure itinérante : la structure itinérante du roman picaresque meut le protagoniste dans chacune des strates de la société. L’entrée du protagoniste au service d’un élément représentatif de chacune de ces couches constitue un nouveau prétexte de critique de celles-ci. Le pícaro assiste ainsi, en spectateur privilégié, à l’hypocrisie incarnée par chacun des puissants nantis qu’il critique à partir de sa condition de déshérité puisqu’il ne s’érige pas en modèle de conduite.

Réalisme, y compris naturalisme dans la description de certains des aspects les moins plaisants de la réalité qui, jamais idéalisée, est au contraire présentée comme une moquerie ou une désillusion.

Le picaresque s’est également exporté en France avec, par exemple, l’Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage qui est, en quelque sorte, le dernier chef-d’œuvre du roman picaresque. Ce genre littéraire a eu une postérité, car il en subsiste des traces jusque dans leBildungsroman allemand comme le Wilhelm Meister de Goethe.

On peut aussi voir l'influence de sa philosophie dans de nombreux westerns, où un homme du peuple, souvent un petit malfrat au grand coeur, se dresse contre l'autorité établie pour redresser des torts.

20:53 | Lien permanent | Commentaires (0)

Bunker Roy

Bunker Roy, un entrepreneur social au service du développement rural.

L’Inde, 2ème pays au monde avec plus d'un milliard d’habitants compte 700 000 villages sur un territoire équivalent à 6 fois la France. La situation économique y est très souvent fragile, la moindre saison sèche ou récolte difficile venant accroître l’exode rural déjà considérable. Comment un de ces villages, peuplé de seulement 800 habitants devient un des modèles de développement durable pour tous les autres pays du Sud ; visité, reconnu et admiré par des personnalités comme le président de la Fondation Ford, le président de la Banque Mondiale ou le Prince de Galles ? C’est pour répondre à cette question que nous avons rencontré Bunker Roy, le fondateur du « Barefoot College » de Tilonia.

Fils d’une des familles les plus influentes du Bengale (la région de Calcutta), Bunker a suivi l'une des meilleures éducations du système indien. Il a usé ses shorts sur les mêmes bancs que Rajiv Gandhi (le fils d’Indira et lui aussi ancien Premier Ministre assassiné) et que les héritiers du plus grand empire industriel du sous-continent : les fils Tata. De cette éducation stricte et élitiste, il garde le souvenir de professeurs « on ne peut plus snob » leur présentant le mirage de l’Inde moderne du XXIe siècle en lieu et place du « Bhârat », l’Inde rurale*.

Programmé pour devenir un grand diplomate, un fin politicien ou un puissant bureaucrate, Bunker suit une scolarité exemplaire. Pendant son temps libre, il se consacre à sa passion, le squash, et remporte même pendant 4 années d’affilée le Championnat National.

Le tournant de sa vie se produit en 1966, lorsque par curiosité, il va visiter un village du Bihâr. Cette année-là, ce petit Etat rural, frontalier du Népal, connaît une des pires famines de son histoire. Faute de mousson, les greniers à céréales sont entièrement vides et l’aide internationale permet difficilement à chaque personne de disposer d’une chapati par jour, une mince galette de farine de blé, base de l’alimentation indienne.

Le choc est terrible pour ce jeune privilégié. Rien dans son parcours personnel ne l’avait préparé à voir cette réalité poignante : des dizaines de milliers de personnes périssent faute de nourriture et ceux qui restent sont condamnés à errer chaque jour à la recherche d’une maigre pitance. C’est décidé, du haut de ses 19 ans, Bunker prend une décision qui va changer sa vie : il veut vivre dans l’Inde rurale et se mettre au service des paysans les plus pauvres.

Sans avoir aucune notion concrète de ce qu’il veut entreprendre et de la manière dont il doit opérer, il décide d’aller vivre dans un des villages du district d’Ajmer, dans le Rajasthan. C’est là, qu’humblement, il passe 5 ans de sa vie. Travaillant comme un forcené, il creuse, nettoie et fait exploser des charges afin de construire des puits. Au contact des villageois de souche, il acquiert la certitude que les connaissances et les compétences pratiques des villageois sont suffisantes pour assurer leur développement.

A 25 ans, un collègue l’invite à passer quelques jours à Tilonia. Cette visite sera le second tournant de son existence. Il remarque un grand sanatorium à l’abandon au beau milieu du village et décide d’engager les démarches pour l’acquérir. Légué par le gouvernement au modeste prix de 1 roupie, il en fera en 3 décennies le centre du « Barefoot College ».

Construit sur des préceptes de Gandhi, celui-ci s’articule autour de 5 grandes idées : la participation de chacun à la vie du village, l’égalité homme-femme, l’éducation pratique et non théorique, la nécessité de ne pas gâcher les ressources et la technologie par et pour ses habitants.

Résultat après presque trente ans d’efforts. Toute l’électricité du village provient de panneaux solaires, 90 écoles de nuits ont été créées pour dispenser un savoir pratique aux enfants qui gardent leurs troupeaux le jour. Un groupe de 300 femmes se réunit chaque semaine pour débattre et influencer leurs conditions de vie et un ingénieux système de récupération de l’eau de pluie alimente irrigation, douches et toilettes de tous les villageois. Dernière trouvaille mais pas des moindre, un parlement des enfants est élu tous les 3 ans pour influencer la vie du village et des écoles !!

Le plus remarquable de ces 30 années de développement est que ce sont les villageois eux-mêmes qui ont eu les idées, les ont financées (partiellement) et les ont appliquées à leur rythme et ceci sans aucune aide extérieure. Bunker ne se considère que comme un support et passe désormais la majeure partie de son temps à promouvoir ce modèle aux quatre coins de l'Inde et, depuis peu, de la Planète.

Persuadé qu'il faut beaucoup plus investir sur les individus que sur les projets pour réaliser un développement durable des villages indiens, il espère convaincre les sceptiques et faire de nombreux adeptes. En voilà 2 de plus !!

* "Bhârat" signifie Inde en Hindi.

Texte extrait du site le tour du monde en 80 hommes

18:06 | Lien permanent | Commentaires (0)

18/01/2012

A votre bon Albert Marcoeur m'sieur-dames....

Il serait tout à fait intéressant de calculer et d’évaluer les mètres-cubes de matière grise que l’on utilise afin de trouver une formule originale pour présenter ses voeux. Tous les ans, c’est pareil. C’est un clin d’oeil à l’actualité (à bas la morosité, bonne année ! Le moral des Français est au plus bas. Après le bas, le haut. Bonne année !), deux ou trois rimes avec l’année qui vient de démarrer (flouze, blues, partouze, niouz, douCe…), un aphorisme encourageant (« Ce n’est pas parce qu’il y a de l’espoir que l’on est joyeux, mais c’est parce que l’on sera joyeux qu’il y aura de l’espoir ! »), une question existentielle (Que ferons-nous germer cette année ?). Et presque toujours, des formulations qui ont nécessité des heures de gamberge. Encore une à l’instant : « Un maximum de bonheur au milieu des serpentins imaginaires et des langues de belle-mère hypothétiques. » Vous imaginez un peu ce qu’on pourrait faire avec toute cette matière grise en mouvement.

J’espère de tout coeur que vous avez fêté cette nouvelle année dans les règles de l’art.

Moi j’ai réveillonné en solitaire à Noël et en équipe au jour de l’an.

Habité par cette manie de ne jamais faire comme tout le monde, j’ai voulu passer le réveillon de Noël tout seul. Réveillonner sans tra-la-la, sans trompette, sans penser une seule seconde que c’est un jour, enfin une nuit, où tout le monde doit être rassemblé pour partager, où personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Oublier toutes ces simagrées et réveillonner dans son coin, loin de tout, loin de rien.

J’avais acheté chez Madame Chargueros, bouchère-charcutière à Venarey-lès-Laumes, une rouelle de porc qu’après avoir fait revenir sur les quatre côtés, je fis cuire avec cinq petites pommes de terre coupées en quatre, trois tomates pelées coupées en deux. Sel, piment d’Espelette et deux feuilles de laurier. En entrée, une tranche de pâté en croûte entourée de lamelles de cornichons sur une assiette à dessert. J’allumai une bougie et fis péter une bouteille de Chablis de Noël Pourantru et José Rodrigues, viticulteurs à Lignorelles (89800). J’avais essayé de repousser le début du repas en prolongeant l’apéritif, le Chablis était succulent et j’avais vidé un demi-sachet de pistaches en un temps record. Lorsque je décidai de mordre dans mon pâté en croûte, l’horloge affichait vingt et une heures trente. J’ouvris une boîte de sardines à l’huile d’olive de la conserverie de La Belle Îloise et épluchai une échalote que je coupai en fines particules. Je raclai cinq torsades de beurre salé avec un couteau sans dents. Le tout écrasé avec une fourchette dans une jatte, le plus mélangé et unicolorisé que je pus. Je fis griller du pain, y étalai mon beurre de sardines et me versai un verre de Chablis. Le moment fut délicieux et je le retins par tous les moyens.

Je découpai ma longe de porc encore toute fumante avec toute la précaution du monde pour ne pas éclabousser et en foutre partout, mais aussi afin d’éviter l’accident qui eût entaché la cérémonie. Vingt deux heures trente, j’avais presque rattrapé mon avance. J’aperçus au-dessus du halo de la bougie ma mère fourrant ses dattes avec de la pâte d’amandes et mon père préparant sa farce à escargots. Je mis ça sur le dos de l’alcool mais je savais bien que dans ces moments-là, les souvenirs débarquent avec perte et fracas et ou on s’attarde, ou on tourne la page.

La rouelle était tendre et rôtie comme il faut. J’ai écrasé mes patates dans le jus et les tomates. J’eus le réflexe de me servir un autre verre de Chablis mais le voyant encore raisonnablement rempli, je remballai mes clarinettes. Le niveau sonore de "Sleepytime Gorilla Museum" montait, comme pour annoncer un numéro de cascade dangereux, l’arrivée des rois mages au milieu d’une tempête de sable ou quelque chose comme ça.

J’avais sorti la cancoillotte, qu’elle soit à la température de la pièce. Je fis griller du pain à nouveau, mais rassis celui-ci. Avec la cancoillotte, le pain rassis grillé, c’est mieux, alors que je conseillerais le pain frais grillé pour le beurre de sardines. Un peu de beurre salé sur le pain grillé tiède, la cancoillotte que l’on étale en toute liberté et le verre vide que l’on remplit. Mais de quoi aurais-je le culot de me plaindre ?!

Mon fromage terminé, j’allumai une cigarette. Minuit pile. Je me dirigeai par acquis de conscience vers la cheminée, mon verre à la main..

Il me vint à l’esprit tous ces gens qui, au lendemain des fêtes, rapportent les jouets au magasin parce que ceux-ci ne marchent pas. Pour que ça marche, c’est très simple, il faut mettre des piles et les piles, on oublie souvent qu’elles ne sont pas fournies avec ! Vous imaginez la distribution des jouets à minuit :

« - Papa, ça marche pas !

- Fais voir ! »

Je mis un autre album sur la platine. Pour le dessert "Deerhoof" fut un compagnon idéal.

Pain d’épices, noix de Saint-Thibault et chocolat caramel poire. Il est indispensable de toujours avoir dans la bouche la même quantité des trois matières. C’est pour cette raison qu’il faut décortiquer ses noix avant, découper ses tranches de pain d’épices en quatre. Le chocolat se casse facilement, on coupera donc les crans au fur et à mesure. La bouchée idéale comprend un quart de tranche de pain d’épices, trois cuisses de noix et un demi-cran de chocolat compte-tenu qu’il y a deux crans de chocolat dans une rangée de tablette. Pour accompagner ces sucreries, j’ai dû abandonner le Chablis et opter pour une petite absinthe. Réalisant que la musique s’était arrêtée, j’en dégustai une autre religieusement dans le silence.

J’eus un peu de mal à empiler les bûches dans la chaudière pour la nuit. J’y parvins toutefois, sûrement guidé par cette puissance surnaturelle dont on vient justement de fêter la naissance.

Quand Jésus est né, sa mère ne s’est pas fait chier, elle l’a tout de suite foutu à la crèche !

Label Frères a passé 2011 entre les gouttes, essayant malgré tout de tenir le cap. Nous avons toujours été là, croisant le fer bec et ongles afin de conserver la tête hors de l’eau. Seulement c’était en 2011 et nous savons que 2012 ne ressemblera pas à 2011. Pour plein de raisons, vous m’avez compris mais aussi parce que nous avons décidé d’aménager et d’actualiser notre site, d’y ajouter des documents, d’améliorer les repères et la navigation entre les pages. Nous avons en outre changé de système de paiement en ligne. Nous avons quitté la Caisse d’Épargne et son système de paiement sécurisé SPPlus de plus en plus compliqué et indiscret, ne faisant aucune différence entre l’achat du Château de Versailles et celui d’un Carambar. Nous avons opté pour le système Paypal. qui, pour l’instant nous satisfait totalement .

Le quatuor Béla est venu passer quelques jours à La Bergerie cet été et m’a proposé de monter un spectacle qui réunirait des titres de "Travaux pratiques", des arrangements de Frédéric Aurier sur des titres plus anciens et quatre nouvelles pièces. Création à l’Atelier du Plateau (75018) les 26 et 27 mai 2012 à 17H00.

La jauge étant limitée, il serait raisonnable, je pense, de prendre ses précautions.

Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons, voix

Julian Boutin : violon alto, voix

Luc Dedreuil : violoncelle, voix

Albert Marcoeur : percussions, voix

Excellent début d’année et comme diraient certains, ne lâchez rien ! C’est marrant, j’aurais plutôt envie de dire : lâchez tout !

Albert marcœur, le 11 janvier 2012

08:40 | Lien permanent | Commentaires (0)

03/01/2012

Mieux vaut être riche et en bonne santé....

19:39 | Lien permanent | Commentaires (0)

28/12/2011

Bonne blague à la mal bouffe....

Le bonheur est dans l'assiette...

Pendant plusieurs années, la Bolivie a résisté à l'implantation du géant du fast-food américain jusqu'au jour où les responsables de la chaîne de restaurants ont compris que dans cette partie du monde, la bataille était perdue.

Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pendant 5 ans, de 1997 à 2022, Mc Donalds a fait l'impossible afin de s'adapter aux goûts du consommateur bolivien et ce, au risque de devoir mettre à mal son image internationale. Par exemple, en Bolivie, Mc Donalds a incorporé à ses menus la "llajwa", sauce piquante datant de bien avant la Conquète espagnole, à base de piments rocoto et de tomates que les boliviens ajoutent à tous leurs plats. Mc Donalds a même été jusqu'à accompagner les repas des clients de mélodies folkloriques des plus traditionnelles.

Tous ses efforts se sont révélés inutiles. Après de faibles recettes, l'entreprise nord-américaine a décidé de fermer ses huit restaurants installés dans les trois principales villes du pays, La Paz, Cochabamba et Santa Cruz. Situation inédite à laquelle Mc Donalds n'avait jamais été confronté en aucun point du globe.

La question qui se pose est pourquoi les consommateurs boliviens ont fait la moue aux préparations de Mc Donalds alors que sur le reste de la planète on se les dispute. Pourquoi l'"empanada", plat typique bolivien a-t-il réussi à détroner le célèbre hamburger ? Un documentaire intitulé "Pourquoi Mc Donalds a-t-il fait faillite en Bolivie ?" tente de répondre à ces interrogations. Ce film comprend des interviews de cuisiniers, historiens, nutritionnistes et sociologues ainsi que du responsable de la chaîne de restaurants en Bolivie, Roberto Udler. Chacun des intervenants aboutit en quelque sorte à la même conclusion : la raison du refus des boliviens ne réside pas dans la saveur du produit en lui-même, saveur qui est identique aux autres pays, mais plutôt dans la mentalité des consommateurs boliviens. En effet, les experts pensent que l'explication est à rechercher du côté de l'attachement des boliviens non seulement aux produits de la terre sinon à une mentalité qui continue à donner une place importante aux plats cuisinés à feu doux pendant de longues heures.

18:57 | Lien permanent | Commentaires (3)

15/11/2011

Des coqs, des coquilles et des coquillages.....

Gallimard : le dernier Goncourt corrigé par la communauté pirate [MAJx3]

Vaut-il mieux pirater des ebooks que de les acheter légalement si l’on veut un fichier de qualité ? Malheureusement, le mauvais travail de certains éditeurs risque de donner raison à ceux qui ont cette pratique. On connaissait le très bon travail de certains teams de pirates sur la qualité de leurs fichiers EPUB (ou Mobipocket) et sur les corrections effectuées avant la mise en ligne. Visiblement, la pratique n’est pas la même chez Gallimard qui vend un fichier rempli de coquilles. Et pas n’importe quel livre : le dernier Goncourt, L’art français de la guerre d’Alexis Jenni.

Un des plus importants réseaux d’ebooks piratés a publié sur Twitter une courte sélection des erreurs typographiques ou des fautes trouvées dans le fichier EPUB commercial. La liste n’est pas longue, mais laisse penser qu’il n’y a pas eu de véritable travail de relecture sur le fichier numérique mis en vente. Surtout lorsque l’EPUB coûte 16,80 € sur la FNAC et le Mobipocket chez Amazon

!

À quoi peut-on imputer ces erreurs ? Visiblement, il s’agit de coquilles de numérisation : les « ç » qui deviennent des « c », les « é » qui se transforment en « e », les points qui apparaissent après des mots en milieu de phrase, etc. Cela relève la méthode de production utilisée par Gallimard : un PDF qui passe par un système d’OCR (ce qui était une boutade n’a pas été pris comme tel visiblement…). Autant dire, une pratique que l’on pensait disparue pour les dernières nouveautés des grandes maisons. Espérons que la maison centenaire va rapidement rectifier son fichier et proposer une mise à jour à ses clients (un processus simple à mettre en oeuvre sur l’iBookstore et le Kindle Store).

L’influence des teams pirates est indéniable, surtout dans un marché encore embryonnaire. Face à une offre de contenu encore limitée et parfois de piètre qualité (nous ne manquerons pas de revenir sur cette question), l’offre illégale est souvent de bien meilleure qualité. Les teams d’ebooks sont-elles les corsaires de l’édition numérique ? Verra-t-on émerger des éditions revues et corrigées par les lecteurs, tant les éditeurs semblent s’affranchir de certaines étapes essentielles du travail éditorial ?

Une fois de plus, la présence de DRM ne protège pas les fichiers de leur diffusion illégale. Nous ne ferons que répéter que ces mesures de protection sont vaines et que l’abandon de tels dispositifs sera bénéfique au développement du marché. Supprimer les DRM, c’est rendre les ebooks hackables, transportables sur n’importe quelle plateforme et libres de permettre à l’utilisateur de le lire selon son propre usage de lecture numérique (application et niveau de partage). Et puis, cela permettra aux lecteurs de corriger les coquilles…

MAJ : Suite aux commentaires sur Twitter et aux mails de certains lecteurs, il semble que cette dizaine de coquilles soit aussi présente… dans la version papier ! En tout cas, elles sont bien présentes dans l’EPUB commercial. Pour la version Mobipocket, dont la qualité de mise en page n’est idéale (mais la faute est à partager avec le moteur de lecture Kindle assez capricieux et rustique), nous n’avons pas encore pu vérifier les similitudes. En effet, l’ebook n’est pas encore « indexé » pour notre reader. La technologie…

MAJ 2 : Péniblement, la recherche plein texte du Kindle se met à fonctionner mais l’ebook n’est pas encore totalement indexé. Pour l’instant, les coquilles sont aussi présentes ce qui n’est pas étonnant sachant que le fichier source est un EPUB converti par Amazon (à moins que Gallimard travaille ses Mobipocket mais vu la qualité du fichier, cela serait étonnant) avec KindleGen.

MAJ 3 : Compte tenu de l’évolution de cette histoire, il est nécessaire de faire un point sur les derniers éléments révélés sur le web ou les réseaux sociaux.

Tout d’abord, un point sur les faits : ce qui n’était que quelques coquilles dans une version numérique a vite pris de l’ampleur puisque ces erreurs se sont aussi révélées être présentes dans la version papier (dans leur grande majorité, même si l’absence de recherche plein texte sur un livre papier ne facilite pas la chasse aux coquilles

). Logique donc que l’erreur ait été répliquée dans les différentes déclinaisons du texte. Moins logique qu’elle soit passée au travers du filtre d’un éditeur comme Gallimard.

L’objet de ce billet était de relever, non sans un certain amusement, que les pirates, pourchassés par les grandes maisons, ne sont pas si inutiles à l’écosystème du livre numérique. Si l’on a relevé ici des coquilles, il aurait bien plus à dire de la qualité des fichiers numériques commerciaux. En cela, le dernier Goncourt n’échappe pas à la règle. On ne peut même pas appeler la table des matières dans la version vendue sur le Kindle Store ! Un comble pour un fichier commercial…

Les moins complaisants s’amuseront aussi de révéler que les dernières assises du numérique du SNE avait justement pour sujet la fabrication de fichiers, notamment en EPUB 3. Avant de passer à la version 3, pourquoi ne pas essayer de faire des fichiers EPUB et Mobipocket corrects ?

La conception de fichiers numériques, EPUB et Mobipocket, est un véritable enjeu économique et pointer du doigt ces négligences n’est pas sans risque. À une époque où ses prestations sont constamment externalisées, le risque de défaillance augmente. Gallimard n’est pas le seul éditeur à proposer des fichiers dont la qualité laisse à désirer ou à oublier de corriger certaines erreurs. Une bonne partie des éditeurs commerciaux (« 100% numérique » ou traditionnels) est logée à la même enseigne.

Nous ne manquerons donc pas de revenir sur ce sujet, images à l’appui, pour démontrer que les ebooks commerciaux sont d’un niveau très inégal, en terme de qualité et d’ergonomie. Comme dit dans l’article d’origine, je pense que le développement du marché du livre numérique doit se faire avant tout sur la qualité des textes commercialisés pour faciliter l’émergence d’usages de lecture numérique et limiter l’essor du piratage. Affaire à suivre.

21:41 | Lien permanent | Commentaires (0)

12/11/2011

Poésie du général

09:24 | Lien permanent | Commentaires (0)

09/11/2011

Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe

Entretien Edgar Morin :

Illustration empruntée à Maggie Taylor

Pourquoi la vitesse est-elle à ce point ancrée dans le fonctionnement de notre société ?

La vitesse fait partie du grand mythe du progrès, qui anime la civilisation occidentale depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. L’idée sous-jacente, c’est que nous allons grâce à lui vers un avenir toujours meilleur. Plus vite nous allons vers cet avenir meilleur, et mieux c’est, naturellement. C’est dans cette optique que se sont multipliées les communications, aussi bien économiques que sociales, et toutes sortes de techniques qui ont permis de créer des transports rapides. Je pense notamment à la machine à vapeur, qui n’a pas été inventée pour des motivations de vitesse mais pour servir l’industrie des chemins de fer, lesquels sont eux-mêmes devenus de plus en plus rapides. Tout cela est corrélatif par le fait de la multiplication des activités et rend les gens de plus en plus pressés. Nous sommes dans une époque où la chronologie s’est imposée.

Cela est-il donc si nouveau ?

Dans les temps anciens, vous vous donniez rendez-vous quand le soleil se trouvait au zénith. Au Brésil, dans des villes comme Belém, encore aujourd’hui, on se retrouve « après la pluie ». Dans ces schémas, vos relations s’établissent selon un rythme temporel scandé par le soleil. Mais la montre-bracelet, par exemple, a fait qu’un temps abstrait s’est substitué au temps naturel. Et le système de compétition et de concurrence – qui est celui de notre économie marchande et capitaliste – fait que pour la concurrence, la meilleure performance est celle qui permet la plus grande rapidité. La compétition s’est donc transformée en compétitivité, ce qui est une perversion de la concurrence.

Cette quête de vitesse n’est-elle pas une illusion ?

En quelque sorte si. On ne se rend pas compte – alors même que nous pensons faire les choses rapidement – que nous sommes intoxiqués par le moyen de transport lui-même qui se prétend rapide. L’utilisation de moyens de transport toujours plus performants, au lieu d’accélérer notre temps de déplacement, finit – notamment à cause des embouteillages – . par nous faire perdre du temps ! Comme le disait déjà Ivan Illich (philosophe autrichien né en 1926 et mort en 2002, ndlr) :« La voiture nous ralentit beaucoup. » Même les gens, immobilisés dans leur automobile, écoutent la radio et ont le sentiment d’utiliser malgré tout le temps de façon utile. Idem pour la compétition de l’information. On se rue désormais sur la radio ou la télé pour ne pas attendre la parution des journaux. Toutes ces multiples vitesses s’inscrivent dans une grande accélération du temps, celui de la mondialisation. Et tout cela nous conduit sans doute vers des catastrophes.

Le progrès et le rythme auquel nous le construisons nous détruit-il nécessairement ?

Le développement techno-économique accélère tous les processus de production de biens et de richesses, qui eux-mêmes accélèrent la dégradation de la biosphère et la pollution généralisée. Les armes nucléaires se multiplient et on demande aux techniciens de faire toujours plus vite. Tout cela, effectivement, ne va pas dans le sens d’un épanouissement individuel et collectif !

Pourquoi cherchons-nous systématiquement une utilité au temps qui passe ?

Prenez l’exemple du déjeuner. Le temps signifie convivialité et qualité. Aujourd’hui, l’idée de vitesse fait que dès qu’on a fini son assiette, on appelle un garçon qui se dépêche pour débarrasser et la remplacer. Si vous vous emmerdez avec votre voisin, vous aurez tendance à vouloir abréger ce temps. C’est le sens du mouvement slow food dont est née l’idée de « slow life », de « slow time » et même de « slow science ». Un mot là-dessus. Je vois que la tendance des jeunes chercheurs, dès qu’ils ont un domaine, même très spécialisé, de travail, consiste pour eux à se dépêcher pour obtenir des résultats et publier un « grand » article dans une « grande » revue scientifique internationale, pour que personne d’autre ne publie avant eux. Cet esprit se développe au détriment de la réflexion et de la pensée. Notre temps rapide est donc un temps antiréflexif. Et ce n’est pas un hasard si fleurissent dans notre pays un certain nombre d’institutions spécialisées qui prônent le temps de méditation. Le yoguisme, par exemple, est une façon d’interrompre le temps rapide et d’obtenir un temps tranquille de méditation. On échappe de la sorte à la chronométrie. Les vacances, elles aussi, permettent de reconquérir son temps naturel et ce temps de la paresse. L’ouvrage de Paul Lafargue Le droit à la paresse(qui date de 1880, ndlr) reste plus actuel que jamais car ne rien faire signifie temps mort, perte de temps, temps non-rentable.

Pourquoi ?

Nous sommes prisonniers de l’idée de rentabilité, de productivité et de compétitivité. Ces idées se sont exaspérées avec la concurrence mondialisée, dans les entreprises, puis répandues ailleurs. Idem dans le monde scolaire et universitaire ! La relation entre le maître et l’élève nécessite un rapport beaucoup plus personnel que les seules notions de rendement et de résultats. En outre, le calcul accélère tout cela. Nous vivons un temps où il est privilégié pour tout. Aussi bien pour tout connaître que pour tout maîtriser. Les sondages qui anticipent d’un an les élections participent du même phénomène. On en arrive à les confondre avec l’annonce du résultat. On tente ainsi de supprimer l’effet de surprise toujours possible.

A qui la faute ? Au capitalisme ? A la science ?

Nous sommes pris dans un processus hallucinant dans lequel le capitalisme, les échanges, la science sont entraînés dans ce rythme. On ne peut rendre coupable un seul homme. Faut-il accuser le seul Newton d’avoir inventé la machine à vapeur ? Non. Le capitalisme est essentiellement responsable, effectivement. Par son fondement qui consiste à rechercher le profit. Par son moteur qui consiste à tenter, par la concurrence, de devancer son adversaire. Par la soif incessante de « nouveau » qu’il promeut grâce à la publicité… Quelle est cette société qui produit des objets de plus en plus vite obsolètes ? Cette société de consommation qui organise la fabrication de frigos ou de machines à laver non pas à la durée de vie infinie, mais qui se détraquent au bout de huit ans ? Le mythe du nouveau, vous le voyez bien – et ce, même pour des lessives – vise à toujours inciter à la consommation. Le capitalisme, par sa loi naturelle – la concurrence –, pousse ainsi à l’accélération permanente, et par sa pression consommationniste, à toujours se procurer de nouveaux produits qui contribuent eux aussi à ce processus.

On le voit à travers de multiples mouvements dans le monde, ce capitalisme est questionné. Notamment dans sa dimension financière…

Nous sommes entrés dans une crise profonde sans savoir ce qui va en sortir. Des forces de résistance se manifestent effectivement. L’économie sociale et solidaire en est une. Elle incarne une façon de lutter contre cette pression. Si on observe une poussée vers l’agriculture biologique avec des petites et moyennes exploitations et un retour à l’agriculture fermière, c’est parce qu’une grande partie de l’opinion commence à comprendre que les poulets et les porcs industrialisés sont frelatés et dénaturent les sols et la nappe phréatique. Une quête vers les produits artisanaux, les Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ndlr), indique que nous souhaitons échapper aux grandes surfaces qui, elles-mêmes, exercent une pression du prix minimum sur le producteur et tentent de répercuter un prix maximum sur le consommateur. Le commerce équitable tente, lui aussi, de court-circuiter les intermédiaires prédateurs. Certes, le capitalisme triomphe dans certaines parties du monde, mais une autre frange voit naître des réactions qui ne viennent pas seulement des nouvelles formes de production (coopératives, exploitations bio), mais de l’union consciente des consommateurs. C’est à mes yeux une force inemployée et faible car encore dispersée. Si cette force prend conscience des produits de qualité et des produits nuisibles, superficiels, une force de pression incroyable se mettra en place et permettra d’influer sur la production.

Les politiques et leurs partis ne semblent pas prendre conscience de ces forces émergentes. Ils ne manquent pourtant pas d’intelligence d’analyse…

Mais vous partez de l’hypothèse que ces hommes et femmes politiques ont déjà fait cette analyse. Or, vous avez des esprits limités par certaines obsessions, certaines structures.