27/03/2012

Patrick Auzier, l'homme du feu.

Au pays du rêve de Patrick Auzier...

Il me reste des bribes de ces fêtes très étranges auxquelles j’ai assisté. Les musiciens qui soufflaient dans des saxophones portaient des masques de carnaval et des perruques dorées dont les boucles se répandaient sur les épaules, alors que d'autres étaient affublés de chignons et de loups de satin noir. Certains, torses nus et le visage bariolé de peintures zoulous frappaient des tambours. La procession était suivie par une foule en transe qui dansait et chantait. Cela sentait la poudre noire, la transpiration et le rut. Les corps étaient prêts au coït et l'âme à l'ivresse. Comme dans une fête primitive, la foule scandait un hymne festif autant qu'une prière païenne. La procession s'enfonçait dans les bois pour rendre hommage aux esprits de la terre. Des humanoïdes, mi-chair, mi-éponge qui avaient commencé à prendre la couleur de l'écorce et du lichen étaient accrochés aux arbres. Comme si ces types arrivaient d'une autre planète et avaient échappé à une giclée de neutrons en pleine poire en se cachant au fond d'une galerie désaffectée. Après y être restés des générations entières sans avoir jamais vu le jour, ils auraient, lors de leur première sortie, tenté d'escalader les arbres et se seraient brûlés à la lumière. Tétanisés, statufiés par la photosynthèse qui se serait déclenché à cause des mutations des corps déshabitués à la lumière. Ces corps semblaient avoir stoppé leur évolution à mi chemin entre le chou-fleur et le rosbif.

La sarabande, qui s'avançait dans le sentier, s'est arrêtée aux pieds de grands chênes. Une troupe de percussionnistes avait confectionné des trampolines avec des chambres à air de camions et de voitures. Attachés à des élastiques, tendus depuis le faîte de l'arbre, les acrobates sautaient le long d'un xylophone géant en tubes de bambou qui partait depuis le sol rejoignait les premières branches d'un chêne séculaire. Enfermés dans des cages de bambou, en haut des arbres, des violonistes jouaient une symphonie. Dissimulés dans les fougères, des feux de Bengale illuminaient cette fête. Des officiants aux déguisement de forbans portaient des flambeaux et des fusées rouges et jetaient des ribambelles de pétards au milieu de la foule qui se déhanchait sur un hymne endiablé. Combien de jours et de nuits a duré cette étrange fête? Je n’en sais rien.

Mais j’ai souvenir qu’une autre nuit la fête a eu lieu dans un château désaffecté. Au milieu d’un énorme nuage de fumée, dans la grande cour entourée de murailles, les explosions retentissaient. Les traînées versicolores des fusées retombaient en mèches folles, sifflaient dans tous les sens, assourdissantes. Secouaient la terre, remuaient le ciel et faisaient tout trembler. Observant la trajectoire aux départs des missiles, les musiciens de jazz étaient prêts à se jeter à terre, ou à s'abriter derrière leur pupitre en cas de besoin. Des bouts de carton enflammés retombaient à l'intérieur de l'enceinte ce qui provoquait des cris, des mouvements de foule. On n'y voyait pas à trois mètres, aussi, c'est la tête levée au ciel que chacun guettait les retombées enflammées. Les explosions redoublaient et le rythme ne mollissait pas. Les filles dansaient et suaient dans cette nuit moite et électrique.

Une autre nuit encore, l'embrasement a eu lieu sur un plan d'eau. Les musiciens avaient pris place dans des barques, et des violonistes ainsi qu’un saxophoniste jouaient doucement, un air très mélancolique sur le rythme de la cascade, dans le sous-bois illuminé par des feux de Bengale, dissimulés parmi les fougères. Les silhouettes énigmatiques étendaient leurs ombres sur l'eau dont le reflet s'étirait en ondoyant. A la surface du lac comme des sortes de génies malfaisants, des fusées hors bords sifflant et pétaradant couraient en tous sens.

Francis Marmande, Le Monde, 21 août 1999

La Compagnie Lubat se signale par son rapport aux mots, aux poètes, au rap, à la langue, au scat, à la tchatche, à l’invention syllabique. Au milieu, Auzier est le silence essentiel. Il s’est révélé comme l’homme du feu. Commençant par des installations pyrotechniques de facture classique, puis compliquant.

Au début, on a cru de ses feux qu’ils étaient une fantaisie de la Compagnie, une drôlerie pimentée de dérision, le détournement d’une réjouissance populaire. Et puis il a fallu se rendre à l’évidence. Les feux d’Auzier de plus en plus ingénieux, donnant un spectacle de plus en plus simple, par le fait, sont la clef de l’invention ; Le lien entre enfance et artistes, musique et rêve. Quand Auzier embrase un château, une forêt, un lac, c’est d’une autre manière. L’autre pyrotechnie. Il a travaillé le

rythme, le tempo, les commandes électriques, les emplacements inédits, les déclenchements inattendus, les fils qui courent sur la foule avec les vecteurs de comète, les bouquets de flammes que l’on contemple au-dessous, les synchronies instrumentales…

Dans la forêt, sa Nuit des Soli-Sauvages donne lieu à une création saisissante. Portal et Shepp bien ensemble, dans les fontaines blanches. Des murs, des gerbes et des fusées qui jaillissent du fond de l’eau du lac. Comme un symbole de la Compagnie, Auzier n’a cessé de perfectionner l’art qu’il a inventé. Chemin faisant, en vingt-deux ans d’apprentissage autodidacte, il fabrique ses pièces et s’est donné une technique au trombone : vingt-deux ans d’études en public, dont onze pour trouver l’embouchure.

Après quoi il conclut trois heures de Soli-Sauvages et d’invention pyrotechnique, seul devant un Niagara de flammes, commande les gerbes par le son, au trombone incroyablement maîtrisé, puis dans un coin, fond en larmes. « Prendre toujours les mêmes », comme regrettent les notables avant d’en reprendre un, c’est la forme pyrotechnique de la fidélité active.

20:49 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)

16/02/2010

Juste quelqu'un de bien

In mémoriam

La nouvelle est tombée comme un coup de poing: Crash d'un ULM à Granville

C'est pas le genre à la ramener sur le devant de la scène, loin de là même. Il préfère la discrétion bonhomme. Il cause pas beaucoup, mais quand il cause il sait de quoi il parle. Lui c'est tout le biotope des herbus de la baie du mont St Michel, la faune, la flore, les praires, les bulots, les salicornes et les phoques.

Pourtant il a bon caractère le Gérard, le Gégé comme tous l'appelle ici. Mais la mer qu'on vide à coup de filets de plus en plus grands jusqu'à épuisement des ressources ça le chagrine, et pas qu’un peu. Il suit les campagnes d’étude des anchois dans le golf de Gascogne sur la Thalassa et ce qui était prévu, depuis des années déjà, est arrivé. Les poissons, se font rare.

Il n’est pas sûr que certaines espèces se régénèrent même en arrêtant la pêche immédiatement. L’anchois, le merlu, la sole, la morue, et maintenant les espèces des grands fonds qui sont aussi en voie de raréfaction. Ces espèces-là n’étaient pas habituées à subir une telle prédation. On a beau compter les œufs, voir où ils ont été pondu, connaître le Gulf stream c’est pas sûr que les anchois pointent à nouveau leur nez sur les pizzas. Voila que les japonais se remettent à la chasse à la baleine, que la chair des bélugas du St Laurent est gavée de Cadmium, que le lait maternel des mamans Inuits est devenu toxique à cause de leur alimentation à base de phoque… Cul par dessus tête il va ce monde.

Photo: Gérard Gautier

Et il vous faudrait le voir parler de l'observation des phoques en ULM. Mais il refuse les interviews de la radio ou de la télévision parce que ça ramènerait trop de monde sur le coin et que les phoques ont pas besoin de voir des gens.

Ils ont rien demandé les phoques, sauf qu’on leur foute la paix quand ils font leur sieste sur les bancs de sable.

Alors ceux de TF1, ou de Monté Carlo peuvent courir. C’est pas lui qui leur vendra la mèche pour leur business. Il ne le dit même pas avec rancœur, non simplement avec le sourire du cueilleur de champignon, qui sait où et quand et qui même contre de l’argent ne parlera pas. Car le respect, ça se mérite, c’est comme la confiance.

Photo: Gérard Gautier

Le Gégé, c’était un cancre à l’école, mais quand il cause aux jeunes, il vous faut voir comment ils l’écoutent et avec quel respect. Ils savent d’instinct qu’un bonhomme comme ça ne ment pas. Avec sa tête burinée et son bonnet posée sur son crâne qui n’est plus très couvert il a tout du sage.

Quand il était élève au lycée agricole, il n’y croyait pas aux rations de farine animale et à la poudre d’os pour améliorer l’alimentation des vaches. Des sornettes de cet acabit au gars Gégé ça refusait de lui rentrer dans le crâne. Fallait pas compter sur lui pour de l’intelligence pareille. Jamais avant il aurait dit ce qu’il en pensait de leur monde. Il préférait regarder les piafs par la fenêtre ça lui semblait moins malsain. Et le temps lui a donné raison. Ces gens qui le prenaient pour un imbécile heureux viennent le consulter, pour savoir comment ça peut se faire qu’ils aient pu se gourer à tel point. S’ils avaient regardé vivre les piafs, les rouges-gorges et les mésanges, peut être qu’ils auraient su comment l’équilibre de la vie est fragile. Tout ça c’est seulement du bon sens.

-Quand je pense qu'il y en a qui s'ennuient, moi j'ai pas le temps de tout faire. Il faut que je finisse mon ULM hydravion, celui-là pour me poser en mer. Il faudrait que je vende quelques photos pour me payer une caméra performante.

Photo:Gérard Gautier

Alors le gars Gégé, c’est mon nez qui m’a conseillé de le guider sur le Salon du Livre jeunesse de Montreuil à la rencontre des éditeurs, parce que quand j’ai vu ses photos de dauphins, de baleine, de phoques, de fous de Bassan, de mouettes, et de tous ces oiseaux dont j’ai oublié le nom, j’ai su que ça les intéresserait, les minos et les marchands de papiers. Mais comme il ne connaît pas ce terrain-là, je l’ai guidé, comme il l’a fait pour moi entre les sables mouvants de la baie. Comme promis, voici aussi quelques belles photos prises par lui.

Tournepierrre

Stern artique

Dauphin

Pour suivre le travail de recherche sur les phoques en baie du Mont Saint Michel Cliquez ici

17:24 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)

28/02/2009

Passage des Indes (2)

Andréa a penché un peu la tête sur le coté, et m’a regardé comme pour me gronder.

— Dis donc tu vas bien toi, tu maigris trop me lança-t-elle ?

— Oui, je sais mais je me suis attrapé deux ou trois diarrhées de suite.

— Tu as pris des médicaments au moins.

— Oui, mais ça s’arrête et puis ça recommence.

— Faut bien soigner ça. Tu n’as pas de sang ? Pas de fièvre ?

— Non.

— Bon. Alors Intétrix ou Imossel c’est le meilleur. J’en ai plein la pharmacie. Et puis j’ai ça aussi dit-elle ouvrant la porte de la réserve. Elle en revint avec une bouteille de pastis.

— Ce sont des amis qui me l’ont rapporté de France. Il faut que tu en boives un ou deux fonds de verre sans eau Et il faut que tu manges plus. Tu maigris à vue d’œil c’est pas bien. Il ne faut pas que tu tombes malade. Ici le climat est très dur, comme tu t’en es aperçu.

Elle se préoccupait de ma santé comme s’il s’était agi d’un de ses enfants tout en faisant fi de la sienne. Étrangement cela me rassurait aussi, de savoir que j’avais été adopté par la vieille soeur. Car l’orphelinat était un lieu où je comprenais ce qui se passait contrairement à tous les autres où je pouvais aller dans ce foutu pays. J’avais pensé que grâce a elle j’apprendrais beaucoup de l’Inde. Moi aussi j’y avais trouvé refuge.

— Depuis que je suis ici les choses ont bien changées. Je me souviens qu’on allait en vélo et ça faisait rire les Indiens. Il n’y avait qu’une seule route empierrée et peu de voitures. C’est étrange de voir comment la vie a évolué. Tout cela est vraiment proche, le temps ne se déroule pas comme en Europe, tout ici est plus lent ; le temps s’écoule d’une façon si paisible qu’il en paraît étrange. Je ne veux pas retourner en France. Pourquoi faire ? Ma vie est ici, auprès des enfants.

matin de Noël 2003 à l'orphelinat. les plus jeunes découvrent leurs cadeaux et embrassent leur maman Andréa...

16:26 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : soeur andréa, orphelinat, pondicherry

03/10/2008

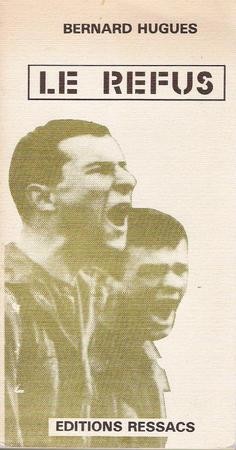

Bernard Hugues

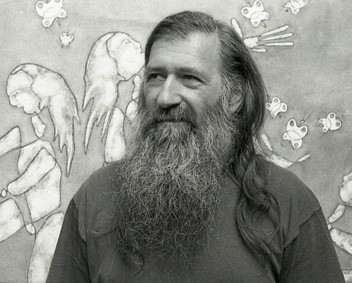

Dans sa montagne, il habitait un hameau relié au monde par une simple piste qui se tortillait dans le chant des cigales. Au bout, quelques habitants affrontaient la solitude des grands châtaigniers, la sécheresse de l'été et la neige de l'hiver. Il vivait là au rythme des saisons partageait son temps entre son atelier d'artiste peintre et son jardin. Dans ce paradis d'arbres et de vallées.

Il avait aménagé sa maison, de ses mains remonté des pans de murs, consolidé des toitures. Il parlait peu et abattait son travail avec la constance d'une machine. De la journée, il ne s'accordait un instant de répit que pour se rouler une cigarette de tabac gris.

Ils n'étaient plus que six habitants dans ce coin perdu, deux couples de jeunes nouvellement arrivés et des autochtones nés là, ayant vécus là, sans intention d'aller ailleurs. Leur seul paysage étant ces dômes de montagnes et la vallée qui s'enfonce devant eux. Ils s'y sentaient en sécurité cachés dans un pli de la terre, loin de ces étendues à perte de vue où l'oeil ne peut pas se reposer que sur des points fixes.

Tout autour de la maison, il avait débroussaillé, et jusque loin sous les arbres, car il redoutait l’ennemi sournois qui ne prévient pas ; le feu. Parfois les Canadairs passaient au-dessus de la colline si prés tête, qu'ils apercevait les pilotes dans leur combinaison jaune aux commandes de leur arroseur céleste.

Dans son livre, il parlait si bien de ces gens qui savent qu'ils ne sont pas faits pour être soldats et qui se refusent à rentrer dans le rang quoi qu’il leur en coûte. Il avait écrit cette histoire que lui avait raconté son ami, ce témoignage d'un simple ouvrier agricole qui avait décidé de se suicider plutôt que de courber l'échine. La grande muette n’était pas parvenue à faire obéir ce simple paysan, pensant faire plier celui-là comme les autres. C'était faire peu de cas de l'entêtement cévenol, car, pour vivre dans ces conditions de rudesse, têtu il faut l'être.

Mais cela en vaut la peine et la récompense est là quand on se lève le matin sur cet étang de brume qui recouvre la vallée. Ce spectacle qui vaut bien tous les sacrifices. Dans ce pays vidé de travail, ne reste que des retraités, car comment vivre avec ces revenus que veut bien accorder la terre. Les arpents abandonnés tout autour partaient en friches.

Il vivait hors du temps et s'employait à peindre, à écrire et à planter des châtaigniers sur ses terres. Roc face à la mer. Rien semble-t-il n'aurait pu l'entamer. Il dégageait une telle énergie paisible et offrait ses sourires si naturellement. Occupé par ses passions, il semblait indéracinable dans sa veste de velours. Il a préparé le repas sur le feu de cheminée, et s'en est allé chercher à la cave un grand bocal de sa récolte de cèpes, et les a accompagnés d'un confit et d’un vin local.

Bernard Hugues était peintre et écrivain. Il est décédé en 2003.

Le Refus publié en 1982 aux éditions Ressacs, va reparaître aux éditions l'Arganier dans la collection ressacs. Une rétrospective de l'oeuvre peinte de Bernard Hugues aura lieu en mai 2009 dans les Cévennes.

22:14 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

16/12/2007

La très belle histoire du vigneron bourguignon candide et de son ouvrier sans-papiers aux prises avec la diabolique administration...

collage Maryvonne Le Quellec

Source: Libération

Alice Géraud

Millet est un ancien officier de l’armée française en Algérie. Il en a conservé un vocable suranné aux accents plus paternalistes que colonialistes à l’égard de la communauté arabe. Benali Sahnoune, algérien, était alors clandestin en France, il n’avait pas de boulot. Millet l’a fait embaucher sur le domaine viticole de sa fille. Petit à petit, le travailleur clandestin a appris le métier de la vigne. Il a commencé par trier les sarments, puis se familiarisant, il a appris à les attacher, à ébourgeonner, à tailler… «C’est un bon vigneron», dit Michel Millet. Mais, la semaine dernière, alors qu’il se rendait sur le domaine de Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), Benali Sahnoune a été arrêté sur la route par les gendarmes et emmené au centre de rétention administrative de Lyon. Il doit être expulsé d’un jour à l’autre vers l’Algérie. Michel Millet a d’abord été en colère. Puis il a pleuré. L’histoire de Benali Sahnoune se confond avec celle des milliers de clandestins expulsés chaque année. En 2002, il a fui le nord-ouest d’Alger, région sinistrée par la guerre civile, laissant sur place femme et enfants, pour espérer trouver un travail en France. Il a rejoint Chalon-sur-Saône, où son père est installé depuis 1962, sa mère et ses frères et sœurs (français, eux) depuis une quinzaine d’années. Il s’est vu refuser, comme la plupart des Algériens, le statut de réfugié. A quand même trouvé du boulot. Déclaré. Il pensait que cela plaiderait pour sa régularisation. Il s’est trompé.

Lors de son arrestation, il a montré ses feuilles de paie, ses cotisations à la Mutuelle sociale agricole… «Ils m’ont dit que ça ne servait à rien.» Benali Sahnoune est résigné. Michel Millet, son employeur, n’y arrive pas. Benali Sahnoune sait que «c’est comme ça». Michel Millet ne le savait pas. Cet homme de 73 ans vient de découvrir une France qu’il ne connaissait pas. Celle «des humiliations» et «du mépris». Comme sa fille, il a été convoqué chez les gendarmes. Il lui a été signifié qu’il pouvait être poursuivi pour «aide à l’entrée, au séjour et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière». Le procureur n’a pas voulu donner suite. Mais Michel Millet n’est pas dupe : «On est une famille de notables convenables, cela explique.»

Quelques jours après l’arrestation de Benali Sahnoune, il s’est rendu avec Zerka et Amoulkeir, les deux sœurs de Benali, au centre de rétention administrative de l’aéroport de Lyon. Après deux heures de route, ils ont sonné au centre de rétention. On leur a demandé d’attendre sous le vague Abribus qui fait office de salle d’attente. Au bout de trois quarts d’heure dans le froid, croyant avoir été oubliés, ils ont resonné. Les policiers sont sortis, leur ont fait comprendre que leur impatience était de mauvais aloi. Ils ont été sanctionnés d’une privation de visite et sont repartis à Chalon. La colère au ventre. Avec un accent bourguignon comme on n’en entend plus, le «r» roulant et traînant, Michel Millet peste contre «cette droite de cons».

L’ancien président local de la CGPME (le très droitiste syndicat des petits et moyens patrons), qui fréquente le ban et l’arrière-ban des notables chalonnais, a des gros mots pleins la bouche contre la politique d’immigration de la France, la politique tout court et ses représentants. A sa femme qui s’inquiète de le voir sortir de ses gonds face à la presse, il répond : «Ne vous inquiétez pas Geneviève, je sais que je parle à un journal de gauche, je prends toutes les précautions d’usage.» Les sœurs de Benali sourient. Parfois le taclent sans ménagement.

Curieux trio que ce monsieur aux allures de gentleman-farmer version bourguignonne de la IIIe République et ces deux jeunes femmes portant le voile et le verbe haut. Ils sont retournés ensemble mercredi au centre de rétention pour un dernier au revoir à Benali. Cette fois-ci, ils ont pu entrer. Ils lui ont apporté sa valise et quelques cadeaux pour la famille au bled. Ils ont droit à vingt minutes d’entretien. Dans la salle aux murs blafards, personne n’arrive vraiment à parler. Michel Millet répète : «C’est ridicule tout ça.»

QUOTIDIEN : samedi 15 décembre 2007

07:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

14/12/2007

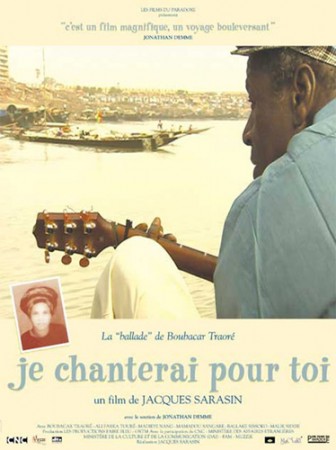

Je chanterai pour toi

Dès son jeune âge, Boubacar Traoré se passionne pour le football. Mais c’est en chapardant la guitare de son grand frère musicien qu’il se met à la musique, en autodidacte.

Dans les années soixante, dans un Mali devenu indépendant il multiplie les concerts et la radio diffuse ses chansons qui deviennent de véritables hymnes à ce pays en pleine reconstruction, plein d’espoir et de promesses.

Le succès est fulgurant ; Karkar est le chantre de ce nouvel élan. Il se souvient de cette époque de bohême : « Le peuple malien m’aimait. J’étais son Johnny Hallyday, son James Brown, mais je n’avais pas de quoi me payer des cigarettes. »

Dès la fin des années soixante, l’euphorie des commencements retombée, le Mali se fossilise dans une « révolution culturelle » de plus en plus rigide.

Le soir, les rues se vident, les cafés ferment, les guitares se taisent, la bohême s’achève et les contingences naturelles contraignent Boubacar Traoré à laisser de côté sa musique. Il travaille alors comme tailleur ou comme ouvrier agricole. « Si tu es marié et si tu as des enfants, tu ne peux pas faire de la musique, parce que tu ne gagnes pas d’argent avec. Alors je ne joue pas. » Ce silence durera plus de 20 ans.

En 1981, la mort de son frère fait renaître le mythe : Le Mali tout entier dans la confusion, pense avoir perdu celui dont les chansons avait accompagné l’indépendance. Quelques années plus tard, des journalistes de la télévision malienne retrouvent par le grand des hasards Karkar bien vivant, derrière une table au marché de Kayes où il vendait des babioles. Ressuscité, il fait exploser le standard téléphonique de la chaîne à qui il donne une interview en direct.

Mais la confusion perdure : Le Mali ne fait pas le lien entre le mythe Karkar et le chanteur Boubacar Traoré.

En 1988, Pierrette, sa femme adorée, décède lors d’un accouchement. Anéanti, Karkar confie ses enfants à une vieille tante et, sur les conseils d’un ami, part en France pour refaire sa vie. Il erre alors pendant des années dans les foyers Sonacotra de la région parisienne et travaille comme maçon.

C’est un producteur de disques anglais qui, avec l’aide du directeur du Centre Culturel Français à Bamako, parvient à le convaincre de reprendre une guitare dont il ne voulait plus entendre parler : ils le décident à enregistrer son premier album : « Mariama ». Karkar revient alors s’installer à Bamako avec sa famille.

15:40 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

11/10/2007

La prose du Transibérien

Par blaise Cendrars

En ce temps-là, j'étais en mon adolescence

J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance

J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance

J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares

Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours

Car mon adolescence était si ardente et si folle

Que mon coeur tour à tour brûlait comme le temple d'Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche.

Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.

Et j'étais déjà si mauvais poète

Que je ne savais pas aller jusqu'au bout.

Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or,

Avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches

Et l'or mielleux des cloches...

Un vieux moine me lisait la légende de Novgorode

J'avais soif

Et je déchiffrais des caractères cunéiformes

Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place

Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros

Et ceci, c'était les dernières réminiscences

Du dernier jour

Du tout dernier voyage

Et de la mer.

Pourtant, j'étais fort mauvais poète.

Je ne savais pas aller jusqu'au bout.

J'avais faim

Et tous les jours et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres

J'aurais voulu les boire et les casser

Et toutes les vitrines et toutes les rues

Et toutes les maisons et toutes les vies

Et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés

J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive

Et j'aurais voulu broyer tous les os

Et arracher toutes les langues

Et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent...

Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la révolution russe...

Et le soleil était une mauvaise plaie

Qui s'ouvrait comme un brasier

En ce temps-là j'étais en mon adolescence

J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance

J'étais à Moscou où je voulais me nourrir de flammes

Et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux

22:20 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

21/09/2007

Passe Ouest

par Alain Jégou

J'ai eu le grand privilège avec Bénédicte Mercier -témoin photographe de la scène- de partir un jour en péche avec Alain Jégou et son équipage. Il faisait trés beau temps, la mer était calme depuis trop longtemps, raison pour laquelle la péche n'a pas été bonne. Travail d'homme de peine, paroles d'homme d'écume. A l'homme je rends hommage en vous offrant des extraits de son recueil, Passe Ouest qui vient de paraître... Une poésie qui sent l'iode, le poisson séché, le fuel, le café et le tabac, la sueur, la fatigue, la peur aussi face aux éléments, à la voix rauque et chaleureuse comme celle du marin de Lorient.

Mélancoliques déjà de notre enfance révolue, nous marchions têtes baissées, cognant nos fronts volontaires aux puissantes bourrasques de vent, dans les rues de la ville endormie, sur les avenues désertes, les places engourdies dans la lumière blafarde de quelques réverbères anémiés, pour gagner le port de pêche où nous espérions trouver un boulot à notre portée, comme débarquer, déglacer ou laver les caisses et les paniers, dans le brouhaha de la nuit portuaire, les couinements des grues, les invectives, les gueulantes et les goualantes lancées par les dockers ou les trieuses, toute la faune énervée des hommes et des femmes qui s’activaient sur les gros rafiots ventrus, les quais ou la criée.

Nippés comme des clodos, des hobos, des brûleurs de dur, des poètes beat , des Kerouac, des Cassady, fonçant à tout berzingue dans la grande nuit américaine ou remontant la Troisième Avenue pour aller se jeter dans les volutes et les chorus d’un Harlem sauvage et passionnel, emmitouflés dans nos blousons et nos parkas, avec la même audace, le même désir fougueux, la même énergie surmultipliée, nous arpentions le pavé de l’Avenue de La Perrière, ombres mouvantes précipitées dans l’univers frisquet, pour accomplir notre grand destin aventureux.

Vers minuit, dans la cohue et le brouhaha , commençait l’embauche des dockers professionnels, puis celle des occasionnels et de quelques ados, manutentionnaires volontaires comme nous, lorsqu’il y avait suffisamment de boulot pour tous. Les yeux rivés sur le tableau des tonnages annoncés, nous tirions sauvagement sur nos gauldos puis recrachions de longues fumerolles bleutées, comme le faisaient tous ces mecs, ces durs à cuire aux trombines burinées par les vents, le sel et le jaja aigrelet de l’existence, en écoutant défiler les noms des heureux gagnants, puis les postes et les bateaux qui leur étaient attribués.

Parfois, dans les nuits de gros arrivages, nous nous retrouvions au pied des grues ou aux tables de triage, puis en fin de vente, la matinée bien avancée, à laver les caisses et le sol de la criée, vannés, lessivés, mais toujours satisfaits de l’effort fourni au sein du groupe , toute cette fratrie frappée que nous nous plaisions à fréquenter, en nous foutant bien de toutes ces médisances et mésestimes dont elle faisait l’objet, de tous les qualificatifs méprisants, injurieux, dont l’affublaient les bourges et les culs bénis de la cité.

En plus des quelques biffetons, l’argent de poche durement gagné, pour nous payer quelques toiles, bouquins, vinyles ou soirées dans les troquets bruyants du centre-ville, nos jeunes corps ,bouillant de fougue et de désir, exultant au contact des formes dévergondées de nos petites amoureuses d’un jour , nous avions l’impression de faire notre révolution en trimant avec les zonards et les loubards du port, toute la populace des marginaux de l’époque. Nous étions neufs, vrais, sincèrement éblouis et gourmands de vie, et nous pensions différemment, autrement mieux que nos parents.

Je n’ai pas oublié ces années où les navires étaient encore si nombreux que les derniers arrivés pour la vente du Pan coupé devaient attendre qu’une place à quai se libère pour pouvoir débarquer leur pêche, ou glisser leur étrave entre deux coques et mettre les gaz en puissance pour les écarter dans les craquements de bordés, afin d’aller coller leur proue au béton balafré.

Non plus l’ambiance survoltée qui régnait sous la criée, les appels et plaisanteries des mareyeurs et poissonniers agglutinés derrière les barrières en attendant le coup de sifflet annonciateur de l’ouverture de la vente de 5 heures. La ruée sur les caisses convoitées et les négociations houleuses qui s’en suivaient avec les patrons de rafiots pour décrocher le produit au plus bas prix.

Ni les vociférations et coups de gueule impressionnants, les rixes et bastons pour un emplacement, une caisse chavirée accidentellement ou un chariot subtilisé sournoisement. Le brouhaha, l’excitation, l’énervement et les corvées d’après-vente pour livrer les acheteurs, les magasins de marée ou les poissonniers ambulants avant qu’ils ne se trissent et embouquent l’avenue de la Perrière pour aller se jeter un grand crème, un verre de rhum ou de blanc, selon l’ appétence de chacun, avant de gagner leurs points de vente attitrés ou les chemins vicinaux de leurs tournées campagnardes.

Conservé aussi en mémoire la précipitation des navires à quitter à nouveau le port, dans la nuit encore bien opaque, la boucaille ou les vents tonitruants, les intempéries ou les calmes plats, la froidure des hivers pince sans rire ou la moiteur des étés facétieux, pour atteindre les zones de pêche avant le lever du jour.

Pas oublié non plus les ventes de fin de semaine, les samedis surchargés lorsque toute la flottille se retrouvait bord à bord, pour inonder le marché de la manne grouillante et frétillante. Les tonnes débarquées, larguées à prix raisonnable ou bradées, selon l’humeur des acheteurs et les envies de leur clientèle, l’éternel problème de l’offre et de la demande.

La rage aux tripes et l’amertume au cœur parfois de voir le fruit de tant d’efforts et prises de risques finir dans les tinettes ou partir à la congélation pour un prix dérisoire. Mais comment prévoir ? (Je laisse aux gommeux des hémicycles et prétentiards des officines décisionnaires le soin de répondre à cette épineuse question . Ils ont sûrement quelques solutions toutes prêtes dans leurs attachés-cases , genre diminution de quotas ou destruction de quelques navires en sus, en omettant bien sûr d’aborder le problème de la concurrence des produits d’importation en provenance de pays où les marins sont payés à coups de trique pour naviguer sur des rafiots plus pourris que ceux qui se délitent depuis des décennies dans nos cimetières marins).

Emu aussi au seul souvenir de ce vieux qui trimballait son ennui sur les quais, un après-midi que nous rentrions de marée, ce vioque avec ses yeux bleus mouillés , sa voix cassée et son crâne déplumé, qui nous observa longuement avant de se décider à l’ouvrir et tenter d’instaurer le dialogue, posant quelques questions sur l’actualité du métier avant d’ évoquer ses propres années de navigation tandis que nous débarquions notre pêche. C’était un ancien bosco des chalutiers, qu’avait passé toute sa carrière, débutée à 15 ans, terminée à 55, à trimer et morfler dans le nord de l’Atlantique, entre Ouest Bretagne, Ouest Ecosse et Mer d’ Irlande. Un vioque bourlingueur à la carcasse usée par toutes ses années de galère, qui ne parvenait pas à réprimer ses émotions lorsqu’il me racontait son port de Keroman des années 50 et 60, comme « c’était grouillant de vie et débordant d’activités à l’époque », alors « qu’aujourd’hui, c’est tellement triste cette criée craspec et ces bassins sans navires ! » . Ca me touchait âpre ses propos et regrets. Je sais, la nostalgie c’est jugé plutôt nase par les temps qui courent où il est de meilleur ton de sprinter après la rentabilité, sans sentiments ni états d’âme surtout. N’empêche, j’oublierai jamais la conversation que j’eus en cet après-midi d’un certain mois de mai avec le vieux bonhomme nostalgique. Je comprenais tellement bien ce sentiment qui l’étreignait, cette si désagréable sensation de spoliation, toujours le même manque obsédant, la même impression de disparition absurde et le temps qui filoche sans espoir de retour, la vie qui nous fuit et toutes ces choses qui changent ou disparaissent autour de nous, qui mutent ou s’évanouissent pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles et périssables.

Milliers d’heures égrenées à l’horloge de la criée depuis cette brève conversation. Bien des choses ont encore changé. La vente s’est informatisée. Le plus gros des acheminements se fait par camions. Les magasins de marée ont été transformés, modernisés, mis aux normes européennes. L’époque est férue de conformité, d’uniformisation et de normalisation. Honnis, exclus, broyés, soient ceux qui ne peuvent ou ne veulent se fondre dans le moule ! «Inconcevable ! Intolérable ! Comment peut-on tenir propos aussi rétrogrades ? » Beaucoup de navires ont été vendus ailleurs, offerts en pâture aux pelleteuses massacreuses, débités à la tronçonneuse ou au chalumeau, sabordés et coulés en loucedé dans un secteur choisi, sans concertation avec la profession, par les autorités du quartier, abandonnés à la vase des cimetières marins ou déposés sur des ronds-points au milieu de parterres de fleurs et de chiures de piafs citadins. Le vioque doit être mort aujourd’hui et c’est tant mieux pour lui. Il était déjà tant usé, déprimé, pas la tronche ni le cœur à faire un centenaire. Heureux qu’il n’ait assisté qu’au début de l’action de bouleversement et d’éradication .

Adaptés, intégrés, sortis bon an mal an de la marginalité, les survivants de la « filière pêche » ont dû serrer les dents, faire des concessions, s’asseoir sur certaines libertés pour conserver leurs permis de navigation et leurs licences d’exploitation. Restent les plus coriaces et suffisamment passionnés, ceux qui parviennent à oublier toutes les mesquineries et directives iniques pour continuer à naviguer leur vie sur l’océan géant. Ceux qui vivent le présent, sans souci du danger, avec la même passion que ceux qui les ont précédés. Sachant fort bien qu’une fois le port quitté, plus rien ni personne, même le plus pointilleux des inquisiteurs tourmenteurs, ne parviendra à leur pourrir le rêve ni altérer un seul instant leurs plus folles et somptueuses émotions. Une façon de raisonner, d’éprouver, de se comporter, qu’aurait certainement plu au vieux bosco nostalgique.

Coincées entre la coque et le vivier, les couchettes s’imbibent et mouillent leur paillasse à chaque coup de roulis. Les paquets de mer et les embruns roublards, s’immiscent, pénètrent partout, sous les cirés, les vareuses, les pulls, les jeans et les sous-vêtements, s’écoulent le long des corps transis, assiègent le poste-avant, glissent sur les barrots de pont, imprègnent allègrement les duvets, les couvertures, les frusques de rechange et les taies bricolées.

Trempées, salées, craquelées, violacées, les chairs exsudent à leur tour leur excédent d’humeurs et de douleurs muettes. Trop exténuées pour se défaire de leurs enveloppes de toile et de tissus grossiers, ratatinées comme des sardines dans la saumure, usées, blasées, elles frémissent brièvement avant de s’écrouler dans l’humidité, les effluves de fond de cale et la froidure intruse qui investissent leur couche.

Le crépuscule dissout toutes les esbroufes et tracasseries de la journée. Contrairement à tous ces gens qui redoutent l’ombre et l’opacité des nuits sans lune, il me plaît de naviguer à l’aveuglette, de tâtonner de l’étrave dans la vague fantôme qui vient froufrouter du suaire contre la coque errante, de sentir, pressentir, deviner, imaginer l’espace et me l’approprier sans aucune influence, le gérer à ma guise et contrecarrer au débotté.

Excitant aussi d’être bigleux lorsque tout s’agite et bourbouille dangereusement autour de soi. Plus angoissant pour certains, plus fascinant pour d’autres. Tant qu’à se colleter avec le spécieux des éléments, autant le faire dans les plus enivrantes conditions.

L’agressivité et la furie de mer trempées dans le brou de la nuit , n’ont plus les mêmes prestance ni transparence. Plus sournoises, plus insidieuses, elles peuvent paraître encore plus redoutables, ou captivantes, selon la façon que l’on a d’apprécier les qualités de la prestation.

Refouler toutes les aigreurs et amertumes passées. Se refaire un faciès, une dégaine, une démarche, un discours, une devanture, une manière d’être et de se reconstituer dans l’ailleurs farouche, juste pour pouvoir s’accepter et s’immiscer de temps à autre dans le moule ridicule de la conformité.

Après des années d’efforts et d’inconfort, de mistoufles et d’effritements, des marées de violences et d’écoeurements , d’émotions et de fascinations, avec tout le lot de petites joies dérisoires et de sentiments d’accomplissement poilants. On a eu beau dire et gémir, hâbler et s’emporter, médire et maudire, c’est pourtant sur la mer, seulement là, qu’on a pu goûter au chiche bonheur de se sentir entier. Pour vivre, pas mieux mais différent.

N’importe quel soliloque étranglé par le temps, le cri d’intempéries aux mœurs dissolues, l’hululement des vents et l’obsédante harangue du flot intransigeant.

N’importe quelle méditation sabotée par la clameur des orages gougnafiers, la méchante mélopée des nues exacerbées, le swing des ciels de grêle, le rut des foudres et des antiennes, les crissements, craquements, claquements de tons des ondes et des ondées, le tempo délirant des forces subversives.

N’importe quelles sensations affectées par la hardiesse des agressions, l’ampleur des dépressions, l’afflux de haute tension et le chahut énervant.

N’importe quel pet de plombs possible en n’importe quelles conditions de ciel et d’océan. Juste dit pour obtenir un chouia d’attention et de compréhension. Pour ne plus subir seul n’importe quelle déveine, naufrage ou débine de sentiments.

Lorsqu’on se trisse vers un ailleurs c’est toujours avec l’espoir de trouver un brin de bien-être ou de plénitude en sus, du moins quelque chose qui pourrait y ressembler, comme une espèce d’équilibre, de sérénité à deux balles, susceptibles de combler nos lacunes et lézardes existentielles .

Lorsqu’on se lance dans l’aventure, décide de tout laisser derrière soi pour entreprendre le voyage, on a toujours cette naïveté d’y croire. On imagine et magnifie. On occulte la fatigue et les embûches, se débarrasse de l’anxiété pour se berlurer le méningé, ne plus voir que le choucard côté des choses, les belles miches de la vie nouvelle qui nous attend à l’arrivée.

Lorsqu’on met son sac à bord d’un rafiot de pêche, c’est aussi pour se payer une bonne tranche de dépaysement, une espèce de dinguerie, de folie furieuse, susceptible de nous faire oublier tous nos emmerdes existentiels. On pourrait, à condition de ne pas craindre de passer pour un vantard ou un débile profond, comparer aussi cet embarquement-là à une espèce de quête d’évasion, de plénitude, avec quelque âpreté en sus, juste pour le fun et la beauté du geste.

Même le cerveau méchamment secoué et arrosé, ça reste quand même une somptueuse expérience, à condition qu ‘on ait suffisamment de résistance et d’obstination pour continuer à s’en persuader. L’illusion grassement nourrie pour triompher du maousse blues aqueux, c’est pas pour rien qu’on entretient la chose, qu’on continue à se leurrer et sublimer envers et contre tout. La seule façon sûrement de ne pas être définitivement largué.

Baratin du tintouin mutin dont il est de bon ton de s’extasier lorsqu’on a les pieds au sec et le cul bien calé dans le moelleux d’un canapé sis derrière la baie vitrée d’une villa ou la banquette d’une bagnole aux essuies-glaces actifs garée sur un parking du bord de mer.

Et aussi la démesure, le chaos hystérique projeté grandeur presque nature dans les cerveaux confits. Une salle obscur ou un écran de téloche, rien de tel pour se fader le grand frisson, le pif bien carré dans l’haleine d’infini et les châsses enchâssées dans le décolleté des vagues siliconées.

L’aventure à portée de main et d’esprit, par l’entremise de quelques clichés et scènes de pêcheries mouvementées. Décor ad hoc pour frimeurs en quête de sensations fortes. Rêveurs, chabraques mais pas téméraires, toujours en mal de sensationnel virtuel.

Le culte du héros ordinaire, le type un peu brindezingue, qui se collète avec un univers hostile, ça fait ardemment saliver, s’extasier les illuminés, beaucoup moins ceux qu’ont réellement endossé la défroque du fêlé.

Entretien avec Slaheddine Haddad publié le 30 septembre 2004 dans le quotidien tunisien Le Renouveau.

S.H. - En avant-propos de votre Carnet de bord, IKARIA LO 686 070, on peut lire les lignes suivantes : « puisse ce mince témoignage vous permettre de découvrir et connaître un peu mieux cet univers qui fut le mien durant toutes ces années, et le demeurera tant qu’il me restera une goutte de sang iodé pour faire naviguer le cœur en cet étrange et fascinant ailleurs »

C’est toute une vision du monde que vous nous révélez et on a comme l’impression que dans une mer le ciel n’est pas le seul à se refléter ?

A.J. - Oui, c’est toute une vision du monde, plutôt d’un monde, si peu ou mal connu, que j’ai voulu faire découvrir au lecteur, en relatant les faits et gestes, les attitudes et âpres aptitudes d’un univers mouvant et diantrement émouvant, fait de tumultes, d’affrontements, de douleurs et de violences, de fracas et de turbulences, mais aussi, de temps à autre, de bonaces, de quiétudes, de bonheurs paisibles et de sérénité suave, un monde qui, tour à tour, bouillonne et vitupère, s’exalte et exulte, roule et houle, miroite et ondule, chamarre et réverbère, pactise ou exaspère, loin les cités et le staccato des mouvements de la vie ordinaire.

C’est « cet étrange et fascinant ailleurs », ces étendues marines de l’Atlantique Nord, avec leurs frasques tempétueuses et sautes d’ humeur fréquentes, et toute la fascination qu’elles font déferler dans le cœur des hommes qui sont assez fous, passionnés et téméraires pour y fourvoyer leur vie, qui font la matière première de ce livre.

S.H. – Ce qui frappe dans vos écrits, c’est cet amour démesuré pour les choses et les hommes de la mer que la houle n’arrive pas à défaire.

A.J. – La résistance, autant physique que mentale, la maîtrise de soi et l’obstination sont les qualités primordiales dans notre métier, aussi le respect et la conscience permanente de la puissance des forces qui nous entourent. Il n’y a aucune chance de survie dans ce boulot sans un minimum d’humilité. C’est tellement disproportionné ! Il faut savoir se faire accepter, tolérer, par le flot. Pas de fanfaronnades ni d’esbroufe, surtout pas ! C’est une histoire de passion et d’attraction entre l’homme et l’élément, deux natures résolument ardentes et solitaires qui se confondent dans le fracas et la démesure.

On ne gagne jamais contre la mer, on observe, on soupèse, on évalue, on négocie, on agit et manœuvre du mieux qu’on peut et c’est toujours elle qui décide de l’issue de la partie. Lorsqu’elle veut engloutir et défaire, rien ni personne ne peut l’arrêter ni se soustraire à son étreinte meurtrière. Elle peut être particulièrement cruelle, implacable et injuste, et c’est à nous de composer et réagir en conséquence, à nous de nous adapter pour durer.

S.H. – Cette alternance entre la pêche et l’écriture (deux activités complémentaires) a été rompue depuis quelques mois puisque vous avez décidé de quitter une mer qui elle, ne vous a point quitté. Comment vivez-vous ce semblant de divorce ?

A.J. – Je ne pense pas qu’on puisse comparer ma cessation d’activité professionnelle à une espèce de divorce entre la mer et moi. J’ai seulement cessé de naviguer à la pêche, mais ne me suis pas éloigné d’un pouce du rivage qui m’a vu naître. Trop accro à cet environnement-là pour parvenir à respirer et exister ailleurs.

C’est très éprouvant ce métier, physiquement surtout. Le corps souffre de tous ces frimas, intempéries, coups de tabac, qu’il subit inexorablement. Au fil des années, la charpente craque et les articulations ont de plus en plus de mal à remplir leur fonction, le moindre effort peut se transformer en véritable calvaire. Passé le cap de la cinquantaine peu sont ceux qui peuvent se targuer de ne point souffrir de cette oxydation de la carcasse. Comme les vieilles coques, nos abattis rouillent et se détériorent sous l’effet de la corrosion, des embruns et des vents.

L’esprit aussi est souvent mis à rude épreuve. Non seulement la tension permanente causée par le poids des responsabilités à bord, la tenue du navire et la sauvegarde de l’équipage, le choix des zones de pêche, l’importance des captures à assurer pour préserver la rentabilité de l’entreprise, mais aussi le bras de fer constant avec les administrations et organismes communautaires européens, les contrôles en mer et à la criée, les décrets et directives iniques et inappropriés, ont eu raison de mes enthousiasme et détermination. Après une trentaine d’années consommées sur le flot déjanté, il m’a paru plus judicieux de jeter l’éponge que de m’obstiner à poursuivre une aventure exténuante qui m’apportait désormais plus de tracas que de joies.

Je m’investis un peu plus dans l’écriture à présent, tout en conservant un œil sur l’océan qui roule et gronde immuablement sous mes fenêtres.

S.H. – Prendre le large, c’est comme aller au front, pourtant il doit exister une différence, un sens ?

A.J. – A chaque nouvel appareillage, lorsqu’on largue les amarres pour gagner le large, comme l’environnement nos sentiments varient selon les saisons. Ce sont les conditions météorologiques et l’état de la mer qui déterminent l’état d’esprit de l’équipage.

En hiver, il est toujours difficile de devoir tout quitter pour aller mettre son existence en péril dans la nuit froide et venteuse, aller se colleter avec un océan particulièrement irascible et violent, mais une fois le cap affiché, le port laissé loin derrière, les souvenirs de quiétude et de confort estompés, lorsque l’étrave pioche dans la vague énervée, ce sont toujours l’excitation et le désir de surpassement qui reprennent le dessus.

Je n’oserais comparer la mer à un champ de bataille, car les risques de s’y faire tuer sont tellement moindres ! Au front, la mort peut survenir de n’importe où et à tout moment. Sur l’océan, même dans les pires conditions, lorsqu’on a suffisamment d’expérience et de vivacité, il est toujours possible de pressentir le danger, de voir venir la déferlante assassine, et de faire l’impossible pour lui échapper. En mer, il y a la vie, fougueuse, intempestive et majestueuse, qui peut de temps à autre se révéler dangereuse. Au front, il n’y a que la mort, sinistre, sournoise et répugnante.

S.H. – Toujours dans ce carnet de bord, vous dites : « La mer est une femelle exclusive et démonstrative, aguicheuse et embobineuse, embosseuse et dévoreuse. (p.43). Elle nous suce les sangs, nous vampirise et se nourrit de toutes nos forces vives ». En terminant la lecture du carnet de bord, on a quand même cette vive impression que la mer est plus que prenante pour le pêcheur que vous êtes, ne laisse aucune alternative ?

A.J. – Je me permets de comparer la mer à un personnage féminin, un être particulièrement présent, exclusif, absolu et véhément, parce que c’est ainsi qu’elle m’est toujours apparue. Lorsqu’elle m’a mis le grappin dessus, j’ai compris que c’en était fini de mes ternes insouciances et libertés factices. Pas de demi-passion possible, à la vie-à la mort dans la beauté sublime de ses galbe et rondeurs, ou le minable ennui dans les paysages mornes, frigides et figés de quelque campagne ou cité. J’avais le choix des épousailles, mais la mariée était si séduisante que je n’ai pas hésité un seul instant à m’embarquer avec elle. C’était la plus folle décision que je puisse prendre , mais je ne l’ai jamais regrettée.

S.H. – Qui est Alain Jégou, un pêcheur-poète ou un poète-pêcheur ?

A.J. – Et un pêcheur-pécheur aussi bien sûr, puisque avant tout humain parmi les humains, frère de tourments et de douleurs de tous les êtres égarés dans la folie des temps, luttant pour leur survie sur tous les continents et toutes les mers de la planète Terre.

22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (2)

09/06/2007

51 32 00 > 51 25 00 > 51 14 00…

Passe Ouest suivi de Ikaria LO 686070

de Alain Jégou aux éditions Apogée

Pour recevoir le bon de commande cliquez sur Bon jegou.pdf

Derniers ouvrages publiés par Alain:

Qui contrôle la situation ? éd. La Digitale, 2005

Juste de passage (paso por aqui), éd. Citadel Road, 2005

Symphonie érotique, éd. Fibres Libres & L'Autre Rive, 2005

Gracias a la vida, Ed. Le chat qui tousse, 2004

Totems d'ailleurs, ed. Le Dé bleu

Comme du vivant d'écume, ed. La Digitale

Paroles de sable, ed. La Digitale

Ikaria LO 686070, ed. Travers

Kerouac city blues, ed. La digitale

La piste des larmes, ed. Blanc silex

Jack Kerouac et la Bretagne, ed. Blanc Silex

Chair de Sienne, ed. Cadex

Flüchtige Schatten - Ombres furtives, ed.AVA

- Audernach (Allemagne)

42 07 00 > 42 12 00 > 42 20 00…

Par Alain Jégou

Dans les bannettes, ça pionce et ronfle saccadé, au même rythme que celui du clapotis frappant la coque dévergondée. Les effluves de rêves, de cœurs et de corps, traversent le pont par la même voie d’aération. Curieux mélange qui se fond et disparaît dans la fraîcheur matutinale de l’air.

Quelques goélands, installés confortablement sur l’enveloppe du Bombard ou agrippés à la rambarde du gaillard, tels des véliplanchistes à leur wishbone, houppette au vent et œil perforant la bulle d’horizon , se font véhiculer gratos. Pas de petites économies d’énergie pour ces feignasses notoires, même pas caps de plonger et de chasser eux-mêmes pour se remplir la panse. Plus fastoche de cueillir les boyaux et les rejets de captures hors taille, les déchets d’après virage, triage et étripage, que de se mouiller le plumage pour courser les bancs de sprats, de sardines ou d’anchois, comme le font ces « abrutis » de Fous de Bassan, de macareux, de Guillemots ou de cormorans.

De sacrés malins, les goélands ! La preuve : déjà quelques minutes avant que ne soient entamées les manœuvres de virage, avant que l’équipage n’ait fini d’enfiler ses cirés pour se pointer sur le pont, on les voit rappliquer, surgir de nulle part, s’exciter et piailler autour du navire, comme s’ils avaient pressenti l’action et flairé la curée. Pas encore né le zig qui parviendra à élucider le mystère, à leur faire cracher le morceau, à percer le secret de leur curieux don de prémonition. Pas né non plus celui qui parviendra à leur claquer le beignet afin qu’ils cessent enfin de godelurer dans la mature et de nous chier sur le caillou en caquetant de plaisir lorsqu’ils sont rassasiés.

Les feux de poupe et projecteurs de pont des autres rafiots de la flottille bringuebalent à quelques encablures. Ca clignote et papillote au rythme du tangage et du roulis, agresse la pupille et éblouit celui qui suit.

La manne attend dans les fonds endormis. Dès les premières lueurs de l’aube, les premiers rayons suffisamment fringants pour pénétrer et perforer l’onde jusqu’au tréfonds, elle sortira de sa léthargie, s’extirpant de l’ombre rocheuse ou de la gangue de vase, pour se dégourdir les pinces, la carapace ou les écailles, aller goûter aux joies du jogging sous-marin et se payer ensuite une copieuse tranche de plancton en guise de petit déj . Le premier qui collera en pêche, juste avant le jour, sera le mieux placé pour accueillir dans son piège tout ce petit monde gracile et frétillant.

Il fait bon fendre l’écume en cette nuit finissante, avec pour seul souci de faire le choix du creux où filer l’outil de travail pour entamer la longue journée. Une décision qu’il faut prendre seul, en espérant qu’elle sera bonne. Juste une histoire de pif et d’expérience. Balancer l’attirail vite fait avant de confier la barre à l’homme de quart et de sauter à son tour dans les bras de Morphée.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le vent propage sa hargne dans le ciel malléable, sème sa zone, violente l’espace et secoue le pucier des ondées lunatiques. Il gribouille des éclairs sur la peau de la mer, tord le cou aux nuages, fait voler de l’écume au cul des satanics et trifouille dans les chairs de la houle résiduelle pour réveiller ses spasmes et sursauts outranciers.

Les vagues, ivres de courants d’air, aussi exubérantes qu’une bande de crevettes en goguette, s’égayent dans tous les sens, se bousculent et s’enchevêtrent, se mêlent les pinceaux et se ratatinent la crête sur l’étrave des navires, en pêche ou à la cape.

Le paysage giflé, boxé, dérouillé par la clique hystérique, mute et chamboule sous les yeux blasés des matelots éreintés. Emmitouflés dans leurs cirés, la clope aux lèvres et les pieds bien calés contre les planches de parc, certains attendent l’abordage du pavillon, d’autres l’arrivée des panneaux ou le largage du cul. D’autres encore, que le grain passe pour crocher dans la bouée ou lovés dans leur couchette, que l’accalmie revienne pour recoller en pêche.

Les forces conjuguées de la mer et des vents imposent leurs lois aux hommes des équipages. A chaque patron de savoir jusqu’où il peut aller, jusqu’à quelle force son rafiot résistera, à quel moment il deviendra urgent d’aller chercher l’abri des côtes ou de mettre à la cape pour se préserver du pire.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les visages d’aucuns sont comme des cartes marines, lardés de failles, de crevasses et de ridules ombrées. Grêlés de cratères et récifs efflanqués ou parsemés de platures au galbe lisse et gras.

Dans le grain et les nuances des zones de transparence, le réseau des veinules et des nervures, sinueuses comme des lignes de fonds, on peut lire et découvrir tout l’univers des troubles et turbulences, le calque des sentiments concrétisés au fil des expériences, les paysages poignants modelés par quelques milliers d’heures de trime, d’inquiétudes et de fatigues immenses.

Morsures des vents et des froidures. Brûlures du sel et du soleil. Eraflures, boursouflures, balafres et scarifications. Pigmentation étrange des traits. Toute l’œuvre plastique issue de l’action des éléments et du tirage des émotions.

Trou de l’Insécurité, Mer de l’Intranquillité, Basse de la Culpabilité, Pic de la Désolation, Plature des Meurtrissures, Coursive de la Colère, Vasière des Rancoeurs, Plateau des Griefs, Récif des Regrets… Tout un inventaire, aussi étrange et fascinant que n’importe quelle carte hydrographique ou plan de sédimentation, affiché sur les chairs des racleurs d’océan.

09:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2007

Chardons bleus (extrait )

Dans le désarroi de n’avoir nul lieu d’où naître

Il faut à chaque heure justifier sa légitimité.

Découvrir au-delà de la forme les multiples sens

De cette parole qui n’en est plus une.

Quand le vent dessine des risées sur la surface des flaques.

Vivre paria et se maintenir vivant, tant que possible

en courbant l’échine sous un suaire invisible,

ni de sang ni de heurts, mais de mots

presque imperceptibles comme autant de flagellations.

De l’errant les haillons et du lépreux le regard.

Juste de l’autre coté de la rue, la banlieue

où la langue apprise y a l’amertume insolente

La soif du monde n’en est pas moins intense.

Vos crachats sont utiles, ils donnent l’acuité

Et cette si particulière brûlure de lucidité,

Ce ne peut être que l’affrontement contre la plénitude

dans ces visions si étranges de ce ghetto

où l’enfermement est dehors.

21:50 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (0)

20/05/2007

Voyage au bout du monde....

Photo: Bénédicte Mercier

Dans le café chez Raymonde le tube cathodique déversait son flot d’informations et son quotidien d'oiseaux mazoutés, de guerres, de catastrophes. La conversation continuait de plus belle, car rien de tout cela ne peut avoir de l’importance.

-C’est encore le pape à béquilles qu’est pas bien…

-Non à mobiles…

-J’y arriverais jamais à me souvenir…

-Alors, la ramène pas tout le temps.

-Il sent de plus en plus le sapin, le pape, dit son voisin…

-C’est pas drôle !

-Non mais t’en as déjà vu un rigolo toi ?

-Le pape, il est contre l’avortement, renchérit un autre qui semblait vouloir s’imposer dans la conversation.

-C’est normal, on fouille pas dans le sac à main des dames, lui rétorqua-t-on du bout du bar.

Un Monsieur du bar s’écria comme s’il était en colère : Si c'est dieu qui à créé l'homme; il s'est bien foutu de sa gueule! T’imagine ça il a même fait l'homme l’égal de la femme. Moi personnellement qui vous cause je suis pour l'égalité des sexes.

-Oui mais, quel dénominateur commun?

-En tout cas je trouve le mien bien comme il est… Et toi ?

-Je sais pas, je l’ai pas vu...

-Mais ce que tu peux être con…

-Il falloir qu’on leur mesure le clitoris et qu’on leur pèse les ovaires, pour savoir si la femme est l’égale de l’homme…

-Et inversement!

-Pas légal, létal!

-Toi tu causes sans savoir ce que ça veux dire.

-J’ai fait des études moi monsieur, je suis allé aux grandes écoles

-Mais t’es sorti par la petite porte.

-Où il vont chercher toutes ces conneries?

-Dans la boîte à sucre avec le peigne…

Un monsieur était devant son demi et regardait les bulles monter à la surface

-Moi je dis que c'est en pétant dans l'eau que les têtards ont inventé la limonade!

-OOOOOOOOOOOh! Ça c’est une trouvaille.

-C’est Einstein qui a découvert la loi de la relativité mais on n’a pas eu besoin de ça pour découvrir Robert?

-C’est pas Robert c’est Albert !

-Non Robert c’est le nom du monsieur qui a mis des têtards dans sa limonade…

Puis une histoire de pédophilie aux informations

-Avec toutes ces conneries qu'on entend, maintenant quand les gamins sortent des écoles, je vérifie que mon imper est bien boutonné!

-Violer des mômes; c'est enfantin!

-Ah toi t’es vraiment drôle. Si, si, je t’assure.

Un partisan de la peine de mort: faudrait les zigouiller ces fumiers pour leur apprendre à vivre!

Et ça continuait pendant des heures. De la parole inutile, pour jongler avec le rien ou le néant. Qu’importe, alors... Il savaient qu’ils n’iront pas plus loin que ce bout de comptoir en formica seul lieu où quelqu’un peut faire attention à eux. La solitude en bandoulière, et le silence à jamais refermé sur eux.

21:15 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)

19/05/2007

J’AI JAMAIS CRISPE PERSONNE.

Par Mouloud Akkouche

Les illustrations sont de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles

Mon portable frétilla sur le guéridon.

- Jo à l’appareil.

- C’est Dominique, tu es où ?

- Au téléphone…

- Non, je rigole pas. J’ai eu les organisateurs qui t’ont attendu à l’aéroport.

Chargés comme des mulets, un groupe de scouts s’installa bruyamment sur ma droite.

- Je suis arrivé en avance, je suis à Cahors.

- Qu’est-ce que tu fous à Cahors ?

- Je bois un demi.

- Appelle les tout de suite !

- Le festival commence dans une semaine, on a le temps.

- Non, je te connais quand tu pars en vadrouille…

Un sourire en coin, je secouai la tête.

- A 72 ans, j’irai pas loin.

- Arrête tes âneries, ils vont venir te chercher et t’emmener à l’hôtel.

Ce jeune con commençait à vraiment m’agacer. Chaque fois qu’il me parlait, j’avais l’impression qu’il s’adressait à un gosse de 12 ans. Et toujours avec son putain d’accent snob. Pas à mon âge qu’un branleur allait me diriger.

- Je serai à l’heure au concert, le reste c’est mon problème.

- Joe, tu me crispes avec tes caprices…

- Toi, tu me gonfles !

Et je coupai mon portable.

Pour qui se prenait-il ? La maison de prod me l’avait collé depuis une année aux basques et, sans rechigner, j’ai tout accepté de ce petit requin aux dents longues qui connaît que dalle en Jazz. Il me voit juste comme un paquet de lessive à vendre aux plus offrants. Il m’a même engueulé une fois parce que je m’étais soûlé au bar d’un grand hôtel. A mon âge, je peux faire ce que je veux quand même. Je le crispe, c’est la meilleure celle-là. C’est bien le premier qui me dit ça en 72 ans. Je vis seul depuis des lustres, ne vois que les gens que j’aime bien et ne fais que les deux seules choses qui me plaisent au monde : chanter et gratter ma guitare. Au moindre ennui ou lourdeur du quotidien, je me carapate pour ne me consacrer qu’au bon côté de l’existence. Qui voulez-vous que je crispe ? Faut du temps et de la promiscuité pour crisper quelqu’un, et sans doute un peu moins d’égoïsme. La seule femme avec qui j’avais vécu plus de trois mois m’avait jeté à la face: Jo, tu ne penses qu’à t’amuser, tu finiras comme un vieux gosse ridé. Elle n’avait pas tort. Le soir même de sa constatation, je faisais ma valise… et ma brosse à dents n’a jamais plus eu de compagne.

- Encore un demi, s’il vous plait.

Mon Stetson sur la tête, je traversai peu après Cahors dans la voiture de location.

***

Ca m’a pris d’un seul coup, j’ai eu envie de me prendre quelques jours avant mon concert à Souillac, le temps d’une balade dans cette région… Celle de mes premiers pas de Jazzman en Europe. Débarqué en 1954 des Etats-Unis, la première personne qui m’a tendu la main fut un étudiant en médecine qui organisait un festival de musique à Marsauliac sur Célé. Mon premier concert solo avait eu lieu dans une grange retapée: devant 15 personnes. Un soir, j’avais fait la connaissance d’une jeune fille de mon âge vivant à une dizaine de kilomètres plus loin. Après un mois collé ensemble presque nuit et jour, je devais remonter sur Paris pour signer un contrat avec une maison de disques. Malgré mon insistance, elle n’avait pas voulu me suivre. Par trouille ? Ou peut-être réellement à cause de ses études de comptabilité ? Je lui avais laissé l’adresse de mon hôtel, elle ne m’avait jamais écrit. Deux ans après, j’avais téléphoné ; une voix féminine m’avait annoncé que Martine était morte dans un accident de voiture.

Comme conservé sous une bulle à l’abri du temps, je retrouvai le même village qu’un demi-siècle auparavant. Excepté les piscines et les panneaux de signalisation.

Je me garai sur la place des Platanes et me dirigeai vers l’un des deux bistrots. Concentrés, de nombreux boulistes participaient à un concours dont les lots gagnants étaient égrenés par une voix provenant de haut-parleur.

Une serveuse vint prendre la commande.

- Une Suze.

Avec le recul, je me demandais comment un gosse de Chicago avait pu atterrir dans cet endroit paumé, surtout en 1954. Pour faire pleurer les journalistes parisiens friands de misère clef en main, je m’étais inventé une bio mâtinée de Cosette et de Sans famille. Mi-Noir mi-Italien, j’avais vécu toute mon enfance dans un quartier de la classe moyenne, très éloigné des immeubles lépreux où s’entassaient les familles les plus pauvres. Elevé par ma mère-coiffeuse dans un salon chic, je n’avais jamais eu à souffrir de la faim ou de la violence. Faut dire que mon père, avocat connu dans la région, versait une bonne pension à ma mère pour que personne n’ait vent de mon existence. Habitant la même ville que lui, je ne l’avais jamais rencontré et, malgré mes nombreuses demandes, ma mère refusa toujours de me donner son identité. En triant ses affaires après sa mort, j’étais tombé sur la photo de mon géniteur. Ce jour-là, je compris pourquoi il n’avait jamais voulu me voir, c’était un avocat ultra-conservateur qui avait défendu plusieurs membres du KKK. Il aurait été abattu par un commando des Black Panther.

Après une balade dans le village et au bord du Célé, je décidais de rejoindre Souillac, histoire qu’il ne croit pas que l’invité vedette leur ai fait faux bond.

Au moment d’ouvrir ma portière, j’aperçus un groupe de jeunes assis sur le bord de la fontaine. L’un d’eux, âgé de 17-18 ans, portait un bracelet coloré qui attira mon regard.

- Tu as eu ça où ?

Il me dévisagea froidement.

- On se connaît pas.

- Tu l’as eu où ce bracelet ?

Il vrilla son index sur sa tempe.

- Il est bargeot le vieux. Faut pas picoler quand on tient pas.

Il démarra son scooter. Les autres l’imitèrent aussi. Sauf une ado secouant la tête au rythme d’un baladeur.

- Eh !

- Ouais, fit-elle en ôtant ses écouteurs.

- Tu connais le garçon qui porte un bracelet bi-colore ?

- Marc, ben ouais.

- Il habite ou ?

Elle haussa les épaules.

- Il squatte par-ci par-là quand il s’engueule avec son père et… Comme il se prenne la tête tout le temps….

- Il habite où son père ?

Elle tendit le bras.

- Là-haut : à Caniac du Causse.

***

Accueillis par les aboiements des chiens, je criai plusieurs fois avant que quelqu’un ne pointe son nez. Vêtu d’un jean et d’un Marcel, un homme rondouillard s’approcha de moi avec un air méfiant. Il ôta sa casquette.

- C’est pourquoi ? demanda-t-il avec un accent rocailleux.

- C’est au sujet… Vous avez bien un fils ?

Il leva les yeux au ciel.

- Malheureusement.

- Je voudrais vous…

- Qu’est-ce qu’il a fait encore ?

Mal à l’aise, je triturai mon chapeau.

- C’est à dire que…

Il s’épongea le front.

- Vous êtes pas le premier à se plaindre de lui… Autant le faire au frais.

D’un geste, il me demanda de le suivre.

Le seuil à peine franchi, je crus que mon cœur allait lâcher. Sans attendre les formules d’usage, je m’assis. La table était encombrée de Dépêches du Midi et de revues agricoles.

- Vous êtes tout pâle. Qu’est-ce qui vous arrive ?

- Vous avez de la gnole ?

-…

- Donnez-moi un verre s’il vous plait.

Sentant que j’étais très mal, il me servit un petit verre de prune que j’avalai d’un trait.

- Ca va mieux.

- Bon, c’est pas que je m’ennuie mais j’ai du boulot. Qu’est-ce qu’il a fait alors encore comme connerie ?

- La photo là…sur le mur… c’est…. c’est à vous.

Il esquissa un sourire.

- Ben sûr : c’est ma mère.

Sous son œil agacé, je me resservis un verre.

- Vous êtes né quand ?

Je sentis que mes questions commençaient à l’agacer. Sans mon grand âge, il m’aurait foutu à la porte depuis longtemps.

- En 55.

Après nos explications, nous restâmes un très long moment silencieux, troublés par cette brutale intimité : un père et un fils se retrouvant pour la première fois sous le regard d’une femme morte. Chaque fois mes yeux se posaient sur elle, je me demandais ce qu’elle aurait pu penser de cette situation. A un moment, j’ai eu l’impression de la voir sourire… Un des effets de la gnole.

- Je sais pas quoi dire.

- Et moi donc.

Il ne cessait de secouer la tête.

- C’est incroyable.

- Elle ne vous avait jamais parlé de moi ?

- Non mais… Il y a une vingtaine d’années, j’ai nettoyé tout le grenier de la ferme… Putain con ! Mon grand-père avait un de ces bazars.

Il se roula une cigarette avant de reprendre :

- J’ai trouvé un paquet de lettres qu’elle vous avait écrit… Elles étaient toutes retournées avec écrit dessus le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée.

- Quelle était l’adresse ?

- Je crois un hôtel à Pantin.

Quand j’étais remonté en septembre 54, le patron de l’hôtel meublé avait mis mes affaires sur le palier et demandé de déguerpir à cause des impayés.

- Je ne savais pas qu’en revenant ici, tout ça me reviendrait à la gueule.

- Ah ! Le v’là ce saligot. Il va m’entendre.

Par la fenêtre, je vis son fils, mon petit-fils, garer son scooter devant une grange. Nous descendîmes rapidement le chemin qui y conduisait. Le paysan en avait gros sur la patate. J’allais assister à ma première scène de famille.

- Je vais lui en coller une !

Soudain, j’entendis le son d’une batterie.

- C’est quoi ça ?

- Y fait du bruit avec son truc là ! Y sais faire que ça, un jour, je vais lui balancer dans la mare.

Il fila un coup de pied dans la porte.

- T’as une convocation des gendarmes !

- J’ai rien fait, moi.

- Ouais c’est moi peut-être qui ait mis des chaînes aux portes de la gendarmerie.

Je réprimai un rire.

- Tu vas en prendre.

D’un geste, je lui attrapai le bras.

- Calmez-vous !

- Qu’est-ce qui fout là cui-là ?

Comme si mes révélations venaient juste de faire leurs effets, il dévisagea tour à tour son fils et son père.

- C’est ton Grand-Père.

Il éclata de rire.

- Les vieux, faut vraiment arrêter la picole.

Instinctivement, je lui en retournai une.

- M’appelle plus jamais le vieux !

***

Le lendemain matin, après une soirée ou nous avions arrosé nos re… trouvailles, nous déjeunions ensemble. Je ne cessai de triturer le bracelet que Marco m’avait rendu. Une babiole offerte un demi-siècle avant à Martine.

Mon portable sonna.

- Joe, j’écoute.

- Qu’est-ce que tu fous ?

- Je serai à Souillac en début d’après-midi.

Je fermai mon portable.

- C’est mon manager, il est un peu pot de colle.

Je me plantai devant la fenêtre de la cuisine.

- Marco, je voudrais te demander un service…

Il garda la tartine suspendue au-dessus de son bol.

- Quoi ?

Je me raclai la gorge.

- Je voudrais que tu montes sur scène avec moi…

Son père éclata de rire.

- N’importe quoi, il sait rien foutre ce gosse.

- Qu’est-ce t’en sais, toi à par le bal du village, tu connais rien d’autre. T’as jamais bougé de ce bled !

- Ca suffit tous les deux. Tu peux me croire, ton fils à du talent.

- Dans ces métiers, il y a que des….

- Laisse-le tenter sa chance au moins.

Marco dévisagea son père qui baissa les yeux.

- D’toute façon, il est majeur, y fait c’qui veut.

- Tu me dis oui ou merde, je pars dans un quart d’heure.

Il lâcha la tartine dans son bol.

- C’est O.K !

Une demi-heure plus tard, nous étions tous trois devant la bagnole. Mal à l’aise, aucun n’osait briser le silence. Comme un con, je tendis la main à mon propre fils en lui promettant de revenir et m’installai derrière le volant.

- Marco, t’as pas oublié tes papiers.

- Non.

- Et ton portable ?

- Oui.

- Tu reviens à la fin du concert, j’ai besoin de toi pour le champ du bas et pour abattre le Marronnier. Fais gaffe à ton fric.

Marco leva les yeux au ciel.

- Papa, tu me crispes.

- Je sais, je sais, je suis un père emmerdant…. Allez, viens que j’te fasse la bise mon affreux jojo.

Avec une pointe de jalousie, je les regardai s’embrasser sur les joues et échanger un regard traversé d’une affection retenue. Crisper quelqu’un a du bon parfois… A cet instant précis, je ressentis un irrépressible regret, la certitude d’avoir oublier l’essentiel. Pas le moment de lâcher ma p’tite larme, mon public m’attendait à Souillac.

- Vas-y le fiston et m’fait pas honte. Je vais surveiller la télé, voir si tu y passes. Fais gaffe à toi.

Sur la route, je souris en pensant à la gueule de mon manager. Une bonne farce du destin que cette nouvelle recrue.

Si vous voulez connaître les oeuvres de Mouloud Akkouche CLIQUEZ ICI

22:45 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)

12/05/2007

Abed Azrié

Par Isabelle Jacq

Présenter Abed Azrié, c'est avant tout évoquer la beauté de sa voix . Abed Azrié est un chanteur à la voix profonde, chaude et sensuelle. Si proche de nous, jusqu'au point de nous révéler à nous-même, comme un souffle bienfaiteur, son chant régénère et procure une incommensurable joie intérieure. Né à Alep, au confluent de l'Orient et de l'Occident, Abed Azrié s'installe en France où il vit désormais .Sa musique rassemble les instruments traditionnels de ses origines orientales auxquels il adjoint des instruments occidentaux. Ses compositions contemporaines font renaître les grands poètes de langue arabe, le mysticisme du plus grand théosophe de l'islam: Ibn Arabi, et les muwwashahat, ces merveilleux poèmes andalous du 11è siècle. Son travail est une évocation permanente d'une mémoire spirituelle orientale. Dans l'album intitulé " l'épopée de Gilgamesh", Abed Azrié remonte à l'origine de l'humanité et nous rapporte, au travers son chant, la plus ancienne trace écrite d'épopée qui contient en germe les mythes fondateurs de la plupart des religions. Gilgamesh est ce héros démesuré de la mythologie sumérienne qui , face à la peur de la mort, cherchera toute sa vie le secret de l'immortalité. A travers son chant, Abed Azrié nous dévoile la profonde modernité de ce récit mythique. Dans l'album " Les Soufis" enregistré en 1979, Abed chante les poètes mystiques du 9è au 13è siècle. Puis, dans le" chant de l'arbre oriental" (1985), il adapte les poèmes d'auteurs contemporains de Syrie, du Liban, d'Irak et de Palestine. En 1989, dans l'album intitulé "Aromates", le chanteur exalte la beauté de la poésie arabe contemporaine et mystique. Là où Abed Azrié rencontre véritablement le Flamenco et les musiques espagnoles, c'est dans l'album intitulé "Suerte", "La bonne fortune", en espagnol. Avec la voix de Serge Guirao, ils évoquent deux cultures , arabe et espagnole qui, sous l'effet du chant, des accords de guitare ,des percussions ,de l'accordéon, du trio à cordes et des instruments orientaux ,fusionnent d'une manière harmonieuse et parfaite. Sur le thème de l'amour, Abed et Serge rendent un somptueux hommage à la femme. Dans son nouvel album, Abed Azrié chante "Omar Kayyam", poète perse, défenseur d'un islam tolérant et adepte des joies de la vie. Face au fanatisme religieux, il nous invite à aimer sans entrave les joies simples qu'elle procure, à nous enivrer de la diversité des parfums et des couleurs, des sons et des autres cultures qui nous entourent . Abed Azrié, homme de lumière, se veut avant tout un "homme de liberté". Il croit à l'art comme ferment humaniste et, face à nos doutes et à nos questions, ces mêmes questions, par sa voix posées, donnent l'apaisement d'une réponse.

Contact artistique d'Abed Azrié: Boris Kurtz, Artmada Productions, 3 rue des Missionnaires 78000 Versailles. tel: 01 39 49 92 92 ; Email: artmada@wanadoo.fr

Retrouvez Isabelle Jacq sur son site EN CLIQUANT ICI

14:19 Publié dans A hauteur d'homme | Lien permanent | Commentaires (1)

30/03/2007

Les Crobards

Par Mèze Malnuit

L'illustration est de Yves Budin qui vient de publier aux carnets du dessert de lune Visions of Miles

Voila ça y est l'idée fait son chemin. On va republier Malnuit. Oui c'est un événement. Ce sera pour l'automne probablement. C'est Bédé qui s'est mis au clavier pour exhumer ces textes devenus introuvables. Je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais pour commencer juste un petit morceau pour le plaisir, comme on lèche les plats...

Crobard : n.m. Dessin à main levée qui ne fait qu’esquisser l’image d’un être ou d’une chose. (Petit Larousse – voir : croquis)

C’est peut-être cette idée, plutôt ce sentiment, qui rendait tous les autres toquards, et ridicules, et dérisoires…

Quelque chose qui encourageait cette fantaisie, ou quelqu’un, tout ce qui pouvait la favoriser, j’en tenais compte. Je fonçais dans le tas tête baissée, sans trop savoir ce qui m’attendait – en général une bosse – mais parfois une veine, et alors je tâtais je fouinais je creusais, ou une nappe et je barbotais comme un canard et je plongeais le cœur content à la recherche du POISSON D’OR… C’est c’que Servole appelait « le sapage de base » et qui n’était rien de plus qu’une discussion que je provoquais ou que je suscitais – dont j’étais avide – sans idée plus précise que l’espoir d’y trouver mon compte… Les gens m’attiraient, comme ils m’attirent toujours, pour ce qu’ils sont, ci ou ça – barman ou professeur ou clochard ou peintre – et pour ce qu’ils peuvent être : rien pour moi ou bien le moyen de faire un pas dans le sens de ce sentiment d’un maître, d’un but, d’une sagesse. J’étais ce qu’il y a de plus normal ! – et je me faisais brutal quand on trouvait ça bizarre, c’est tout – quand ça me faisait chier de dire que j’avais besoin des autres. Friable, fragile et tout, je réussissais à passer pour fort. Je l’étais de me savoir faible – mais c’est un peu fastoche ; les filozofs i’ commençaient à me les faire grosses comme ça !

Les gens étaient des fruits, fallait en pomper le jus et après on jetait la peau… Mais ils n’étaient pas tous QUE ÇA, pas si simple… Fallait même qu’ils soient autre chose – surtout ! Ceux qui vivaient avec le cœur, qui parlaient avec le cœur, ceux-là je les respectais ; les autres, pas mon job, pas de quartier on presse et on jette – façon de dire que c’était vite vu et que, si je visais du côté du cœur c’est que je cherchais le mien : où est-il, que veut-il, pourquoi qu’i’ m’emmerde ?… J’avais MAL AU CŒUR. Je voulais connaître la souffrance des autres (pas les chagrins d’amour, mes p’tites, ou alors du vrai chagrin de vrai cœur brisé – et pas d’histoires j’ai ma baguette de sourcier !). Je voulais APPRIVOISER LA SOUFFRANCE. C’est peut-être pour ça qu’il m’arrivait de la nier, et avec elle l’organe, son instrument et siège. Ou de la rechercher…