23/06/2009

La folle galopade du cheval mort

NDLR: en lisant Fano je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Pélieu. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Cendrars. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Ezra Pound... Depuis que j'ai lu Fano Je n'arrive pas à lire un type qui aurait une parenté avec ceux-là sans penser, tiens ça me fait penser à Fano...

Je recommande La lecture de Fano à tous ceux que je croise sur mon chemin en disant :

-Hé Fano vous connaissez?

-Qui vous dites?

-Fano des Carnets du dessert de lune!!!!

En général on me regarde comme si j'étais un cinglé... Pas grave, pas grave...

-Les carnets de quoi?

-Du dessert de lune!

-Mais qui a trouvé un nom pareil?

-Un éditeur belge...

-Ils sont bizarres les belges, et vous avez dit comment?

-FANO!!! sans point sur le i....

L'auteur

Né en 1947, Daniel Fano a fait le journaliste à Bruxelles de 1971 à 2007. Encouragé par Joyce Mansour, Henri Michaux et Dominique de Roux, il est entré en littérature en 1966. Auteur culte depuis sa révélation par Marc Dachy et Bernard Delvaille en 1973-74. Après Un Champion de mélancolie (Editions Unes, 1986), il a subi un long silence éditorial qui ne s'est arrêté qu'avec la publication de Fables et fantaisies aux Carnets du Dessert de Lune, en 2003. Ses ouvrages parus depuis lui ont valu le Prix de la SCAM Belgique en 2007.

Il est encore possible de publier des livres tout à fait originaux, difficiles à classer, à définir ou à résumer. Ainsi de La vie est un cheval mort, dernier tome de la tétralogie que Daniel Fano publie aux Carnets du Dessert de Lune. Ce livre fait suite à trois autres romans, mais il n’est sans doute pas nécessaire d’avoir lu ceux-ci pour lire celui-là : de toute façon, c’est à une expérience de lecture inhabituelle que l’on est convié ici.

Les premières pages semblent appartenir à un roman policier : on a affaire à des armes et à des personnages aux noms étranges, contenant un nom propre connu (Patricia Bartok, Jimmy Ravel), un nom commun évocateur (Monsieur Typhus) ou présentant une structure improbable (les mots « Inspecteur et Flippo » désignant une personne unique). Mais, très vite, la scène dans laquelle on croit être entré se démultiplie et se fragmente : on a l’impression que les cartes narratives se sont mélangées, que d’une ligne à l’autre on passe à un tout autre point du récit. Puis, ce récit lui-même est abandonné pour laisser place à de tragiques morceaux d’histoire récente : quelques paragraphes sont consacrés, çà et là, à la violence guerrière, à l’antisémitisme, au terrorisme, aux exactions américaines en Irak, à Baader, à Khadafi, au Che Guevara, à Arafat, à Mao, à Staline, à Mobutu ou à Goebbels. À ces paragraphes se mêlent d’autres où, sans transition, il est question de mannequins anorexiques, d’actrices porno, de stars de la pop américaine, Elvis, Madonna, Marilyn Manson, de rappeurs bling-bling, d’un conférencier qui explique que « la société qui a remplacé celle des dinosaures touche à son terme », d’actrices hollywoodiennes, de Clausewitz qui professe que jamais l’humanité ne renoncera à la violence, de l’exposition de cadavres plastinés du docteur Von Hagen, de « l’épilation intime », de la « villa penchée » dans Le Mépris, de Desperate housewifes, de la cigarette dans un mouchoir de La dame de Shanghai, de « la modernité de Rimbaud qui tourne le dos au moderne », d’Internet, d’Iphigénie selon Euripide ou Racine, des filles du Crazy Horse, des journalistes qui confondent métonymie et métaphore, des considérations de Rousseau sur la masturbation, du joueur d’échecs Bobby Fisher, de Chostakovitch, du décolleté Wonderbra et des bas Dimanche devenus les panty Dim, etc. Certains de ces motifs ne sont présents qu’une fois, d’autres reviennent avec insistance. Et de temps en temps réapparaissent les personnages fictifs, dont l’activité consiste à perpétrer de nombreux assassinats. Ils reviennent d’ailleurs parfois tels quels : les pages 52 et 133, qui les mettent en scène, sont identiques.

Daniel Fano veut-il à travers cette construction habile et insolite faire passer un message ? Si l’on se place du point de vue politique, deux lectures sont possibles. Ou bien il s’agit de dénoncer d’un même mouvement la violence guerrière et l’instrumentalisation du corps de la femme – double dénonciation qui ne peut qu’entraîner une adhésion unanime. Ou bien il faut considérer qu’en racontant les horreurs perpétrées par les uns et les autres, Fano cherche à annuler toute distinction entre la gauche et la droite, la bande à Baader et les nazis, les Israéliens et les Palestiniens, Bush et Chavez, les talibans et Massoud, les attentats sanglants et les films pornographiques, toutes choses étant égales dans l’abjection… Cette seconde position, on le voit, est nettement moins consensuelle. Et, comme l’écrivain se trouverait dans la situation paradoxale qui consiste à émettre un discours contre l’idéologie, c’est-à-dire contre le discours, la déconstruction profonde du texte servirait alors à éviter la construction idéologique. Si la politique est ici omniprésente, elle se limite en effet à des faits sanglants. La profondeur est atteinte paradoxalement par la mobilité constante de la surface – et non par la fouille obstinée.

Mais peut-être, troisième hypothèse, Fano ne cherche-t-il pas à transmettre un message. Il aurait alors seulement besoin de dresser un constat, si amer soit-il, sans rien espérer de sa formulation. Et son moyen d’expression est alors la littérature, même s’il s’aventure aux frontières de celle-ci. « Son ouvrage est essentiellement polyphonique », explique un communiqué de presse. Je dirais plutôt qu’il est dodécaphonique : on entend une voix unique, celle de l’auteur, mais qui passe le plus rapidement possible par toutes les possibilités de la gamme, en juxtaposant les motifs sans se soucier de la vieille harmonie tonale. Il en résulte un livre grave et envoûtant, plus facile à lire qu’il n’y paraît à première vue, un livre qui ne ressemble à nul autre…

… si ce n’est au Repaire du biographe, que le même Daniel Fano fait paraître à La Pierre d’Alun. Il s’agit d’un livre illustré par Jean-François Octave, où l’on retrouve certains des personnages fictifs de la tétralogie, ainsi que quelques-unes des obsessions de l’auteur, notamment les stars hollywoodiennes. Le repaire est cependant moins dur que La vie est un cheval mort. Voilà deux entrées différentes pour accéder à l’univers éclaté mais cohérent de Daniel Fano.

Laurent Demoulin

© Le Carnet et Les instants N°157

Daniel Fano, La vie est un cheval mort, Bruxelles, Les Carnets du dessert de Lune, 2009, 148 p., 17 €.

Daniel Fano, sérigraphies de Jean-François Octave, Le Repaire du biographe, Bruxelles, La Pierre d’Alun, 2009, 75 p. 32 €

08:12 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature contemporaine, écrivain belge

01/04/2009

Moi, je lis le prince Pélieu.....

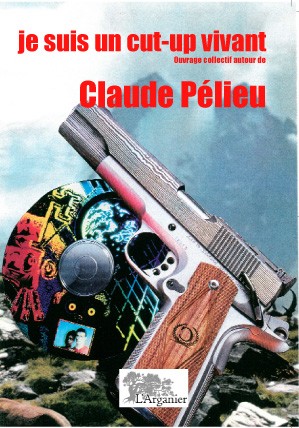

Ce texte est extrait du recueil collectif autour de Pélieu en librairie sous peu....

Butagaz

Texte inédit écrit à Colleville en novembre 1993, Butagaz se présente comme une série de notes éparses sur le collage, rédigées en préparation d’une interview de Claude Pélieu par Bruno Sourdin. Butagaz présente de façon clairvoyante et magistrale la vision qu’avait Claude Pélieu du collage et de l’inscription de l’art dans l’histoire.

Cue Cards

for an interview, Déc 93

the one & only

galerie Galea

Elvire Alerini

Centre d’Art Contemporain

& FRAC

Collages – murs d’écrans d’un monde fragmenté. Troubles, séduction, amusement.

Fashion, TV, Spectacles, Advertisement : l’art du 20e siècle.

Le collagiste fait bien ce qu’il fait. Si il le fait mal il recommence encore et encore pour que tout soit OK.

Si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs.

Nous sommes, dit-on, dans les milieux spécialisés, bien informés, des héros culturels, des héros jetables, adaptés aux poubelles, plus ou moins bio-dégradables - comme n’importe quels produits de consommation, bien empaquetés, réduits en miettes entre disparition et simulation.

Nouveau degré POP, nouveau langage, nouveaux signes, nouveaux codes, nouvelles mouvances. Ready made et effacements. Empreintes aléatoires anonymes. Farces et attrapes proliférantes.

Répétitions iconiques.

Rites. Mythes. Répétitions médiatiques. Point d’ironie.

Violence diffuse, lointaine.

Mémoire collective du village global menacé. Domaine public.

La vie ne tient qu’à un film. Emotions diluées dans l’éternité, l’éternullité planétaire, le déchet exilé avec les excès du banal et du quotidien.

Collage : hasard et nécessité.

Je suis un junkie de l’image – régleur de code, éboueur de signes – tatouant la peau du langage.

Collisions des regards.

La coupure mesure les dimensions du temps, de l’espace donné, du passé, du présent, du futur.

États de conscience arrachés à l’accidentel.

Négatifs de la mémoire collective.

Ready-mades aidés.

Ready-médusés dit l’un.

Le hasard est toujours l’invité d’honneur dans le Studio Réalité.

Hyperfiction.

Quant aux « détournements » nous n’avons rien inventé.

L’anonyme bazooké choisit l’envers ou l’endroit.

Action-collage :

Une énigme qui tutoie l’oubli, le passé, le présent, le futur.

Vides et pleins qui attirent l’œil du spectateur. Flash griffant, éraflant, retournant le sur le moment, pour le moment, enchantement, ravissemement, puzzle. La réalité désintégrée.

Résidus anonymes.

Dé/collage muet.

Double langage de l’infirmier du vide.

Télé-Karma pour une autre fois.

Hasard et coup de foudre.

Rassurante étrangeté.

Violence en écho réanimant les images mortes des anonymes médusés.

La peau du collage absorbe, avale, déglutit, cautérise.

Visions hygiéniques disjonctées.

La coupure véritable.

La rédition climatisée de l’entre-deux.

C’est bien du réel qu’il s’agit.

Notre culture POP est chic et cool. Bref, on a déjà tout dit, mais pas comme il le fallait.

Note :

Bon encore des idées en l’air.

Incurable interminable baratin de l’artiste, de l’auteur, du critique, du regardeur avec ses passions, ses illusions, ses ouragans de fictions, ses effractions paisibles.

Bon encore des mots.

L’image-image, le vulgaire, le toc, le vu, l’entendu, le pire, le meilleur, l’imagisme unique et fragmentaire. Bon que dire – le collectionneur PRIVÉ, anonyme en général, a plus d’importance pour l’artiste que l’Administration Totale qui passe les commandes – et que dire des chemins de croix dans l’espace muséal où règne l’éternullité de ces personnes « déplacées » que nous sommes.

Bon, personnellement, un livre de plus, de moins, une expo, une rétro, tout ça m’est égal.

Je suis totalement indifférent, sauf à la moindre des choses.

Bon, encore des paroles en l’air.

Tout peut arriver – par hasard – voilà.

Seule la misère physique et morale est universelle.

Quand on entre dans le village global pop on se retrouve toujours en équilibre précaire. L’exil ne se nourrit plus des ordures imbéciles des souvenirs.

La mémoire nomade du collagiste ose tout et ranime l’histoire du regard moderne.

Espace muséal saturé d’objets inertes et morts. Espace bureaucratique d’une culture niant l’unité de l’âme et du corps, effaçant la modernité, désarmorçant les créations libertaires.

Les consommateurs de la culture et les abonnés toujours absents empoisonnent le radar-lecture, vont de régression en régression.

Le collage s’inscrit dans la chair de l’icône, l’image d’image. Le collagiste fait ce qu’il veut envers et contre tous, traquant le secret d’un mystère, la pièce manquante du puzzle.

Le sens commun du collage :

utiliser les mêmes images qui circulent et s’échangent entre les mondes.

Le non-sens du collage :

conjurer les stratégies perverses et criminelles du médium télévisuel et de la publicité.

Le collage transforme et recycle ce qui est. Donne à voir ce qui devrait être.

Héros jetables célébrant la fin de l’immortalité et de l’événement culturel.

Innocence, plaisir, jeu, dérive, tout ça au cœur d’un univers schizo post-industriel où tout est culture business et management, politiquement correct. Alors coller, déchirer, couper, assembler. Là où il y a à voir se trame le pire, de la politique globale à la détresse du quotidien. Le collage est un moyen de transport.

L’art n’a aucune efficacité politique directe.

La politique n’admet aucun poète, la poésie ne sert aucune idéologie, aucune religion.

L’art ne peut pas être utilisé à des fins de propagande ou de religion.

Warhol et Cézanne allaient à la messe. Les œuvres dites « mystiques » ou engagées en politique restent dans l’estomac des partis et des églises. Il arrive que poètes et artistes entrent dans l’action politique directe, mais là ils abandonnent leurs activités consciemment pour s’y consacrer. Ce sont les idiots, pour ou contre, qui ne digèrent pas. J. G. a bien démontré tout cela.

Si je savais ce qu’est la vie, l’art, Dieu, l’univers, je serais philosophe et j’écrirais des livres.

Malgré le « chiant » institutionnalisme, médiatisé, l’art et l’histoire continuent. Nous en sommes « ready-médusés ».

Censure, crise du sida, marasmes économiques, la planète livrée aux éléments refoulés, à l’intolérance, à la cruauté, à la violence, affectent chacun d’entre nous de près ou de loin.

Les Sous-Cultures mises au monde par l’ancienne contre-culture et la « pop culture » ont poussé la « génération de l’image » - toutes les étiquettes se liquéfient dans le miroir faussé de la culture dominante de tous les pays qui récupère tous ces ratages.

L’inquiétante étrangeté, les clichés médiatiques des contrôleurs et des spécialistes, ceux du monde de l’art, de l’Administration Totale, sont autant de poisons qui déstabilisent et anéantissent ce qui devient de l’art, du « grand art ».

Critiques, conservateurs, archivistes, commissaires, agents très spéciaux, théoriciens, font des artistes ce qu’ils veulent. Artistes sérieux, artistes ratés, artistes maudits, artistes grabataires, artistes mondains, artistes datés, oubliés, standardisés, vidés, officiels, etc. Par exemple : Toute l’Histoire du Rock issue de la culture populaire est reléguée aux oubliettes – le Président Clinton est plus jeune que Mick Jagger – l’art n’est pas de la culture, le travail de l’artiste n’est pas un bilan façonné par la Machine de Contrôle. Tous ces petits bidules + ou – subversifs, osés, bien léchés, bricolés hi-tech, ne nous révèlent aucun mystère. « L’art du collage » : jeu, amusement, farce, mystère, magie, poésie – tout ceci appartient à tout le monde et chacun peut en faire à sa tête.

Infection focale et vocale du « ready-made aidé » nourrit encore la notion d’objet d’art.

Nous savons tout de l’Industrie Culturelle, la Culture dominante, l’effondrement des idéologies, la disparition des utopies, le marché de l’art, les politiques culturelles, le pilonnage médiatique.

Collage, assemblage, montage, ce sont des mots de passe, des pansements sans discours, un dialogue obsolète historique.

Il n’y a pas de « raison d’être », il est merveilleux d’être sans fondations, sans racines, sans langage, redevables à personne.

Colleville, novembre 1993.

Et en prime Charley Plymell en train de lire ses textes, vous êtes gâté vous!!!!!

21:59 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)

06/02/2009

Pélieu de profondis

article paru dans le numéro de février du Mensuel Littéraire et poétique (Bruxelles).

À la veille de Noël 2002, Claude Pélieu a fait sa dernière pirouette, lui qui ne croyait plus au Père Noël depuis longtemps. Il laissait de part et d’autre de l’Atlantique, des amis fidèles consternés par sa disparition. Parmi eux, Alain Jégou a eu à cœur de projeter un ouvrage collectif consacré à Pélieu. L’entreprise nécessita une pleine année occupée à rassembler textes et témoignages des derniers témoins de la « constellation Pélieu ». Il fallut aussi trouver suffisamment de souscripteurs pour financer l’impression de ce volume redevable d’aucune aide publique dans une indépendance que n’eût pas désavouée Pélieu. Le résultat est à la hauteur de l’attente. Je suis un cut-up vivant constitue sans doute le plus bel hommage à ce poète extravagant qui n’obtint en France qu’une reconnaissance timide malgré le soutien de quelques éditeurs et de poètes conquis. Fort de 282 pages l’ouvrage réunit plus de 40 participants, auteurs, artistes, musiciens aux nationalités multiples. Témoignages, lettres, collages, textes de Pélieu composent ce sommaire alléchant qu’il serait trop long de détailler ici. Je suis un cut-up vivant, un titre qui reflète parfaitement l’œuvre éclatée de Pélieu. Il s’explique d’ailleurs, dans des notes préparatoires à un entretien avec Bruno Sourdin, sur sa conception du « collage » : si la peinture est une plaie ouverte le collage est un pansement sur le film de notre culture et de l’histoire. Le collagiste est un moine, un sage, c’est l’infirmier du vide, du tout, du rien. Un moine lumineux et déviant voyageant, immobile, entre nulle part et ailleurs. La coupure est là pour marquer sans doute un réel insaisissable dans es émiettements, tel un puzzle jamais rassemblé. Claude Pélieu a mené jusqu’au bout une révolte dénuée de toute complaisance. Il a rendu à la poésie toute sa liberté, vomissant au besoin ses lettres de noblesse. Son dernier texte, la Crevaille, est offert à tout souscripteur du présent volume. Alors, même si, de sa tombe, vous entendez Pélieu ricaner : n’achetez pas ça, c’est que des conneries, n’en croyez pas un mot.

Alain Helissen

23:59 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)

René Barde- paysan poéte

Quand l'écho du pas de Calais rend compte de la soupe à la chaussette

Raymond Besson, lecteur internaute arrageois a eu le « coup de foudre » pour un livre récent : « La soupe à la chaussette. Mémoires d’un Ch’ti paysan et poète ». Il nous présente sa « fiche de lecture ».

« Prenez le petit dernier d’une famille de paysans âpres au gain, mettez-lui la tête dans les étoiles et un poil dans la main… Gageons que vous en ferez un enfant mal dans sa peau, souffre-douleur de la fratrie, puis un adulte instable et hyperesthésique. En l’occurrence, certains enfants rentreraient dans le rang ; René Barde, lui, va se replier sur lui-même et faire de sa vie une étrange aventure faite de paresse, de mysticisme contrarié, de pudeur maladive, de rébellions incongrues, d’ascétisme outrancier… et de littérature. Car l’enfant n’a qu’un seul rêve : devenir écrivain. Hélas ! Sa condition misérable dans un Paris hostile, exacerbée par la faim, le froid, l’humidité, la promiscuité…, va transformer l’existence de René Barde en un vrai calvaire : les joies seront rares, l’amour absent, l’amitié déçue, le succès inexistant. Et l’homme, comme l’avait fait l’enfant, va se recroqueviller dans un dénuement qui finira par altérer sa santé, mais jamais il ne doutera qu’il a choisi le bon chemin : « L’abandon est la marque de mon destin, et c’est sans crainte que je vois le présent approcher l’autre rive. Oui, vraiment, j’ai gagné la partie. » Lourde introspection qui met parfois le lecteur mal à l’aise, doutant que l’on puisse vouloir la misère, en marge des siens et de la société. Il en vient souvent à pester contre cet homme qui aurait pu être heureux si, ici ou là, il avait su vaincre son défaut majeur : la peur de vivre.

Ce livre change de ce qu’on lit traditionnellement, en matière d’autobiographie. Et puis, cette volonté incompréhensible de « réussir ses échecs » peut fasciner. Comme l’homme est étrange ! Quelle débauche d’énergie pour rater sa vie ! Cela tient de la folie ou du mysticisme, ou des deux. Par ailleurs, au plan de l’atmosphère, on peut avoir une petite pensée pour Céline dans Mort à crédit et, parfois, pour ces auteurs bouffis de souffrance comme Violette Leduc ou Albertine Sarrazin. L’ouvrage est émouvant, partagé qu’est l’auteur entre le récit d’une enfance où l’on découvre un pays, un village (Marles-les-Mines), une famille, leurs mœurs, et une réflexion permanente quasi philosophique (masochiste et perverse) sur la volonté de n’être point de ce monde-là ou de quelque autre monde, même quand la bonne fortune semble vous tendre la main. Et puis, souvent, jaillissent de très belles pages de littérature : le jeu que la fratrie pratique en proposant aux chats – comme le pompon d’un manège – les oiseaux capturés dans leur sommeil ; la saillie et le poulinage de la jument Marmotte ; les rencontres de Barde avec tous les fous furieux qui passent à portée de voix ; les épisodes de mysticisme qui émaillent sa vie ; le saindoux pourri qu’il donne à son ami, en toute connaissance du danger présenté… Un style d’écrivain, assurément. S’il l’avait voulu ! »

« La soupe à la chaussette », de René Barde, est publié chez L’Arganier ; 378 pages ; 19 euros dans toutes les librairies ; ISBN 978-2-912728-70-8.

Légende : René Barde est mort dans la misère en 1963. Il avait côtoyé le peintre Édouard Pignon lui aussi de Marles-les-Mines.

23:34 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)

10/01/2009

René Barde- Charlotte (2)

René Barde dans sa mansarde en 1962

Charlotte ( 2 )

Mais l’obscurité et le silence n’allaient pas de paire dans la rue : des hommes y chantaient des louanges au bon vin ou râlaient des choses ineptes. Il y en avait toujours sur le chemin qui allaient d’un bar à l’autre par groupe, se tenant par le bras, souvent obstinés à ne pas perdre l’aplomb qui parfois les trahissait.

C’est qu’on était dimanche et lendemain de paye. Ah ! On était loin du calme village qu’avait été Nasinghem ! C’avait été un petit centre mi-usinier, mi-campagnard et les quelques ouvriers qui y demeuraient ne s’y distinguaient pas des paysans de mœurs toujours rassises.

Mais depuis que la fabrique de coton s’était agrandie, avait quadruplé ses métiers, la population avait bien augmenté… Hé ! de quoi ? De la roture, de bricoleurs, de claque-la-dent, l’écume des environs. Et on lâchait un « milliard de D… » qui montrait la colère retenue, elle eut été vaine. Puis, ils augmentaient toujours de nombre… Les baraquements aménagés pour eux ne suffisant plus, ils entraient dans les maisons comme locataires.

La plupart n’avaient pas de femme – elle est encombrante au nomadisme – et que peut-il se passer quand chaque homme n’a pas sa femme ?… Et de ces gens qui sapaient si fortement les coutumes - aussi vieilles que le clocher qui avait vu naître et fondre bien des générations – plus d’un avait déjà empli son casier judiciaire.

- Oui ! tout a bien changé, les voilà tous amis de nos gars et de nos filles disaient les mères outrées.

Car ceux là n’étaient pas fâchés de ce revirement des habitudes ; les contraintes pesaient aux jeunes du village qui supportaient toute la dureté de la vie d’ouvrier, sans profiter de l’agrément qu’elle leur offrait.

Auparavant on ne savait qu’aller le soir travailler au jardin ou se louer pour quelques heures après l’usine à un fermier qui payait peu. Mais maintenant, le soir, c’était le brin de toilette, la danse, la boisson et la course aux belles. C’était inconciliable avec les penchants traditionnels.

Il y eut bien au début quelques bons frottements entre ceux du pays et les nouveaux venus, à tel point que les gendarmes en patrouille se faisaient, eux aussi, mettre à mal. Tantôt un parti, tantôt l’autre formait des complots pour venger des camarades qui avaient eu à souffrir la rudesse d’un poing sans douceur.

Mais après quelques échauffourées, le nombre étant pour l’envahisseur, il fallut en rabattre ; et tout finit par s’arranger. Attelés au même travail, leurs peines et leurs besoins étant communs, la camaraderie n’eut plus d’autres agents de trouble que les surprises de la vie ordinaire, telles la jalousie pour les belles ou parfois, après boire, la vague envie de montrer que l’on a du sang et des muscles.

Un cafetier eut l’initiative de louer un piano automatique et d’aménager une salle pour les danseurs ; huit jours après dix de ces instruments étaient installés dans le village. Les estaminets ne désemplissaient plus. Une fois la pension payée le reste de la semaine tombait dans la caisse des comptoirs.

Les vieux du village qui avaient l’habitude de s’assembler pour jouer tranquillement aux cartes dans leurs estaminets attitrés en avaient été vite vidés.

Et toujours en librairie La soupe à la chaussette de René Barde aux éditions l'Arganier

18:33 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, témoignage, histoire, nord, mines, monde ouvrier

15/12/2008

René Barde

Comment vous dire cette joie, lorsque dans cette valise en carton ouverte devant moi j'ai vu apparaître les manuscrits de René Barde tout jaunis, écris à la plume d'écolier de cette graphie nette, précise, belle... Dessinée avec cette minutie d'écolier appliqué. Une émotion intense en ayant l'impression de découvrir un trésor. De remonter des fonds de la terre, enfouie dans l'or du temps, la matière vivante de la parole. Plusieurs manuscrits, des aphorismes, et un gros pavé de mille pages. Puis ce texte intitulé Charlotte dont j'ai évalué le calibrage à environ cent cinquante mille signes. Un petit roman. Encore inédit, et dont je vous offre, Bernard Collet m'en pardonnera, la première page....

La nuit était si noire qu’on distinguait à peine les maisons blanchies s’alignant le long de la route départementale qui traverse le village de Nasinghem.

Il pleuvait ; des passants pataugeaient dans la boue qui est l’élément des routes dans les campagnes, où comme l’on dit, le Bon Dieu ne passe jamais. Les clapotis des pieds se confondaient aux crépitements des rafales qui battaient dans les fenêtres avec le bruit chantant d’une criblure de grain tombant dans un grenier.

De temps en temps une auto passait à fond de train sur la route ; à la lumière de ses deux phares, on voyait des silhouettes se précipiter vers l’étroit trottoir et se blottir dans l’embrasure des portes pour se garer des éclaboussures.

La pluie en tombant devant les rayons lumineux blanchissait comme une tamisure d’argent, avant d’aller piquer de son éclat la boue qui luisait d’un or clair sur fond noir à la lumière des projecteurs.

L’auto passait, rapide, tombant dans les flaques, souillant sur son passage les devantures des maisons. Puis tout redevenait noir. Souvent le chauffeur était salué par une kyrielle d’injures abominables qui se perdaient avec le bruit des bars regorgeant d’hommes.

22:41 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (0)

15/10/2007

Colum Mac Cann

Il y a des écrivains qu'on a envie de recommander et d'autres pas. Colum Mac Cann fait partie de ceux-là, comme Penn warren, comme Lobo Antunés, Alejo Carpentier, Georges Amado. Des hommes qu'il vous semble essentiel d'avoir connu. Des types qui vous balancent des upercuts à chaque détour de phrase. On ne sait pas pourquoi. Ou si peut être parce que ça sent la sueur, le mauvais alcool et le tabac froid. Des types dont la petite musique des mots longtemps vous hantent. Ces gugus sont dangereux. Il faut s'en éloigner rapidement si on ne veut pas être happé dans leur phrasé de maëlstrom. Ceux qui écrivent savent ce que je veux dire. Tendez l'oreille je vous jure que ça décoiffe, vraiment.

Alors j'ai pillé tout ce que j'ai trouvé sur la toile les concernant, en français of course, qui me semblait intéressant.

Le Chant du Coyotte

Résumé

Pendant de nombreuses années, Mickaël l'Irlandais prit des photos. Un jour, il arrêta , et se mit à la pêche à la mouche avec la même fougue. Il était déjà vieux, et sa femme Juanita la mexicaine venait de le quitter. Leur fils Connor a 23 ans est de retour au pays (un petit coin d'Irlande au bord d'une rivière polluée). Connor vient de parcourir le monde pendant Cinq ans : il a hérité cette instabilité de son père. Il a cherché sa mère, à peu près partout où elle aurait pu se réfugier : mais d'elle, aucune trace, nulle part, évanouie dans les vents qu'elle aimait. Les seules traces tangibles, ce sont ses photos que le vieux Mickaël avait pris d'elle à pendant toute sa vie. Photos qu'elle a fini par maudire... Les deux hommes, le père et le fils, se retrouvent quelques jours après des années de non communication, de silence, ils se réapprivoisent. Parallèlement, Connor raconte la vie du couple que formaient ses parents : la belle mexicaine devenue si triste et le photographe itinérant.

la Rivière de l'Exil

Ce résumé de la rivière est un Post librement adapté de eireann yvon.

Une femme rentre clandestinement aux Etats-Unis pour voir sa sœur religieuse qui est très gravement malade. L’accès lui est interdit. La sœur qui lui refuse l’entrée est irlandaise ; quelque mots de gaélique plus tard, tout est rentré dans l’ordre, sauf entre les deux sœurs (de sang) pour une mystérieuse affaire de chaussettes !

Deux homosexuels dans un port de pêche, l’un se meurt du sida, l’autre étripe des poissons pour subvenir à leurs besoins, un matin pris sur les heures de travail leur donnera un peu de bonheur à tous les deux.

Le monde à l’envers, un exilé japonais en Irlande, les supputations vont bon train, tapissier décorateur, ils donnent du travail aux jeunes gens pendant les vacances scolaires, mais personne ne saura rien de lui. Un jeune homme jette pièces par pièces dans la rivière, de son fauteuil roulant, le vélo qu’il conduisait lors de l’accident qui est la cause de son handicap. Une rivière, des femmes qui pêchent et des hommes qui jouent au football, la campagne irlandaise un jour de beau temps, c’est la nouvelle qui donne son titre au recueil.

Des éducateurs face à des jeunes sans repères, ce garçon de quatorze ans qui a tué le mari de sa maîtresse, et qui s’est rendu à la police parce qu’il avait peur du noir. Ou cet autre éducateur qui doit aller au mariage d’une jeune aveugle dont il a la charge.

Dans "En avant marchons gaiement ", un vieil irlandais sort de chez lui, à la Nouvelle-Orléans sur le mur une inscription l’intrigue "Femmes du monde, levez-vous du lit de vos oppresseurs……pour faire le petit déjeuner". Qui sur ce mur plein d’insanité et dans ce monde livré à la misère et à la drogue peut avoir écrit cela ? Ancien boxeur, les souvenirs lui reviennent. Le départ de l’Irlande, se jurant de revenir champion du monde poids lourds, il chante sur le pont "Irlande je t’aime, a Chusla Mo Chroí" (amour de mon cœur), l’amour l’attendait, mais la défaite aussi et surtout les désillusions.

La nouvelle "Je peux placer un mot" chef d’œuvre d’humour noir et grinçant avec un final inattendu.

Ici ou ailleurs, le déracinement et contrairement aux clichés, tous les exils ne sont pas synonymes de réussites. Des éducateurs désabusés, des vétérans du Vietnam en chaises roulantes, la mauvaise face du monde, celle des perdants, ceux que la vie dédaignent.

Titre original : Fishing the Sloe-Back River. Editions Belfond. Recueil de douze nouvelles, couronné par le "Rooney Prize Literature" en 1994.

Les Saisons de la nuit

L'Irlandais Colum Mc Cann quête, sous la terre jusqu'au ciel, dignité, amour, rédemption. Avec lui, la piété est une station de métro.

par Dominique Aussenac

article paru dans le matricule des anges

1916. Alors qu'en Europe, les hommes rampent dans des tranchées, à New York, sous l' East River, ils se meuvent aussi dans le froid et la boue pour construire les tunnels du métro. Un Irlandais, un Italien, un Noir américain, terrassiers, pionniers de cette souterraine nouvelle frontière sont victimes d'un accident digne des aventures du baron de Münchhausen ou d'une parabole biblique. Après une explosion dans le tunnel, ils sont avalés par la terre et régurgités au-dessus des eaux glacées du fleuve. Mais si sous terre, les hommes paraissent égaux, il n'en est rien à la surface. Et la vie terrible d'un Noir se transforme en chemin de croix lorsque ce dernier épouse une femme blanche qui lui donne des enfants.

1991. Treefrog, S.D.F, vit dans les entrailles de Manhattan au milieu d'autres déshérités. Il fuit une faute honteuse, se punit régulièrement et organise une vie aérienne souterraine, pendant obscur à la vie qu'il menait à l'air libre lorsqu'il construisait des gratte-ciel.

Peu à peu ces deux histoires se recoupent. Le tunnel dans lequel vit Treefrog a été construit par Nathan le Noir. Treefrog, n'est autre que le petit-fils métissé de Nathan qui finira sous les rails du métro. Treefrog en portera longtemps la culpabilité, mais l'amour instillé par le grand-père sera le plus fort et permettra au petit-fils d'accéder, d'abord à la rédemption, puis à la résurrection.

Colum Mac Cann a l'âge du Christ sur la croix. Né à Dublin, il quitte à dix-sept ans l'Irlande pour sillonner la planète, essentiellement l'Amérique, du nord au sud. Ecrire est son but, de petits boulots en reportages, il observe le monde et s'y cogne. Après un recueil de nouvelles Fishing the Sloe-Black (1994) encore non traduit, Le Chant du coyote, son premier roman (1996) vient d'être réédité. Il raconte l'amour-haine d'un père et d'un fils, unis dans le souvenir de la mère d'origine mexicaine, qui a fui la dérive du couple et les brumes de l'Irlande. Encore une histoire de famille bouleversée par l'émigration et les désordres de ce siècle. Ce premier ouvrage surprend par sa fluidité, sa pudeur, sa justesse de ton et de style et bien sûr sa fraîcheur. Qualités absentes du second où l'auteur a privilégié un travail en profondeur sur l'architecture du roman. D'où une construction savante; récits parallèles qui finissent par s'entrecouper, incessants allers et retours spatio-temporels qui engendrent hélas des pesanteurs (coupés-collés approximatifs, à moins qu'il ne s'agisse de laborieuses techniques d'ateliers d'écriture). McCann travaille les oppositions, les contrastes, génère des images oniriques, grandioses au sein de clairs-obscurs, très souvent sublimes, parfois trop grandiloquents. Le roman est fort documenté, Mac Cann a frotté son imaginaire au réel, n'a-t-il pas vécu quatre jours par semaine pendant un an auprès des déshérités? Mais ses S.D.F. rutilent sous les fards. Accumulation d'images, de références bibliques, de bondieuseries flasques tirent ce roman plus vers du Cecil B De Mille que du Beckett ou du Mac Gahern. Décidemment "Nos résurrections ne sont plus ce qu'elles étaient."

Les Saisons de la nuit Colum Mc Cann

Traduit de l'irlandais par Marie-Claude Peugeot 322 pages, 119 FF

21:12 Publié dans Des écrivains qui vous bousculent | Lien permanent | Commentaires (2)