21/05/2012

On the road.....

Kerouac au bout du rouleau

par Michel BITZER

Alors que l’adaptation du roman culte de Jack Kerouac sort le 23 mai sur les écrans, le Musée des lettres et manuscrits présente le rouleau original sur lequel le chef de file de la Beat generation écrivit Sur la route en 1951.

J’ai rencontré Neal pour la première fois peu après la mort de mon père… » Suivent 125 000 mots dactylographiés d’un seul jet sur une machine à écrire Underwood, du 2 au 22 avril 1951. Aucun retour à la ligne. Un seul et unique paragraphe sur un rouleau long de 36 mètres et façonné à l’aide de papier à dessin appartenant à son ami Bill Cannastra, décédé tragiquement quelques mois plus tôt. The scroll. L’original de Sur la route de Jack Kerouac, tel qu’il a resurgi au début des années 2000 avant d’être adjugé pour 2,2 millions de dollars à Jim Irsay, amateur de rock et propriétaire de l’équipe de football américain des Colts d’Indianapolis.

« Il manque la fin, environ trois mètres qui furent mâchonnés par Potchky, le chien de Lucien Carr qui était un de ses copains. Kerouac l’a réécrite par la suite », explique Estelle Gaudry, devant le si précieux rouleau qui trône dans une vitrine longue de 9 mètres. La pièce maîtresse de l’exposition Sur la route de Jack Kerouac, l’épopée de l’écrit à l’écran, qui accompagne la sortie dans les salles obscures (lire ci-contre) de l’adaptation du roman culte du chef de file de la Beat generation.

« MK2, qui produit le film de Walter Salles, était à la recherche d’un lieu pour exposer ce tapuscrit pas comme les autres. Le Musée des lettres et manuscrits a finalement été choisi et nous en sommes évidemment ravis », jubile la commissaire de l’exposition, en posant un regard attendri sur le fameux rouleau. « Nous avons voulu parler de l’homme, de sa culture, et de l’importance que la poésie américaine et la littérature européenne ont exercée sur lui. » William Blake, Mark Twain, Jack London, Henry David Thoreau, mais aussi Rimbaud, Genet, Céline, Proust, Balzac, Tolstoï, ou Dostoïevski, que Jack Kerouac – il descendait d’une famille canadienne française dont les ancêtres bretons avaient traversé l’océan l’Atlantique au XVIII e siècle –, dévora durant sa jeunesse.

Né à Lowell (Massachusetts) en 1922, il aurait pu connaître un destin à l’américaine, après avoir été admis à la prestigieuse université de Columbia grâce au talent qu’il manifestait sur les terrains de football américain. Mais une vilaine fracture du tibia ruinera ses espoirs. En attendant, Kerouac fréquente les clubs de jazz new-yorkais où se produisent Count Basie, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Il s’engage ensuite dans la marine (marchande puis de guerre) le temps de quelques contrats. Puis il croise le chemin de William Burroughs, Allen Ginsberg et surtout Neal Cassady, un beau gosse qui adore sillonner les Etats-Unis à bord de voitures rutilantes. L’appel de la route ne va guère tarder.

En juillet 1947, Jack Kerouac quitte Lowell pour Chicago, puis Des Moines, Denver, San Francisco et Los Angeles, avant de revenir à New York à l’automne. Les mois suivants, il multiplie les virées frénétiques sur la côte Est avec Neal Cassady, avant d’effectuer deux nouvelles traversées du pays en 1949 et une expédition au Mexique en 1950. Durant ces voyages, Kerouac noircit de notes des dizaines de petits carnets noirs, où il puisera la matière de Sur la route. Car après la publication de The town and the city en 1950, Kerouac ne pense plus qu’à ce livre.

« J’ai un roman en tête, auquel je n’arrête pas de penser, qui parlerait de deux gars qui font de l’auto-stop jusqu’en Californie à la recherche de quelque chose qu’ils ne trouvent pas vraiment, qui se perdent en chemin et qui retournent d’où ils viennent à la recherche de quelque chose d’autre », écrit-il dans son journal. Au fil des mois, il a déjà esquissé plusieurs versions, mais elles ne le satisfont pas. « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais me dégoter un rouleau de papier d’imprimerie, le mettre dans la machine à écrire, et tout écrire aussi vite que je peux, exactement comme ça s’est passé, d’un coup, au diable les constructions bidons – je verrai ça après », confie-t-il à John Clellon Holmes, un de ses proches qui sera le premier à utiliser le terme Beat generation dans son roman Go paru en 1952.

Le 2 avril 1951, Jack Kerouac entame donc son marathon de "prose spontanée". Trois semaines plus tard, il met un point final à « l’énorme roman dostoïevskien » écrit « sous l’emprise du café », pas des shoots de benzédrine dont Kerouac était familier. Mais il lui faudra attendre jusqu’en 1957 la publication de Sur la route chez Viking Press dans une version largement remaniée. Ainsi les identités des personnages ont été brouillées – lui devient Sal Paradise et Neal Cassady Dean Moriarty –, des passages entiers raccourcis, des scènes édulcorées…

Cela n’empêchera pas le succès immédiat de Sur la route, devenu le roman culte d’une génération. « Je pense qu’il parle toujours aux jeunes. Quand vous avez 15 ans, vous lisez Kerouac et vous tracez la route ! Ce livre donne envie de faire son sac à dos et de partir à la découverte de soi », estime Estelle Gaudry. En faisant peut-être un crochet par Lowell où repose Jack Kerouac, mort en 1969 après une vie d’errance ponctuée par l’alcool, la drogue… et une vingtaine d’ouvrages qui constituent la légende de cet ange maudit.

Sur la route de Jack Kerouac,

l’épopée de l’écrit à l’écran :

exposition jusqu’au 19 août

au Musée des lettres et manuscrits, 222, bd Saint-Germain, 75007 Paris.

NDLR: Hey le vieux Charley, t'en pense quoi de tout ça ?

Neal Cassady and friends, outside Charles Plymell's 1403 Gough Street house, San Francisco, where Allen had met Peter 9 years earlier when Robert LaVigne lived there. According to Plymell, the other people in the photo were a "Hollywood filmmaker & cronies who came to Gough St. to visit. That was [Neal's] Plymouth he had driven to NYC and back to see Kerouac. I had to go to Motor Vehicle to license it with him when he got back because it was unregistered." c. Allen Ginsberg Estate.

21:44 | Lien permanent | Commentaires (1)

18/05/2012

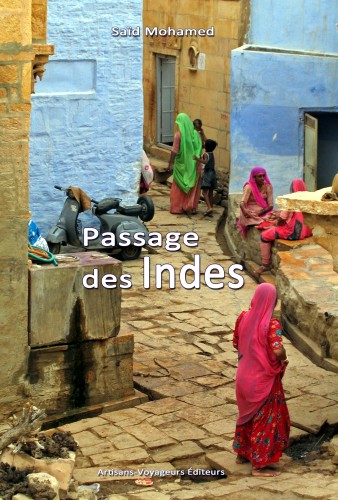

Passage des Indes...

Une critique de Mustapha Harzoune sur Passages des Indes

"Alors ne raconte que ce que tu vois, pas ce que tu penses. En Inde, tu penses mal. Tu crois savoir et tu ne sais rien, tu crois deviner et il n’y a rien à comprendre. Il faut accepter les choses telles qu’elles sont". Voilà le conseil d’une certaine sœur Dolorès qui a derrière elle quelques décennies indiennes et la responsabilité d’un orphelinat du côté de Pondichéry. Elle s’adresse au narrateur, fraîchement débarqué dans la péninsule et qui s’est toqué de tout noter de son séjour.

L’Inde offre, ad libitum, de quoi titiller les babas, les bobos, les dévots et les cagots. Entre le sous-continent indien et l’Europe, c’est le grand écart culturel, de quoi se provoquer quelques élongations à l’encéphale et ruptures de jugeote. Le grand écart ou plutôt les grands "écarts" des cultures pour emprunter au sinologue François Jullien. Il s’agit alors de décentrer le regard, de se mieux connaître à travers la culture (et les mots) de l’autre, de mesurer les singularités ou les manques de chacun. L’Inde façon Saïd Mohamed c’est plutôt la version Jullien que l’exotisme consumériste, capable de tout attraper et de ne rien retenir. En goguette de l’autre côté de la planète, Saïd Mohamed se montre disponible à l’autre, mais sans compromissions. Il écoute, échange, s’imprègne même sans pour autant disparaître et se renier. Les transformations adviennent sur l’existant, "au gré" (encore Jullien), ou presque, car le premier choc est rude.

Qu’il évoque les grands thèmes (la mort, la souffrance, le sacré, le temps…) ou la banalité du quotidien, il le fait sans enjoliver, sans rajouter une dose de mystère ou de mysticisme, brut de décoffrage. Pour le coup, le parpaillot est bien au diapason de la dévote Dolorès.

Le bonhomme est coutumier du fait. Depuis 1997, il a écrit pas moins de cinq romans où à travers son parcours il raconte l’histoire de ses contemporains. De l’autofiction "extravertie" pour reprendre le terme de l’universitaire américaine Laura Reeck. Autrement dit, il n’écrit pas pour se gratter le nombril mais pour dire ce qu’il en est de notre monde - et sans salamalecs ! C’est tout son charme et son talent. Encore faut-il aimer le vitriol…

Alors, quand à l’occasion d’une mutation professionnelle, il pose ses valises du côté de Pondichéry, c’est sûr ! son regard verra et sa plume dira des choses différentes de ce que l’on peut trouver dans bien des guides ou des récits pour touriste goguenard et attrape-tout. Lui, au moins, vous sort des sentiers battus, des tralalas, des visites obligées et des scènes convenues.

L’Inde ça commence mal ! Dès la sortie de l’aéroport, le narrateur s’étonne de voir "des quidams accroupis" et "rachitiques" qui "répandent le contenu de leurs entrailles" à même les trottoirs pour le bonheur "de petits cochons noirs" qui "finiront à leur tour dans l’estomac des chrétiens autochtones". Les corbeaux envahissant sont nourris par les croyants hindous qui voient en eux des "augures de bonnes nouvelles" : "Croire que cette valetaille aux manières et à la défroque de loubard annonce la bonne nouvelle, prouve la crédulité des humains". Sans appel.

Et le nouveau venu de déplorer la fringale insatiable des moustiques, les dangers de l’eau et la saleté qui suinte de partout, les rues bruyantes et grouillantes, transformées en ménagerie pour vaches, cochons, poules, canards, coqs, buffles, pigeons, singes, les remugles de sueurs, de déjections humaines et animales, le parfum des curry omniprésent… Mais au moins avec ce voyageur-narrateur on croise des familles d’intouchables, on côtoie mendiants et lépreux, on passe un moment dans une salle de cinéma, film Bollywood garanti : romantisme dégoulinant et sensualité bien trop suggestive à l’écran pour une jeunesse à la libido bridée. On se retrouve au cœur d’un mariage où le Blanc fait figure de porte-bonheur. Au marché aux poissons, les femmes vendent leur camelote à même le sol. L’orphelinat de sœur Dolorès ne manque ni de surprises ni d’enseignements. Ajoutez un petit tour aux urgences ou dans un commissariat… Tout cela ne manque pas de surprendre ou d’étonner comme ces scènes rapportées dans les gares, les trains ou les bus qui "non contents de rouler à tombeaux grands ouverts sur des chaussées défoncées, se tirent la bourre".

Monsieur Mohamed, citoyen français, découvre l’exil, "ressentant ce que peut ressentir un étranger dont la civilisation d’origine est à l’opposé de celle dans laquelle il se trouve parachuté. (…) Plus rien n’a de sens". "Tout le vernis s’effrite, tombe. Rien ne résiste à ce maelström". "La raison, le cartésianisme, il est urgent d’en faire un paquet juste bon pour la déchetterie. Ça, c’était l’autre civilisation, cela n’a plus cours en ces lieux." Les expatriés eux font de la résistance. Déjà égratignés du côté de Shanghai par Stéphane Fière (Double bonheur, Métaillé 2011) ici, ils sont ramenés à leur centre d’intérêt quasi exclusif : "le niveau des revenus détermine le statut, selon le cas vous êtes expatrié ou émigré".

Il faut de la persévérance et de la disponibilité pour "inventer de nouveaux repères", se rendre compte qu’"ici tout est possible". Que "ça fonctionne malgré le foutoir." Mais il faut du temps pour cela et éviter le "syndrome indien", ne pas "être trop confiant", "éviter de baisser la garde". "Ici, on est simplement différent. On vous regarde comme un être différent." Même la peur peut s’apprivoiser et devenir "un jeu qui fait la différence entre ce pays où le danger n’a pas été banni de l’existence et le quotidien lissé de l’Europe où les êtres vivent avec la peur vissée au fondement. La peur du lendemain, la peur du chef, la peur de leur ombre, la peur de la vie. Ils tremblent sur la mise en scène de la peur en fond d’écran cathodique où beuglent les sirènes affolées de la police, des ambulances, des pompiers. (…) Ici, on sait qu’on vit chichement, alors on crève humblement."

Ce Passage par les Indes, "c’est un déplacement de soi vers soi, un glissement, un élargissement des valeurs, comme si l’on ouvrait une nouvelle paire d’yeux restés clos jusqu’alors." Comme dit Mohamed Dib : "L’exil nous fait moins étranger au monde". Et à soi.

Mustapha Harzoune

Saïd Mohamed, Passage des Indes, Artisans-Voyageurs Éditeurs, 2012, 132 pages, 14 €

20:37 | Lien permanent | Commentaires (0)

17/05/2012

à vous de voir....

10:18 | Lien permanent | Commentaires (0)

07/05/2012

Vous avez dit picaresque...

picaresque

adjectif

(espagnol picaresco, de pícaro, vaurien)

Cet article fait partie du DOSSIER consacré aux genres et registres littéraires. Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)

Se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. (Née en Espagne au milieu du XVIe s., la littérature picaresque, qui s'inscrit en réaction contre les pastorales et les raffinements du gongorisme, alors en vogue – à l'époque de l'empire des Habsbourg – est la satire et comme la réplique cynique et désinvolte du roman de chevalerie.)

Définition

Dans le seul domaine espagnol, les romans picaresques présentent quelques caractères communs : autobiographie (souvent fictive) d'un personnage d'origine humble – le pícaro – que ses aventures et ses métiers successifs entraînent à se frotter aux diverses classes sociales.

Le pícaro est un « antihéros », un vagabond sans illusions et sans scrupules, un marginal qui, poussé par la faim, cherche à se faire une place dans la société et emploie tous les moyens pour subsister (ruse, fourberie, vol). Le genre picaresque se signale par l'absence de sentiments élevés, en particulier l'amour, une narration teintée d'humour et de dérision, mais aussi une certaine complaisance dans la scatologie. Il a donné plusieurs chefs-d'œuvre en Espagne et, jusqu'au XVIIIe s., dans toute l'Europe.

Petite histoire du roman picaresque

Une expression populaire

La première manifestation picaresque est le Lazarillo de Tormes (1553) [les Aventures de Lazarillo de Tormes], œuvre anonyme attribuée à tort à Hurtado de Mendoza et qui exprime remarquablement l'esprit populaire castillan. Création originale, l'œuvre donne au genre sa physionomie propre : récit autobiographique doublé d'une satire impitoyable des diverses conditions sociales. Certains lui ont trouvé des antécédents et se sont plu à citer le Livre du bon amour (1343), de Juan Ruiz (vers 1285-1350), le Romancero et le roman dialogué de la Célestine, de Fernando de Rojas. Cependant, le genre échappe à toute tradition littéraire : il exprime spontanément le désarroi d'une société déjà en proie à la décomposition et où l'homme réel, harcelé par la misère et indifférent aux prouesses, aux extases, à l'amour idéal, fait entendre le cri brutal de sa mauvaise fortune.

Ainsi la matière du roman picaresque est-elle fournie par un perpétuel vagabondage du héros aux prises avec d'inlassables péripéties, condamné à lutter au jour le jour et contraint de subsister en passant de maître en maître. Ici l'ingéniosité de l'invention suscite d'impressionnants tableaux.

L'épanouissement du genre en Espagne

Le genre connaît son plein épanouissement au début du XVIIe s. avec le Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1547-1614), dont la publication connaît une vogue immense et qui mêle au récit de savoureuses digressions (réflexions morales, fables en prose, anecdotes et contes) dans l'esprit de la Contre-Réforme. Construit suivant une succession d'épisodes quasi indépendants, le roman picaresque se fractionne en fonction du parcours géographique, du passage par différents maîtres ou maris, du jeu des récits insérés.

Le genre est également brillamment illustré par le Buscón (1626) de Francisco de Quevedo, chef-d'œuvre dans la plus pure tradition du genre. Grâce à une puissance singulière dans le maniement de la satire et dans la déformation caricaturale, l'auteur dénonce une société qui a atteint les points extrêmes de la décadence morale. Sa langue dynamique, étonnamment vigoureuse, transpose le réalisme picaresque sur le plan de la plus authentique création. En dépit du macabre, de l'étrange, du grotesque, du baroque, Quevedo parvient à retrouver un sens rare de l'humain.

L'appellation « picaresque » caractérise un genre aux multiples variations. En effet, le bref Lazarillo de Tormes est bien différent du long Guzmán de Alfarache. La Pícara Justina de Francisco López de Úbeda (qui, le premier, met en scène une pícara) n'a que peu à voir avec le Buscón, suite de tableaux féroces sans lien solide. Vicente Espinel publie la Vie de l'écuyer Marcos de Obregón. (1618). L'auteur renonce à la simple représentation de la réalité dans sa vision pratique et utilitaire ; il cède au plaisir de raconter les aventureuses histoires de son héros. La Fouine de Séville d'Alonso de Castillo Solórzano a pour héroïne une femme qui ne recule devant rien pour faire son chemin. Quant au Marcos de Obregon de Vicente Espinel (1618), le héros en est un personnage de condition plus relevée, et raisonneur, qui narre des anecdotes auxquelles il n'est pas toujours mêlé lui-même. Chacune de ces œuvres exprime l'idéologie de son temps. Le genre est également représenté avec les œuvres de Salas Barbadillo (la Narquoise Justine, le Coureur de nuit), de Francisco Santos et surtout de Vélez de Guevara, dont le Diable boiteuxinspira Lesage. La Vie d'Estebanille González est considérée comme la dernière en date des œuvres du genre.

Le picaresque hors des frontières espagnoles

Le roman picaresque s'étend hors du domaine espagnol et enregistre les mutations historiques, économiques et socioculturelles essentielles (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Simplicius Simplicissimus ; Lesage, le Gil Blas de Santillane). Il peut aussi être utilisé à des fins philosophiques (Diderot, Jacques le Fataliste et son maître) ou idéologiques (Marivaux, le Paysan parvenu, 1735 ; Henry Fielding, Histoire de Tom Jones, enfant trouvé). De nombreux autres romanciers français ont subi l'influence du roman picaresque espagnol, notamment Charles Sorel (Francion) et Paul Scarron (le Roman comique).

Par le caractère extrême de son réalisme, le picaresque anglais prend pour objet l'évocation des bas-fonds (déjà illustrée par Thomas Nashe dans le Voyageur malchanceux) et est particulièrement adapté à la notation du manichéisme moral (Tobias George Smollett, les Aventures de Roderick Random, 1748).

Au XXe s., Louis-Ferdinand Céline, dont toute l'œuvre est marquée par les personnages « picaresques » ainsi que par le jaillissement narratif et l'œuvre au registre torrentiel de Günter Grass, le Tambour, présentent les mêmes caractères que le roman picaresque espagnol.

18:58 | Lien permanent | Commentaires (0)

03/05/2012

Les caractéristiques du genre picaresque

A une époque où les oeuvres de fiction sont peuplées de personnages fantastiques ou héroïques (roman byzantin, roman de chevalerie, roman mauresque,...), le Lazarillo de Tormes, publié en 1554, prend le contre-pied des productions narratives de son temps, donnant naissance à un genre nouveau. Un narrateur, qui est à la fois protagoniste de l'histoire qu'il raconte, s'attache à décrire "sus fortunas y adversidades". Sa narration est émaillée de thèmes récurrents qui constitueront le noyau dur du roman picaresque: la faim, la représentation de certains types sociaux (le noble, le curé, etc.) ou la transgression des valeurs sociales de l'époque. Quarante-cinq ans séparent le Lazarillo de Tormes (1554) duGuzmán de Alfarache (1599), "ouvrage de fondation", comme l'a qualifié M. Molho, qui pose les caractéristiques essentielles du genre picaresque.

Le roman picaresque est, en premier lieu, le récit d'un anti-héros. Le pícaro est un gueux de basse extraction sociale, né de parents ouvertement marginaux ou délinquants. Son but est de changer de condition, de s'élever dans l'échelle sociale; à cette fin, il n'hésite pas à recourir aux subterfuges les plus astucieux, à la fraude et à la tromperie pour tenter d'échapper à la faim, ou à tout le moins, à la pauvreté. Il vit de menus expédients et se consacre à toutes sortes d'activités marginales, toujours liées à l'argent. Tour à tour mendiant, portefaix, valet, voleur, voire dans le meilleur des cas, financier, c'est-à-dire escroc pour les esprits de l'époque, il incarne le rejet des valeurs sociales. Dans une société où le profit est synonyme d'usure et le négoce d'activité douteuse, le pícaro reflète une mentalité hostile au mercantilisme. Au déshonneur de ses origines s'ajoute l'ignominie du personnage, prêt à tous les subterfuges pour trouver sa quotidienne pitance.

Reprenant le modèle épistolaire, le roman picaresque se présente, par ailleurs, comme un récit autobiographique dont la lecture est dictée par les événements. Lazare écrit pour rendre compte d'une sombre affaire qui l'occupe ("el caso"), celle des liaisons amoureuses de son épouse avec leur protecteur, l'archiprêtre de San Salvador, qui les a mariés. Guzmán, quant à lui, revient sur son existence du fond des galères où l'ont conduit sa vie dissolue et ses méfaits. Raconté à la première personne, le récit picaresque s'ouvre invariablement sur le récit des origines, où le gueux prend soin de décliner sa généalogie. Sa naissance et son enfance sont aux antipodes de celles du chevalier ou du héros (le personnage est fils de manant, de prostituée, de voleur, de nouveau-chrétien, etc.) et son récit égrène et revient sur les événements les plus significatifs de sa vie. À la fois narrateur et protagoniste, le pícaro raconte son passé depuis un présent d'où il écrit pour se justifier ou amener le lecteur à juger son existence. Le moule épistolaire qui régit l'architecture du roman picaresque s'inspire des lettres de confession, écrites par les religieux, et des autobiographies de personnages illustres et de soldats, désireux de laisser un témoignage de leurs aventures à la postérité. À la croisée de l'aveu, du récit de contrition et du récit exemplaire, le récit du pícaro, sous ses dehors facétieux, demeure empreint d'une forte teneur moralisante.

Le caractère moralisateur, en effet, est indissociable du genre picaresque. À l'instar des livres de contes médiévaux et des sermons où l'exemplum illustre un comportement censurable, le roman picaresque apparaît comme une succession d'épisodes qui conduisent le gueux vers la déchéance. Dès le prologue, Lazare de Tormes fustige les valeurs sociales de son temps: pour lui, l'honneur qui incite l'homme à se dépasser n'est que vaine gloire, au même titre que l'aumône sans la charité ou le sacerdoce sans la vertu. Opportuniste et dénué de scrupules, Lazare entend ne pas sacrifier sa condition et sa situation chèrement acquises, même si cela doit l'obliger à fermer les yeux sur l'inconstance de son épouse. Dans le Guzmán, le propos moralisateur se fait beaucoup plus explicite, à travers les nombreuses digressions morales et religieuses qui ponctuent le récit. En se remémorant son existence, le narrateur, condamné aux galères, découvre, au même titre que Lazare, que la morale de l'honneur n'est qu'un paravent, un masque sous lequel on peut voler ou mentir. Plus que ses origines infâmes, c'est le libre-arbitre qui fait du pícaro l'acteur de sa propre déchéance, en créant une tension entre le déterminisme et la liberté de l'individu. Le récit prend ainsi des allures de théologie, de parabole du cheminement de l'homme, soumis à la liberté de choisir la voie du bien ou du mal. Le roman picaresque devient l'illustration d'un comportement aberrant au regard des règles et des normes de la société. L'aspiration du pícaro à se hisser dans l'échelle sociale est toujours couronnée par un échec retentissant, ce qui l'oblige à aller tenter sa chance ailleurs, donnant ainsi au livre un caractère itinérant et ouvert. C'est le constat d'échec qui pousse Pablos, le héros duBuscón de Quevedo, à quitter l'Espagne pour les Indes, tout en sachant que sa tentative est d'avance vouée à l'échec, car, comme il est dit dans le dernier chapitre, «jamais ne s'améliore le sort de celui qui change uniquement de lieu et non pas de vie et d'habitudes».

Le livre est, enfin, une satire de la société. L'oeuvre se distingue, en général, de la production écrite au XVIe siècle par le souci de rendre compte des aspects les plus sordides du monde, sur le mode comique et burlesque. Il ne s'agit pas de dénoncer la vie sociale mais d'esthétiser cette réalité afin qu'elle serve de cadre à une satire féroce de la société. Le subjectivisme radical d'un narrateur-personnage qui revient sur ses tribulations rend le roman vraisemblable. Tout au long du récit, la focalisation et le point de vue constants contribuent, en large part, à donner toute sa cohérence à l'oeuvre, malgré les divers emprunts au folklore.

Sur le plan diégétique, l'évocation du monde des bas-fonds, certes esthétisé, constitue le point d'ancrage pour le développement du roman. S'agit-il, toutefois, d'une critique de cette même réalité? Plus qu'une volonté de changer un état de chose, il faut voir derrière les piques mordantes envers les principaux états de la société et derrière ces flèches anticléricales, les traces d'un esprit populaire, viscéralement frondeur et ironique, davantage redevable au burlesque qu'à la critique de la réalité sociale du temps. En se mettant au service des différents représentants de la société de l'époque, le gueux porte un regard sans complaisance sur ses maîtres, issus des principaux ordres de la société d'Ancien Régime. Aussi les corps sociaux sont-ils satirisés dans leurs diverses composantes.

En revenant constamment sur la problématique de l'honneur et de son rapport à l'argent, le roman touche aux « tourments intimes de certaines couches de privilégiés » (M. Bataillon). Témoin privilégié de la comédie sociale, le misérable gueux découvre combien ses maîtres donnent l'exemple de ce qu'ils ne sont guère et assiste, du fond de sa misère, au triomphe de l'hypocrisie et du mensonge, parés des oripeaux de la vertu.

00:04 | Lien permanent | Commentaires (0)